北에 납치된 비운의 작가…나무에 매달린 그리스도는, 그의 앞날을 예견한 것일까

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 우진영의 한국근현대미술 산책

근대 화가 임용련

살결의 떨림까지 느껴지는

정교한 연필드로잉 '십자가'

인물들 기운 빠진 듯 축 늘어져

일제강점기 고통받는 조국 표현

이중섭에게 미술 가르친 스승

6·25 전쟁 중 소식 끊겨 '실종'

현대 화가 서민정

빼곡한 붉은 풀숲 '너와 나1'

인물 뒷모습에서 상실 느껴져

'몸 빼꼼' 올빼미가 위로해줬나

그녀 표정은 웃음 띠고 있으리라

근대 화가 임용련

살결의 떨림까지 느껴지는

정교한 연필드로잉 '십자가'

인물들 기운 빠진 듯 축 늘어져

일제강점기 고통받는 조국 표현

이중섭에게 미술 가르친 스승

6·25 전쟁 중 소식 끊겨 '실종'

현대 화가 서민정

빼곡한 붉은 풀숲 '너와 나1'

인물 뒷모습에서 상실 느껴져

'몸 빼꼼' 올빼미가 위로해줬나

그녀 표정은 웃음 띠고 있으리라

“너도 네 십자가를 짊어져야 한다. 모든 사람이 각자의 십자가를 지고 가야 한다.” 도스토옙스키의 소설 <카라마조프가의 형제들> 속 수도사 조시마가 막내 알료샤 카라마조프에게 건넨 말이다. 여기 자신의 십자가를 인정하고 나아가는 두 화가가 있다. 근대의 임용련과 현대의 서민정이 펼쳐내는 풍경 속으로 들어가 본다.

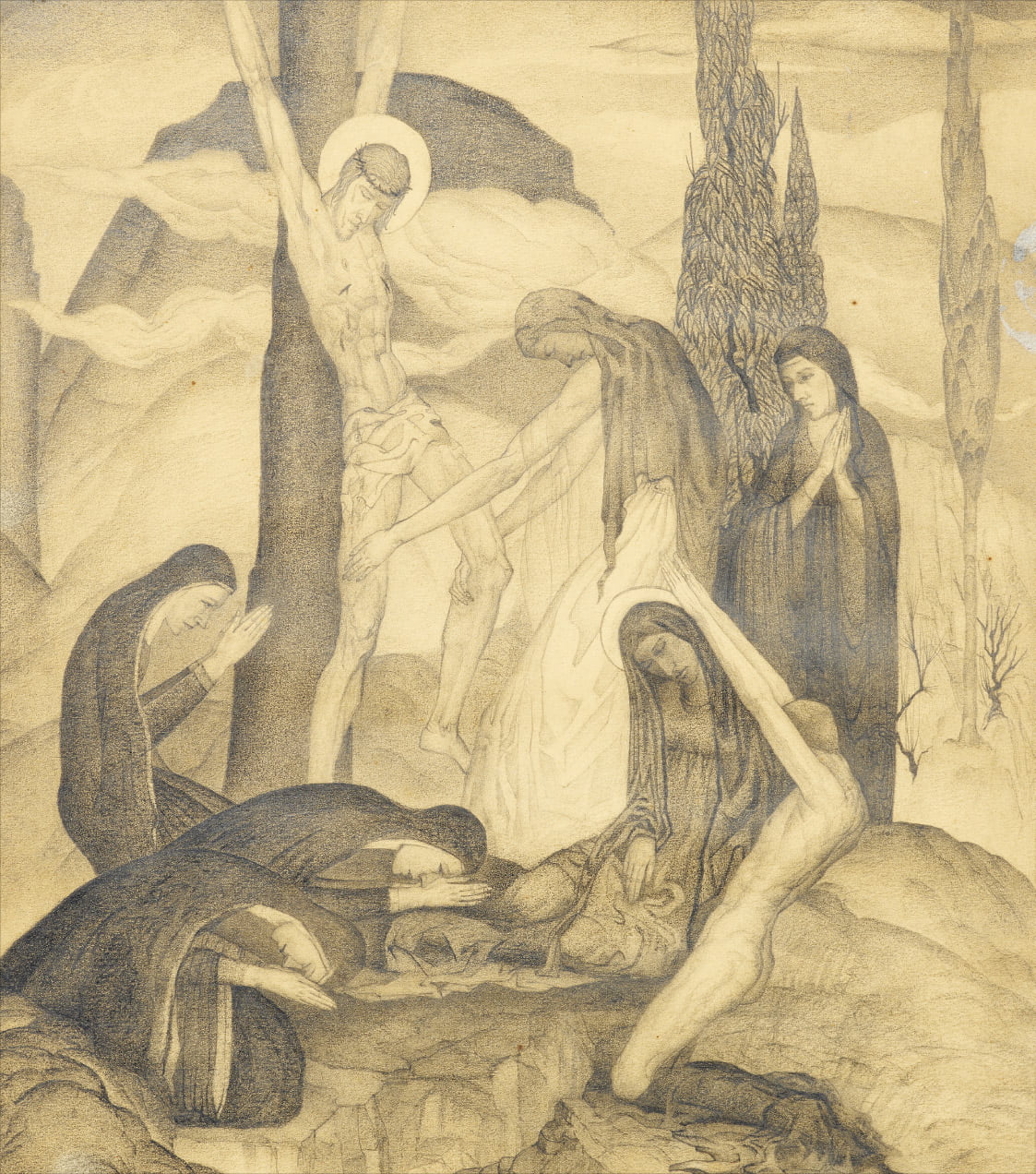

나의 십자가를 예고하다

자신했다. 성화(聖畵) 속 십자가상을 잘 알고 있다고. 유아세례를 받았기에 임용련의 연필 드로잉작 ‘십자가’를 본 순간 알았다. ‘이 성화는 어딘가 기이하다.’ 색을 지운 연필화여서일까. 그리스도의 몸이 기다랗게 늘어나 있다. 대학원 시절 근대 미술사 전공 수업 때의 일이다.ADVERTISEMENT

그리스도는 못 박히지 않았다. 임용련의 ‘십자가’에 십자가상은 없다. 인물들의 몸은 축 늘어져 있다. 기운이 빠져나간다. 세밀한 연필 촉에 새겨진 임용련의 마음을 알고 싶다.

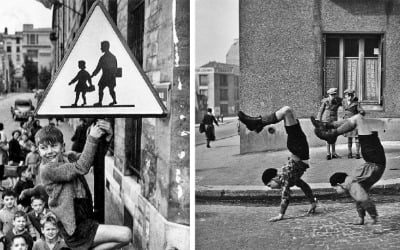

‘엘리트’란 단어는 매끈하다. 험한 시대일지라도. 임용련은 지주의 집안에서 부족함 없이 자랐다. 배재고등보통학교 시절 3.1운동에 적극 참여했다. 수배령이 내려졌다. 임용련에서 ‘임파’가 돼 중국 난징 금릉대학을 거쳐 미국으로 갔다. 붓을 들었다. 그리고 싶었다. 미국 시카고 미술대학과 예일대를 차례로 졸업했다. 임용련은 ‘길버트 임’이 됐다. 세 개의 이름이 증명한다. 예술에의 갈망을. 모든 과목에서 만점을 받았다. 숨었던 재능이 자유를 만났다.

ADVERTISEMENT

성적 장학금으로 유럽 연수를 떠난 그는 프랑스 파리에서 일생의 반려를 만났다. 신여성, 최초의 파리 유학파 화가인 백남순이다. 십자가 속 흐린 색들은 밝고 창연한 색채로 바뀌었다. 1930년작 ‘에르블레의 풍경’ 속 나무숲이 푸르다. 붉은색 벽돌에 빛이 새어 나온다.

때론 생각한다. 어떤 예술가에게 비애의 자아는 기질적이라고. ‘하고’(1930년대)는 제목부터 처연하다. ‘무슨 까닭에’라는 말이다. 나체의 남자는 웅크린 채 얼굴을 숨겼다. 그의 아픔에 전염될 듯하다. ‘묵상’(1930년대) 속 여인들은 고개를 떨어뜨렸다. 어깨에 얹은 손에 애절함이 묻어난다. 임용련은 알았을까. 그의 존재가 사라지게 되리라는 것을. 복선을 숨겨놨다고 말하고 싶지 않다.

ADVERTISEMENT

남겨진 자의 남은 삶은 감히 짐작할 수 없다. 아내 백남순은 절필했다. 다시 붓을 들기까지 40여 년을 보내야 했다. 신은 누구에게 더 가혹했을까. 강제로 떠나야 했던 이와 억지로 이별을 당한 두 사람 중에. 기도한다. 임용련이 십자가를 내려놨기를. 지상에서의 삶보다 조금 더 행복하기를. 그의 연필 소리가 귀에 스친다. 사각사각.

ADVERTISEMENT

남겨진 자의 십자가에 대하여

풀숲이 빼곡하다. 그 밀도에 숨이 막힌다. 들풀 속에서 소리가 들려온다. ‘아무도 들어오지 마.’ 나지막이. 경고하는 것일까. 사늘한 캔버스를 바라보다 떠올렸다. 붉음이 가득했던 영화, ‘바그다드 카페’다.

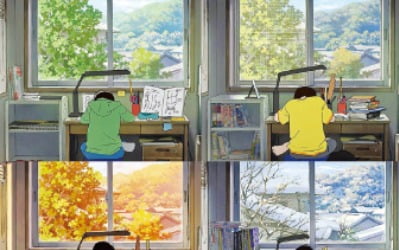

“최근 몇 년 동안 가족과 지인의 연이은 죽음을 경험했다”고 서민정은 고백한다. 그림 속 여성의 시선을 좇다 발견했다. 올빼미가 있다. 그녀를 바라보고 있다. 빼꼼 몸을 내밀었다. 다행이다. 그녀가 혼자가 아니어서. 이내 슬퍼진다. 캔버스 속 그녀가 어둠 속 깨어있었음을 알았기에, 잠들지 못하는 밤과 새벽이 얼마나 길고 힘겨운지 알고 있다. 상실과 마주하면 비로소 깨닫는다. 인간이 얼마나 나약한지.

‘너와 나1’ 속 여성의 옆에 선다. 그가 겪어내야 하는 절망을 나누고 싶다. 찾아본다. 빼곡한 풀숲 어딘가에 난 길을. 간신히 드러난 초로가 보인다. 그곳에 그녀의 십자가를 잠시 세워두리라.

서민정은 동양화를 전공했다. 붉은빛의 주묵을 한지에 칠한다. 선을 긋고 또 긋는다. 캔버스는 어두워진다. 여백을 지워버렸다. 유화와 아크릴의 빨강이 요동치는 열기를 품는다면 주묵(朱墨)의 붉음은 고요하게 번져나간다. 서민정의 그림 속 꽃과 풀들이 흘깃 보면 정적이나 천천히 움직이는 이유다.

솔직하게 고백하자면 속이 상했다. 해사한 꽃 하나 발견할 수 없는 적막한 ‘너와 나1’ 속 풍경이 ‘아픔을 직면하라’ ‘내게 주어진 십자가를 짊어지라’는 외침 같았기에. “현실에 절망할지라도 아름다운 것을 향해 간다”고 서민정은 말한다. 상상해본다. 뒷모습만 보이는 ‘너와 나1’ 속 그녀의 표정을. 옅은 웃음을 띠고 있으리라. 살아가리라는 다짐을 품고.

우진영 미술 칼럼니스트

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT