'그림으로 자수성가'...조선 '국민 화가' 겸재 정선을 만나다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

Cover Story

호암미술관 겸재 정선 특별전으로 만나는

그의 삶과 예술

호암미술관 겸재 정선 특별전으로 만나는

그의 삶과 예술

“금강산을 돌아다니는 것보다 겸재의 작품을 감상하는 게 더 낫다.”

ADVERTISEMENT

국민 화가, 조선의 화성(畵聖·그림의 성자), 조선 회화의 전성기 18세기를 대표하는 화가, ‘인왕제색도’를 그린 진경산수화의 대가. 이렇듯 겸재는 우리에게 익숙한 이름이다. 그의 작품은 교과서와 1000원권 지폐 등 일상 곳곳에서 만날 수 있다. 하지만 거기까지다. 그가 어떤 사람이었는지, 수묵 풍경화 외에 무슨 그림을 그렸는지 아는 사람은 많지 않다.

지금 경기 용인시 호암미술관에서 열리고 있는 ‘겸재 정선’은 우리가 몰랐던 겸재를 만날 수 있는 절호의 기회다. 창립 60주년을 맞은 삼성문화재단이 간송미술문화재단과 공동 기획한 전시다. 리움미술관과 간송미술관은 물론 국립중앙박물관 등 유수의 박물관 19곳에서 작품을 빌려온 덕분에 국보·보물로 지정된 정선 작품 12건 중 8건(국보 2건, 보물 6건)이 처음으로 한자리에 모였다. 작품 수는 총 165점으로 역대 가장 방대한 규모의 겸재 전시다.

ADVERTISEMENT

금강산畵로 인생 역전…"東國 100년, 겸재만 한 솜씨 없다"

진경산수화의 대가 18세기 조선 대표 화가 겸재 정선

겸재는 1676년(조선 숙종 2년) 한성부 순화방(현재 서울 청운동)의 쇠락한 양반 가문에서 태어났다. 조선의 양반 사회는 모든 게 과거를 중심으로 돌아갔다. 겸재의 집안은 증조할아버지부터 3대가 연속으로 과거에 낙방했으니 형편이 어려워지고 가문의 명예도 땅에 떨어진 건 당연했다. 겸재가 열네 살이 되던 해 생계를 책임지던 아버지가 세상을 떠나면서 집안 형편은 더욱 어려워졌다. 조지윤 리움미술관 소장품연구실장은 “정확한 기록은 남아 있지 않지만 아버지가 돌아가신 후 겸재와 가족들은 같은 동네에 사는 외가의 도움을 받아가며 어렵게 살았던 것으로 추정된다”고 말했다.

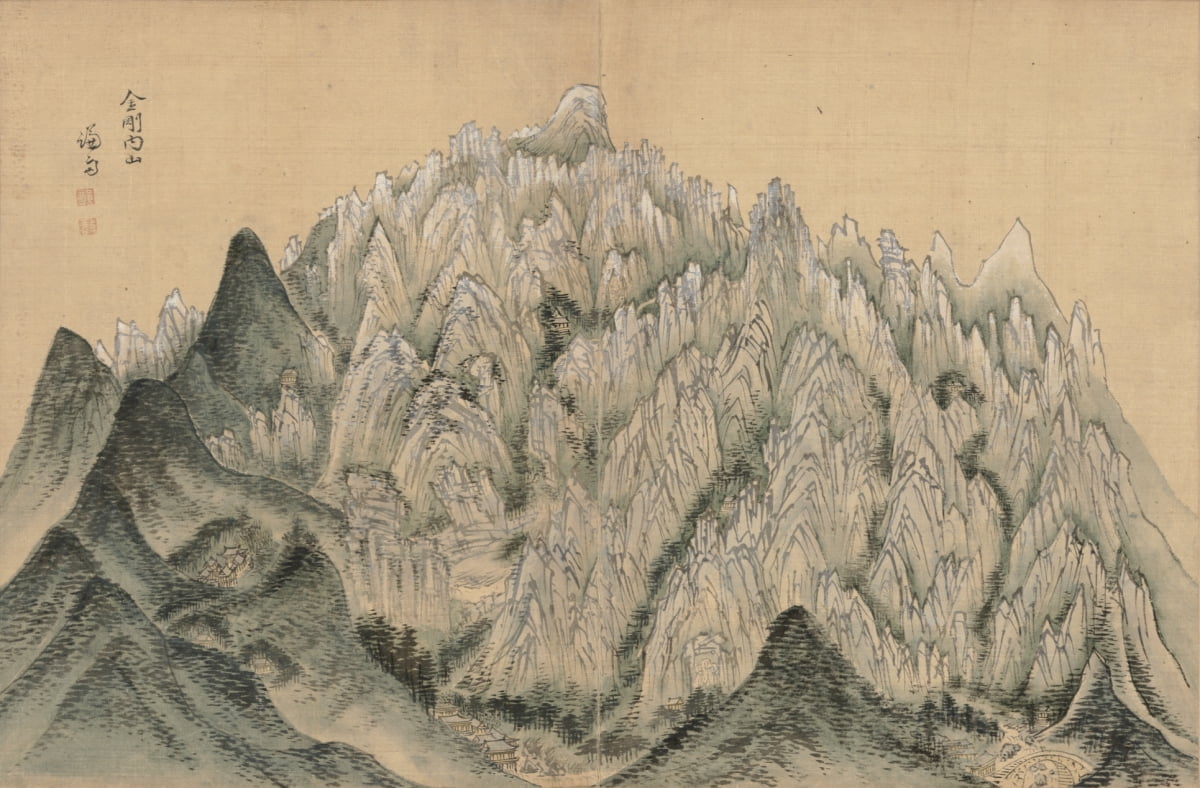

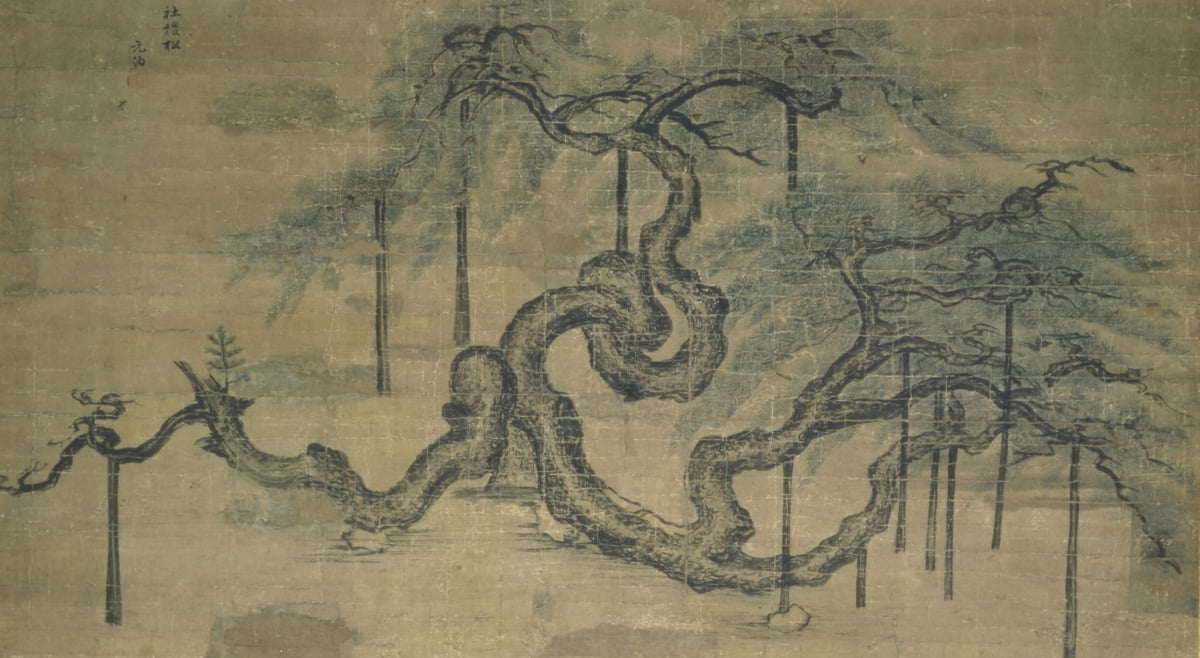

36세가 되던 1711년, 마침내 겸재에게 절호의 기회가 찾아왔다. 금강산 근처의 고을에서 현감으로 재직하던 오랜 친구 이병연이 겸재를 금강산 여행에 초대했고, 같은 동네에 살던 후원자 신태동이 비용을 댄 것. 이 덕분에 겸재는 금강산과 인근 지역을 여행하며 최고의 그림 소재를 모을 수 있었다. 겸재는 그 풍경을 그림으로 그려 화첩으로 묶은 뒤 ‘바다와 산의 정신을 담은 화첩’, 해악전신첩이라 이름 지었다.

ADVERTISEMENT

그러면서도 겸재는 그림 수련을 멈추지 않았다. 한양(서울)의 풍경과 자신이 부임한 전국 각지의 명승지를 그리며 그림 실력을 끝없이 다듬었다. 부드러우면서도 세련된 붓질, 생략과 강조를 자유자재로 구사해 주제를 부각하는 구성, 장르와 주제를 가리지 않는 탁월한 표현력…. 작품을 1000점 넘게 남길 정도로 다작(多作)한 덕분에 겸재의 그림에서는 세월이 흐를수록 깊은 맛이 배어 나왔다.

“세상에서 명화라면 반드시 겸재를 지목하는데 (중략) 동국(東國) 백년에 이런 솜씨 없도다.”

ADVERTISEMENT

조선 최고 富村 청운동, 압구정은 시골

겸재의 그림 속 한양 집중화

너도나도 서울에 목을 매는 분위기는 조선 시대에도 마찬가지였다. 다산 정약용(1762~1836)은 자식들에게 “반드시 한양에 꼭 붙어 살면서 문화의 안목을 잃지 마라”고 신신당부하고, 실학자 서유구(1764~1845)는 “요즘 벼슬하는 사람들은 성문 밖 땅을 하루도 살 수 없는 더러운 땅쯤으로 생각하는데, 벼슬길이 끊어져도 후손들은 한양에서 한 발짝도 나가려 하지 않는다”고 한탄할 정도였다.

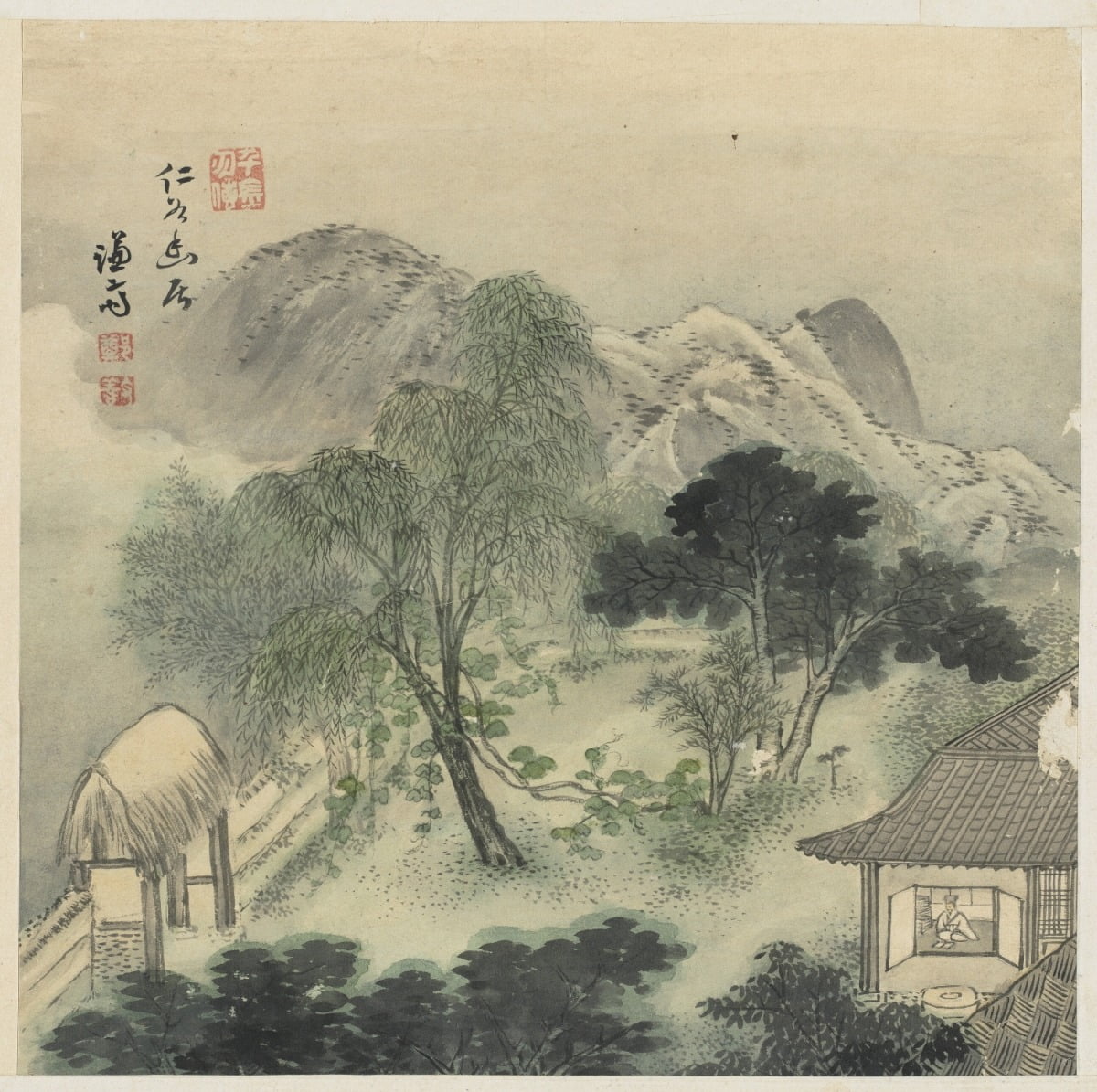

실제로 겸재는 부자 동네에 사는 효과를 톡톡히 봤다. 가난했지만 동네에 사는 친척에게 글을 배울 수 있었고, 어린 시절 사귄 부잣집 친구들과 안면을 익혀 놓은 이웃들은 훗날 든든한 뒷배이자 고객이 돼줬다. 이들은 겸재에게 자신의 집과 정원을 그려달라고 주문했는데, 이런 한양의 집 그림을 사가도(私家圖)라고 한다. 이번 전시에는 정3품 관료 이춘제(1692~1761)를 위해 그린 ‘서원소정도’를 비롯해 여러 사가도가 나와 있다.

조선 유일 무지개를 그리다…수묵화 巨匠은 '색채의 마술사'

겸재 정선 특별전 주요 작품 5선

165점에 달하는 방대한 출품작에는 겸재 정선의 다양한 매력과 인간적인 면모가 담겨 있다. 이를 잘 보여주는 핵심 작품 다섯 점을 꼽았다.

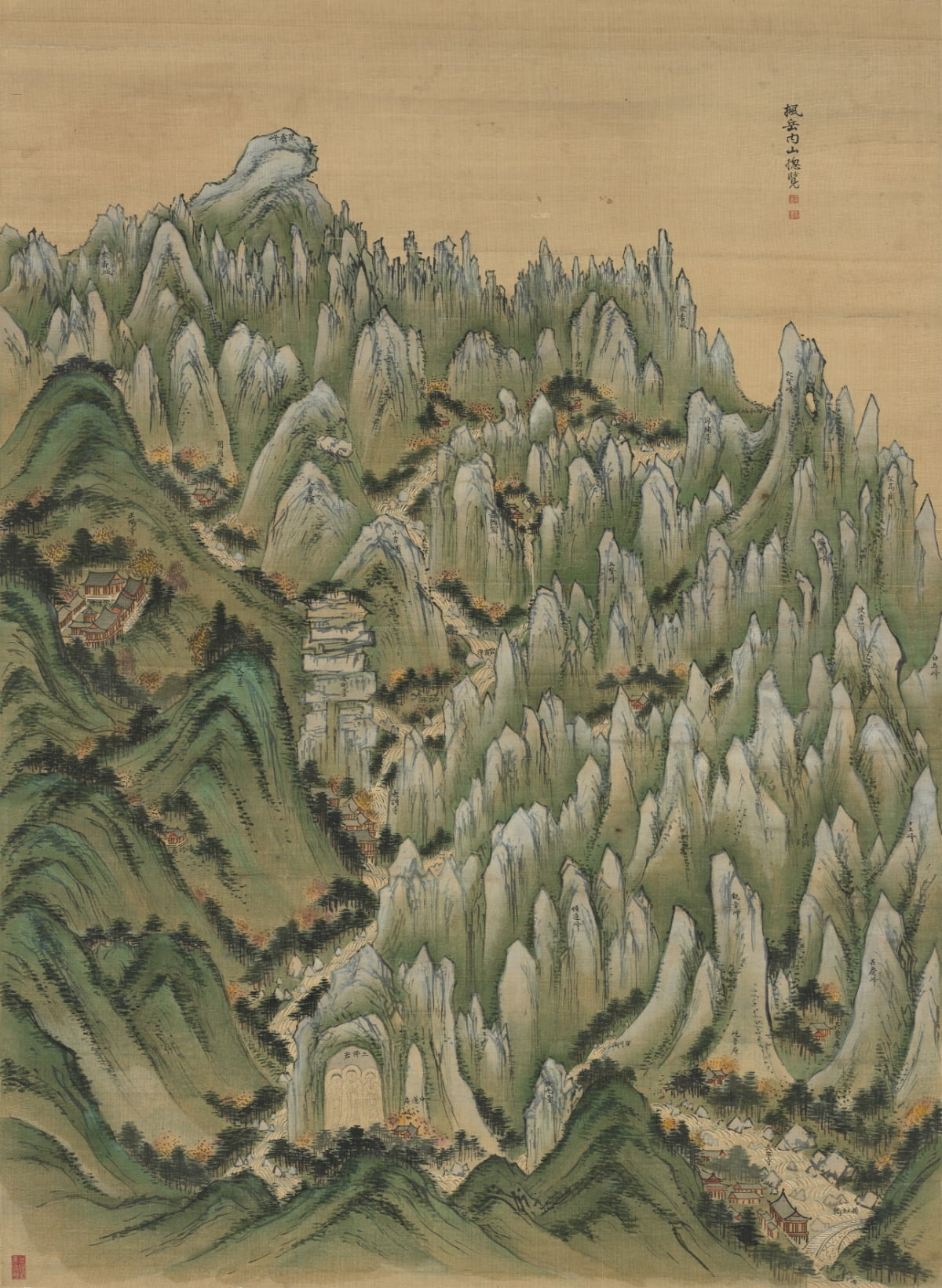

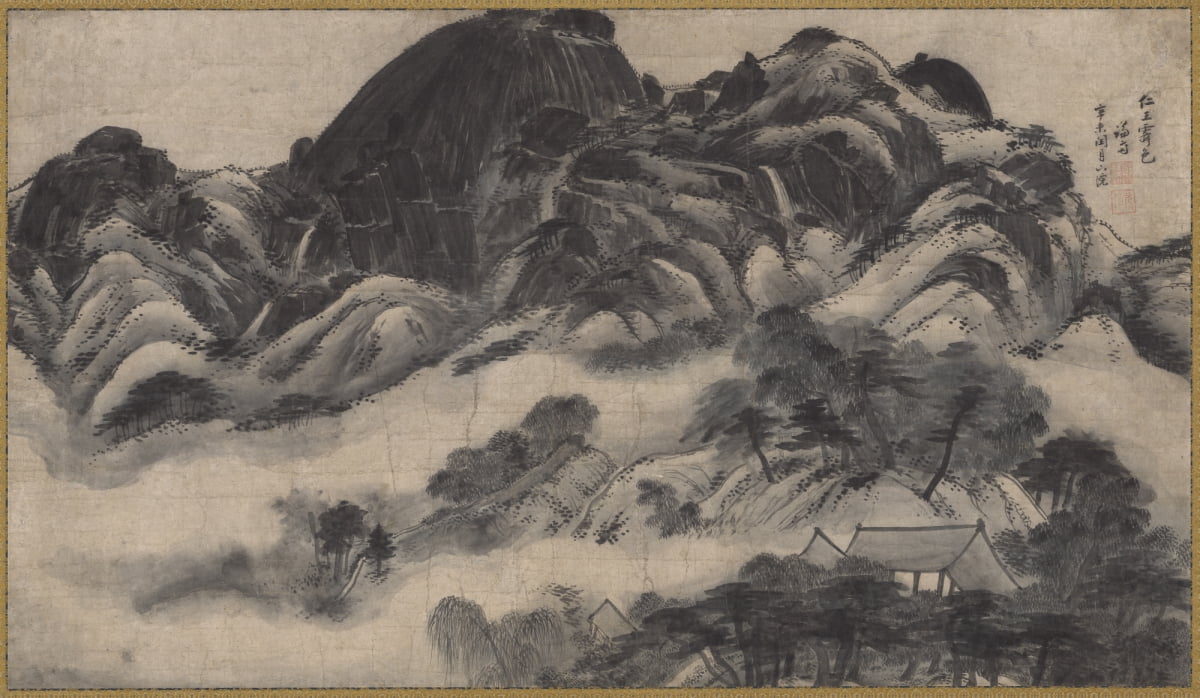

겸재는 진경산수화를 대표하는 화가다. 진경산수화란 우리나라 산천을 사실적이고 개성적인 필치로 그린 회화다. 이전에도 한반도 풍경을 그린 화가는 있었지만 겸재와 같이 탁월한 수준과 왕성한 작품 활동을 통해 압도적인 존재감을 보여준 화가는 없었다. 국보이자 ‘이건희 컬렉션’의 대표 작품으로 꼽히는 인왕제색도는 소나기가 지나간 뒤 비에 젖은 인왕산을 그린 작품이다. 그의 진경산수화풍을 대표적으로 보여주는 작품으로 75세 때 그렸다. 겸재의 기량이 나이가 들며 퇴보하기는커녕 더욱 원숙해졌다는 것을 체감할 수 있다.

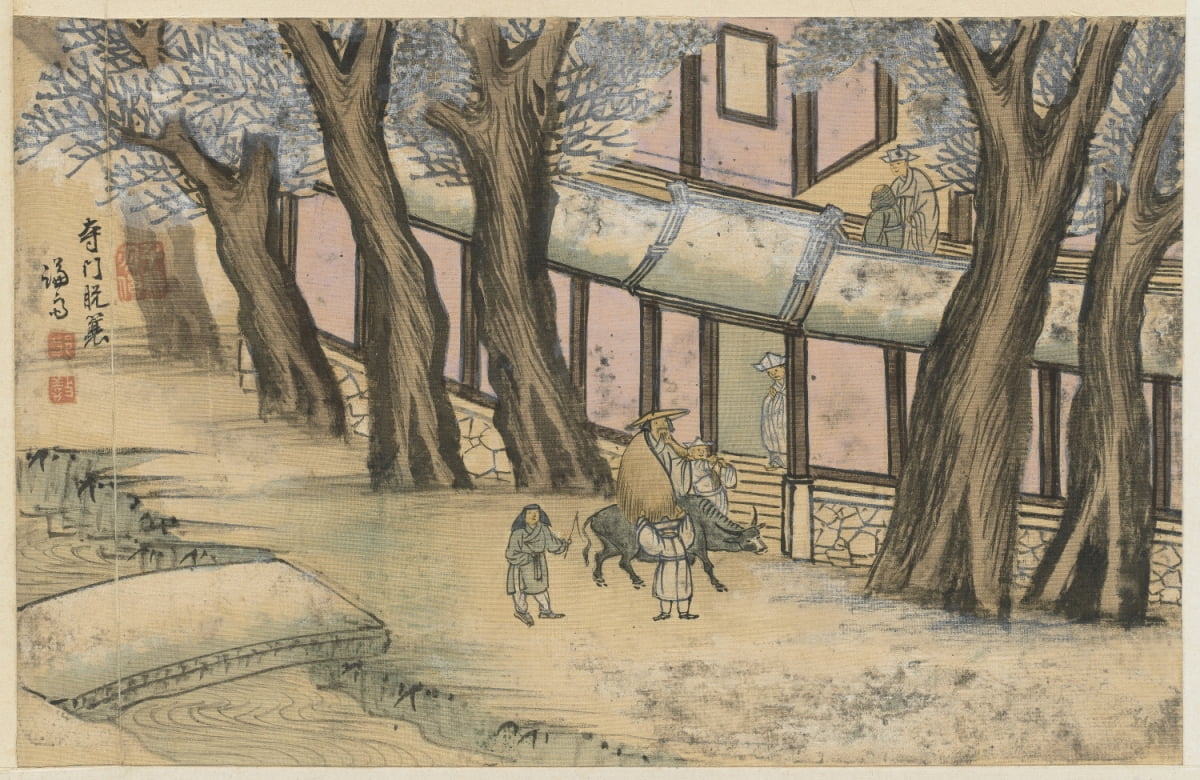

유학자이지만 불교에도 조예가 깊던 율곡 이이(1536~1584)가 눈 오는 날 소를 타고 절을 찾아가는 모습을 그린 작품이다. 주목할 만한 건 벽을 메운 분홍빛이다. 단조로운 무채색 위주였을 그림이 봄을 예고하는 분홍빛으로 화사해졌다. 조지윤 리움미술관 소장품연구실장은 “당시 조선에서 분홍색을 쓴 화가는 겸재뿐이었다”며 “겸재만큼 화려하고 다채로우면서도 과하지 않게 색을 잘 쓴 화가는 보기 드물다”고 말했다. ‘여산초당’ 속 붉은색과 분홍색, ‘금강전도’의 푸른 하늘도 주목할 만하다. 흑백 수묵화의 거장으로만 알던 정선은 사실 ‘색채의 마술사’였다.

인간 정선은 어떤 사람이었을까. 전시를 기획한 조지윤 실장은 “목표지향적인 면모가 강했다”고 했다. 몰락한 양반 가문 출신인 그는 오로지 자신의 재능과 강력한 의지력만으로 벼슬길에 올라 집안을 일으키는 데 성공했다. 자수성가한 사람이자 명문가의 후손이라는 자부심은 그의 여러 작품에 드러나 있다. 자화상인 독서여가도가 대표적이다. 흔치 않은 그의 인물화로, 그림 속 겸재가 검소한 기품을 풍기는 선비의 모습으로 책이 가득한 서재 툇마루에 앉아 있다.

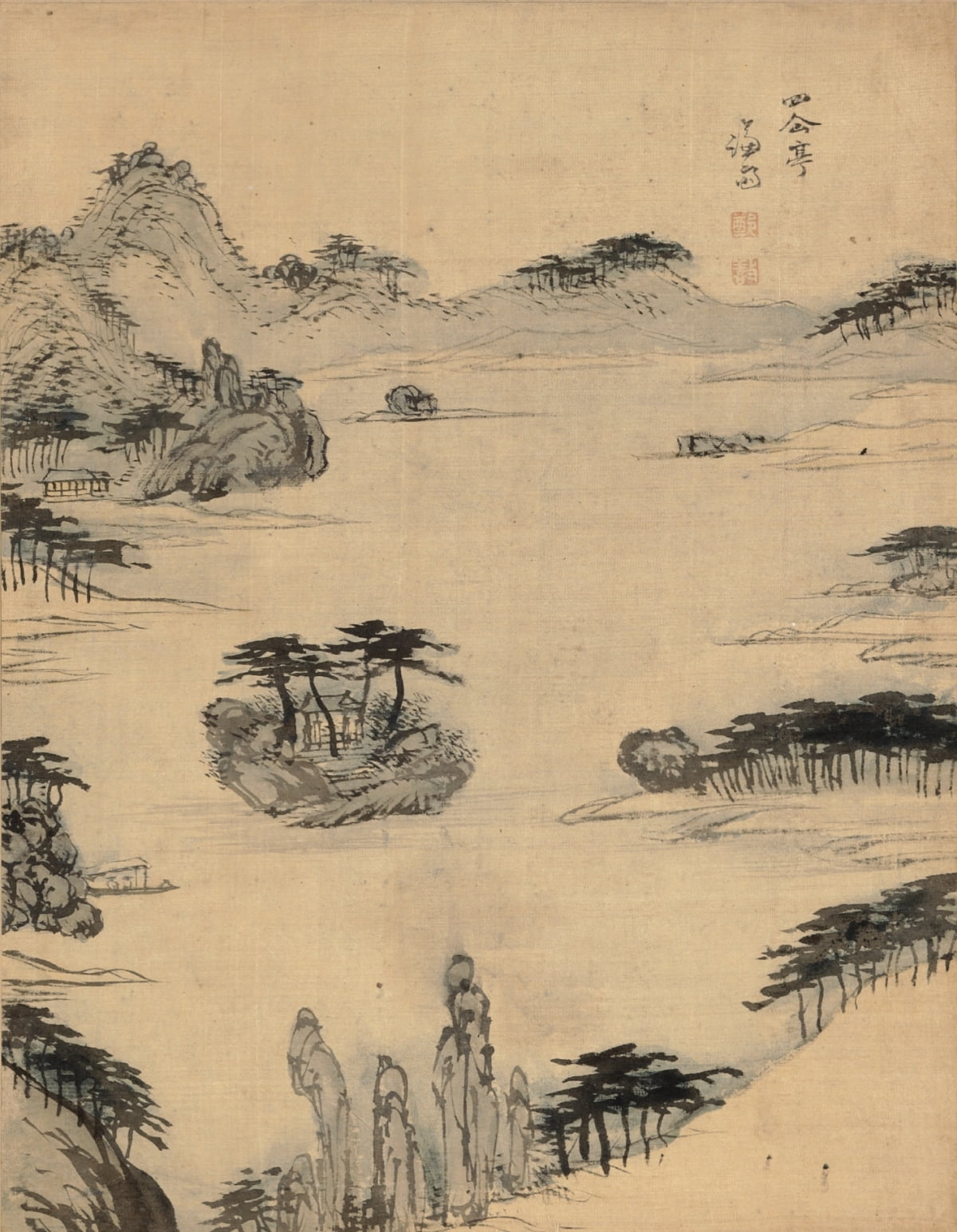

당대 유명한 시인인 이병연(1671~1751)은 겸재를 말할 때 빼놓을 수 없는 인물이다. 다섯 살 터울인 두 사람은 어린 시절부터 친한 동네 친구였다. 둘은 평생 가까이 지내며 서로를 도왔고, 시와 그림을 주고받았다. 함께 작품을 만들기도 했다. 겸재의 그림에 이병연이 시를 붙이는 식이었다. 이렇게 완성된 작품이 전시장에서 만날 수 있는 ‘경교명승첩’이다. 이 작품은 이병연이 보낸 시를 주제로 겸재가 그림을 그려 만들었다. 돛단배를 타고 가는 두 사람 뒤로 겸재와 이병연의 우정을 상징하는 듯한 영롱한 무지개가 걸려 있는데, 조선시대 그림 중 무지개를 그린 것으로는 이 작품이 유일하다.

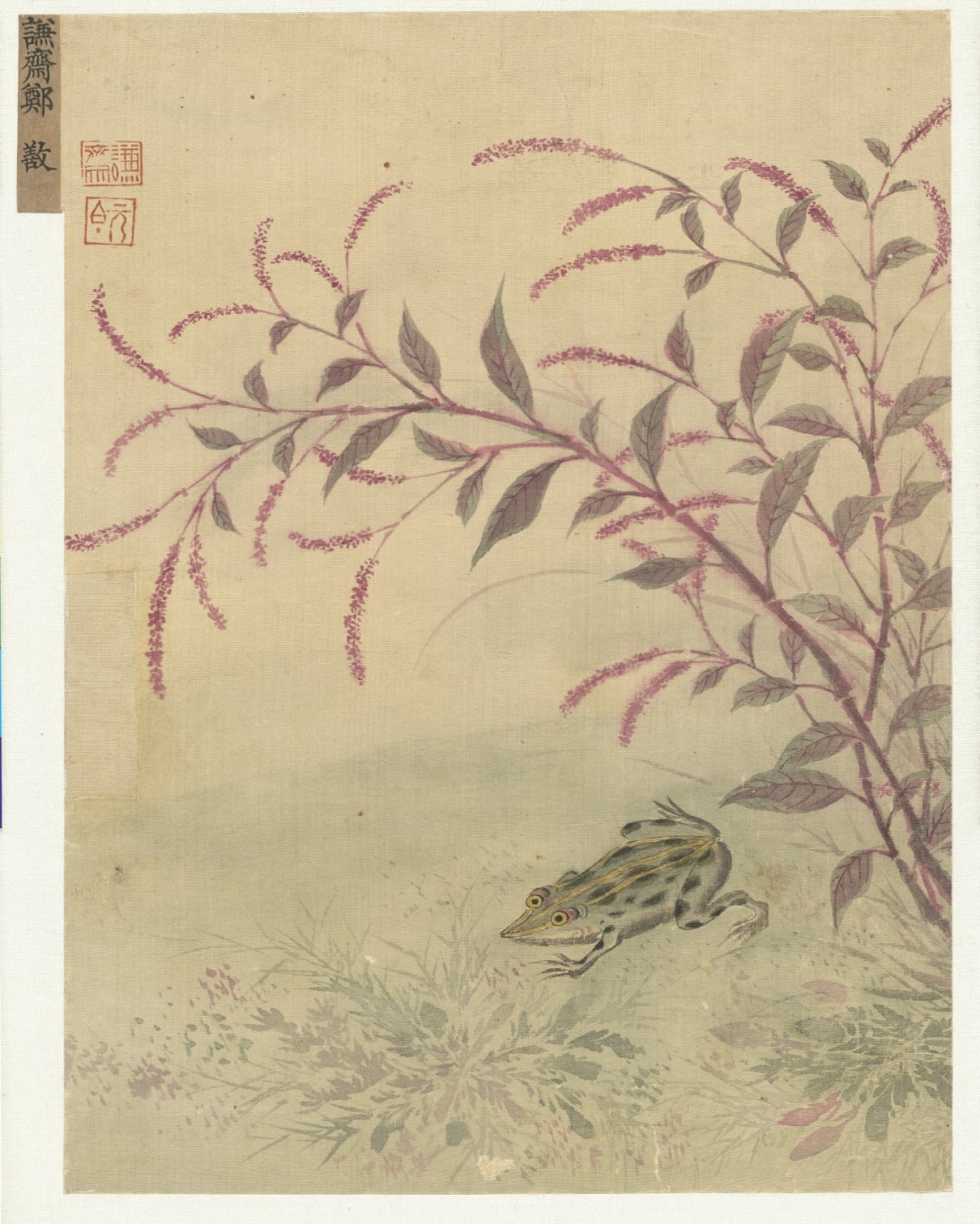

겸재는 평생 다양한 장르의 그림을 그렸다. 꽃과 새, 동물을 그린 화조영모화도 예외는 아니었다. 작품 속에는 한여름 풀 아래에서 더위를 식히다가 무언가 발견한 듯 집중한 개구리 모습이 실감 나게 그려져 있다. 개구리는 펄쩍 뛰어오르는 성질 때문에 입신양명의 상징으로 여겨졌는데, 이 작품은 인기 화가이던 겸재가 주변 사람의 부탁을 받아 그린 것으로 추정된다. 장르는 다르지만 사물을 세심하게 관찰해 대상의 고유한 특징을 표현한다는 겸재의 특징은 여전하다.

호암미술관에서 전시…금옥당 양갱 곁들여요

봄은 경기 용인에 있는 호암미술관이 가장 아름다운 계절이다. 굽이굽이 들어가는 길부터 시작해 미술관 앞산을 병풍처럼 두른 벚나무는 미술관을 ‘수도권 최고의 벚꽃 명소’로 만들었다. 여기에 전통 정원인 미술관 부속 정원 ‘희원(熙園)’까지 감상하면 정선이 그린 한국의 아름다움 속에 녹아드는 경험을 할 수 있다. 매일 오후 1시와 3시에 무료 희원 도슨트(30분)가 운영되니, 오후 2시와 4시에 열리는 전시 설명 도슨트(50분)에 맞춰 일정을 짜면 좋다.

관람 편의를 위해 무료 셔틀버스도 운영된다. 리움미술관과 호암미술관을 연결하는 셔틀버스가 매주 화요일부터 금요일까지 2회씩 운행한다. 리움미술관과 호암미술관 홈페이지에서 사전 예약할 수 있다.

용인=성수영 기자 syoung@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT