이우환의 점·선·돌덩이…불안한 현대인 포용한 '고요의 오아시스'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'월드 아티스트' 이우환의 서울옥션 강남센터 개인전

1970년대 제작 '점' '선' 시리즈

1980년대 '바람', 1990년 '조응'

설치작품 '관계항' 등 19점 소개

1970년대 제작 '점' '선' 시리즈

1980년대 '바람', 1990년 '조응'

설치작품 '관계항' 등 19점 소개

서울 강남구 신사동 서울옥션 강남센터에서 다음달 16일까지 이어지는 이 화백의 개인전 ‘시간(Le temps)’은 유럽과 미국, 아시아를 누비며 일군 예술의 넉넉한 열정을 시계열로 보여준다. 5층 전시장에는 1960년대 초기 나무작업부터 1970년대 ‘점’ ‘선’ 시리즈, 1980년대 ‘바람’, 1990년 ‘조응’, 2000년대 이후 작업한 ‘대화’와 설치작품 ‘관계항’ 등 19점이 맨손으로 세계 무대에 당당히 진출한 한국 추상화가의 작품답게 강렬한 에너지를 터뜨린다.

국내 생존 작가 가운데 국제무대에서 가장 활발하게 뛰고 있는 이 화백의 삶은 누구나에게 내미는 손처럼 반갑지만 그만큼 치열했다. 1956년 서울대 미학과에 입학해 한 학기를 마친 뒤 삼촌이 살고 있던 일본으로 건너간 그였다. 일본에서 철학을 공부한 작가는 1969년 ‘사물에서 존재에로’라는 글로 예술평론상을 받았다. 2년 뒤에는 최소한의 작업으로 정신성을 극대화한 미술운동 ‘모노하(物派)’의 이론적 기반이 된 비평집 《만남을 찾아서》를 출간해 국내외 미술계에 반향을 일으켰다.

독일 철학자 하이데거를 비롯해 프랑스의 메를로 퐁티, 미셸 푸코 같은 대가와 노장사상까지 관통하는 식견을 쌓으면서도 그림에 배고파했던 그는 생성과 소멸, 사유와 존재, 시간과 공간과 같은 관계성을 파고들었다. 국제 미술계는 그의 작품 세계를 단번에 주목했다. 2011년 뉴욕 구겐하임 미술관의 ‘러브콜’을 받은 데 이어 프랑스 베르사유궁전(2014), 러시아 에르미타주미술관(2016) 등 세계 유수의 미술관들도 잇달아 그를 초대했다. 올 들어서는 파리 퐁피두센터 메츠와 상하이당대예술박물관, 뉴욕 디아비콘미술관이 그의 작품을 걸었다.

관계성을 찾아 나선 고된 수행

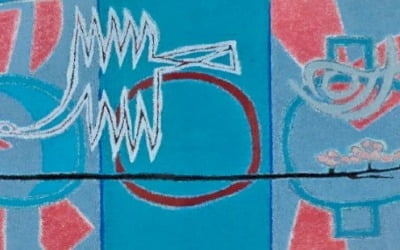

관계성의 시원을 찾아 고된 수행으로 얻어진 그의 작품들은 전시장을 압도하며 묘한 아우라를 뿜어낸다. 100호 크기의 1978년 작 ‘선으로부터’ 시리즈는 캔버스에 수십 개의 푸른 선을 직선으로 그어 생성과 소멸의 관계를 끌어냈다. 발길을 살짝 옆으로 옮기면 수많은 색점이 시계 방향으로 움직이는 ‘점으로부터’ 시리즈와 마주한다. 캔버스에 수십 개의 푸른 점을 찍어 관계의 무한성을 연출했다. 점들이 서로 반응하면서 성전 같은 경건함을 불러일으킨다.

다시 뒤를 돌아보니 화폭 2m가 넘는 1980년 작 ‘바람’ 시리즈가 소곤소곤 말을 걸어온다. 뭉퉁한 색선들이 꺾이고, 굽어지고, 겹쳐지거나 중첩됐다. 불규칙으로 수많은 선을 그어 무한개념을 연출했다. 색선들은 스스로를 규정지으려고 하지 않은 채 그 하나하나 생명체로 살아 움직인다.

절제되고 엄격한 붓 터치를 보여주는 2000년대 제작한 ‘대화’ 시리즈는 대형 캔버스에 사각형 형태의 큰 점 두 개를 그려넣어 여백을 살리면서도 화면을 단순화했다. 팽팽하게 부푼 두 개의 점은 마치 공간과 시간이 만나 대화하는 것처럼 느껴진다. 대붓으로 점을 찍은 이런 작품은 명상적이고 동양적이라고 불릴 법도 하다. 하지만 이 화백은 “동양적이라는 말만큼 미심쩍은 것은 없다”며 “아시아적이라는 말에서 해방되고 싶다”고 잘라 말했다.

철판 위에 30㎏이 넘는 돌덩이를 놓아 인공물과 자연 사이의 관계를 은유한 ‘관계항’, 목판 위에 입체감을 제대로 살린 초기 추상작업, 젊은 시절 설치작업에 대한 열망을 담아낸 테라코타(구운 점토) 작품에서도 예술을 통해 관계와 소통의 빛을 끌어내려는 작가의 열열한 소망이 솔솔 새어 나온다. “작업은 항상 에너지가 많이 들어가야 감동의 바이브레이션을 일으킬 수 있다”는 작가의 한마디가 가슴을 치고 들어온다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com