세금 4배 인상에 와르르…무너지는 파리의 '아트 허브' 꿈

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

프랑스 정부 "2025년부터 인상"

브렉시트 이후 '아트파리' 급부상

미술시장 점유율 늘어났지만

세금 인상 나서자 '초상집 분위기'

"미술계 큰 손들 다 떠날 것"

"한국도 '亞 미술 수도' 되려면

홍콩 같은 세제 지원 검토해야"

브렉시트 이후 '아트파리' 급부상

미술시장 점유율 늘어났지만

세금 인상 나서자 '초상집 분위기'

"미술계 큰 손들 다 떠날 것"

"한국도 '亞 미술 수도' 되려면

홍콩 같은 세제 지원 검토해야"

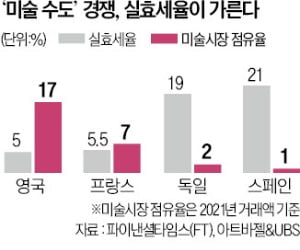

영광의 시간은 짧았다. 2020년 영국이 EU에서 탈퇴(브렉시트)하면서 미술 수도로서의 위상이 추락하고 있어서다. 입출국과 미술품 통관이 번거로워지면서 2020년 20%였던 미술품 거래 점유율은 1년 만에 17%로 떨어졌다.

그 틈을 치고 들어온 게 프랑스 파리다. 미술품 거래 실효세율이 5.5%로 영국과 엇비슷한 상황에서 영국의 통관 절차가 복잡해진 반사이익을 누리고 있다. 프랑스의 세율은 독일(19%), 스페인(21%) 등 유럽 본토의 경쟁국보다 훨씬 낮다. 여기에 세계 최대 아트페어인 아트바젤이 지난해 가을 파리에서 처음 연 ‘파리 플러스 파(Paris+Par) 아트바젤’이 큰 성공을 거두면서 미술계에선 “유럽의 미술 맹주가 바뀔 수도 있다”는 전망이 곳곳에서 나왔다.

거기까지였다. 지금 프랑스 미술계는 ‘초상집 분위기’다. 프랑스 정부가 2025년부터 미술품 거래세율을 20%로 올리기로 해서다. 28일 미술계에 따르면 파이낸셜타임스(FT)와 미술 전문지 아트뉴스는 최근 “프랑스 정부가 지난해 4월 미술품 거래세율을 5.5%에서 20%로 올리는 내용의 EU 조세 지침에 서명했고, 2025년부터 오른 세율이 적용될 것”이라고 보도했다.

프랑스 미술계는 즉각 반발했다. 120여 명의 화가는 이달 초 르몽드에 “세율 인상을 재고하라”는 공개 성명을 냈다. “다른 선진국은 모두 소프트 파워를 키우기 위해 안간힘을 쓰는데, 프랑스는 왜 거꾸로 가느냐”는 내용이 담겼다.

프랑스화랑협회(CPGA)는 “경쟁국인 미국과 영국, 홍콩, 스위스만 좋은 일을 하는 것”이라고 지적했다. 세금이 급등하면 간신히 잡은 유럽 미술시장의 주도권을 놓칠 수밖에 없다는 게 CPGA의 우려다. CPGA는 세율 인상을 철회하기 위해 정부에 적극적으로 압력을 넣겠다는 방침이다.

프랑스 세율 이슈는 아시아 미술시장의 중심지를 노리는 한국에도 생각할 거리를 건넨다. ‘아시아 미술 수도 경쟁’에서 이기려면 세제 혜택이 필요하다는 사실이 다시금 확인됐기 때문이다. 한국은 일본, 중국에 비해 미술품 거래세율이 낮은 국가로 분류된다. 명목세율은 22%로 큰 차이가 없지만 국내 생존 작가의 작품에는 양도세 면제 혜택을 주기 때문이다.

하지만 홍콩, 싱가포르보다는 높다. 홍콩과 싱가포르는 미술품을 포함한 각종 사치품에 양도세를 물리지 않는다. 싱가포르는 7%의 부가가치세만 매긴다. 정치적 불안에도 불구하고 글로벌 경매업체들이 홍콩을 놓지 않는 이유가 여기에 있다. 정준모 전 국립현대미술관 학예실장은 “홍콩은 미술품 거래 등과 관련한 세금 수입을 포기하는 대신 관광과 컨벤션사업으로 더 많은 수익을 얻고 있다”며 “한국도 아시아 미술 맹주가 되기 위해 세율 인하 등을 검토할 필요가 있다”고 했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![상속 제외된 딸, 오빠에게 유류분청구 할 수 없게 된 사연 [김상훈의 상속비밀노트]](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33287561.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)