대기업들 "단가 협의 안되면 결국 해외조달"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

징벌적 손해배상, 납품단가협의권…50년 하도급 환경 바뀌나

1·2차 협력사 등 모든 원청업체가 대상

1·2차 협력사 등 모든 원청업체가 대상

무엇보다 ‘납품단가 후려치기’ 등 대기업의 불공정 하도급 관행을 바로잡는다는 입법 취지와 달리 관련 법안은 원청기업과 하청기업 간 모든 하도급 거래를 대상으로 한다는 데 우려가 크다. 이에 따라 대·중소기업뿐 아니라 중소기업 간에도 납품단가를 둘러싼 대규모 분쟁이 발생할 수 있다는 지적이다.

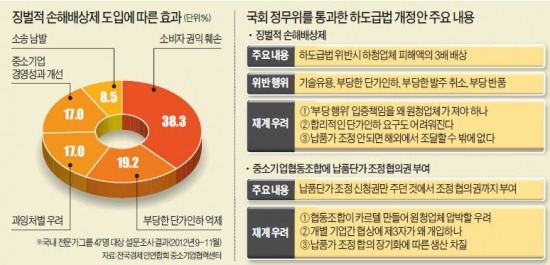

이날 국회 정무위 전체회의를 통과한 하도급법 개정안 내용은 크게 두 가지다.

먼저 지금까지 ‘기술유용’에만 한정했던 징벌적 손해배상제 범위에 △부당한 단가 인하 △부당한 발주 취소 △부당한 반품행위 등 3개 항목을 추가했다. 하도급 거래 과정에서 하청업체가 받을 수 있는 모든 ‘부당한 피해’를 원청업체가 배상하도록 규제를 강화한 것이다.

여기에다 ‘부당한 피해’에 대한 입증 책임을 원청업체에 부과했다. 예를 들어 원청업체 A사가 하청업체 B사에 납품가 인하를 요구할 때 B사가 부당하다고 주장하면 A사가 ‘왜 납품가 인하 요구가 정당한지’를 증명해야 한다는 얘기다.

개정안에는 원청·하청 기업 간 납품단가 조정 과정에서 중소기업협동조합에 ‘협의권’을 부여하는 조항도 추가됐다. 이전 법률은 납품단가 조정 때 중소기업협동조합은 하청업체를 대신해 ‘조정 신청’만 할 수 있었다. 개정 법안은 중소기업협동조합이 갖는 협의권에 대해 ‘원청업체는 정당한 사유 없이 협의를 거부할 수 없다’는 규정도 넣었다. 원청업체에 의무적으로 협의에 임하도록 강제한 것이다.

산업계는 “중소기업과의 상생을 강화해야 한다는 취지에는 공감하지만 규제가 지나치다”며 전전긍긍하는 분위기다. 법안이 공식 발효하는 연말부터 납품단가를 둘러싼 갈등이 빚어질 가능성이 높기 때문이다. 다른 업종에 비해 제품 판매 가격 하락 주기가 짧은 정보기술(IT) 및 전자업종이 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상된다.

대기업 S사 고위 관계자는 “징벌적 손해배상제 도입 등으로 납품단가를 제때 낮추지 못하면 글로벌 시장에서 도태될 수밖에 없다”고 우려했다. 이 관계자는 “합리적 수준에서 납품단가를 낮춰달라는 요구가 먹히지 않는다면 결국 해외 업체로 하청을 돌릴 수밖에 없지 않겠느냐”라고 속내를 털어놨다.

중소기업 협동조합에 납품단가 조정 협의권을 준 것에 대해서도 불만이 높다. 협의권이 주어지는 협동조합은 전국 단위의 협동조합 220곳과 사업 협동조합 346곳에 달한다. 대기업 등 원청업체 입장에선 지금까지 개별 하청업체와 협의했던 납품단가 대신 협동조합에서 정한 업종별 평균 납품단가를 놓고 협상해야 한다. 화학업종 대기업 L사 관계자는 “납품단가는 각 하청업체의 납기, 생산능력 등을 따져 정한다”며 “협동조합에 납품가 합의권을 넘겨주면 오히려 가격 카르텔을 형성해 원청기업을 압박할 수 있다”고 꼬집었다.

중소기업 간 대규모 분쟁 가능성을 우려하는 목소리도 크다. 개정안이 ‘대기업과 중소기업 간 납품관계’가 아닌 ‘원청업체와 하청업체 간 거래’를 대상으로 하고 있다는 점에서다.

공정거래위원회에 따르면 국내 원청업체의 75%는 중소기업이고 대기업은 25%에 불과하다. 하도급 거래의 3분의 2 이상이 대기업과 1차 협력사 간 관계가 아니라 2차 협력사와 3차 협력사 등 중소기업 간 거래라는 의미다.

이와 관련, 삼성전자는 1차 협력사만 1000곳, 2차 협력사는 4000곳에 달한다. 현대차도 1차 협력사 350곳, 2차 협력사 5600곳을 두고 있다. 3차와 4차 협력사 수는 헤아릴 수 없다.

신석훈 한국경제연구원 선임연구원은 “개정 법안이 발효되면 대기업과 1차 협력사 간 분쟁보다 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 3·4차 혹은 4·5차 협력사 간 납품단가 다툼이 급증할 것”이라고 지적했다.

이태명/정인설/김대훈 기자 chihiro@hankyung.com