정부, 양돈농가 사육 수 줄이기 온갖 노력도 허사…돼지값 폭락 속 1000만마리 돌파 '미스터리'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

인사이드 Story

1년새 125만마리 증가

농가 '母豚' 줄이기 주저…소비 촉진 운동도 '헛발'

1년새 125만마리 증가

농가 '母豚' 줄이기 주저…소비 촉진 운동도 '헛발'

○돼지 사육 마릿수 사상 최대

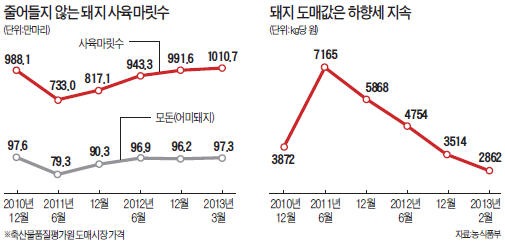

12일 통계청에 따르면 올해 1분기(3월1일 기준) 국내 사육 돼지 수는 1010만7000마리로 전년 동기보다 125만6000마리(14.2%) 급증했다. 전 분기보다도 1.9% 늘어나며 관련 통계를 낸 1983년 이후 최대치를 나타냈다. 2010년 4분기 988만마리를 기록한 사육 마릿수는 구제역 파동 직후인 이듬해 1분기 703만마리까지 급감했다. 살처분 여파로 공급이 줄고 가격이 뛰자 농가는 점차 사육 마릿수를 회복했다. 작년 2분기 900만마리를 웃돌기 시작한 뒤 증가 속도가 늘었다.

문제는 소비자도 농가도 달갑지 않은 심각한 공급 포화에 이르렀다는 점이다. 2011년 6월 7165원(㎏당)이던 돼지 도매가격은 올해 1월 3282원대로 반토막이 났다. 농가는 지난해 하반기부터 사료값도 못 건지는 경영적자에 직면하기 시작했다. 정부가 소비 촉진 운동을 벌였지만 불황 여파로 큰 효과를 얻기 어려웠다. 전문가들은 삼겹살에 집중된 소비문화도 바뀌어야 한다고 지적해왔다. 나머지 고기 부위는 인기가 없어 제값을 받기 어렵고, 저렴한 수입산 삼겹살이 국내산 가면을 쓴 채 유통되고 있는 점도 문제다.

○돼지 사육농의 ‘치킨게임’?

돼지 가격이 경영비 이하로 계속 떨어지자 지난해 양돈농가들은 스스로 ‘모돈(어미돼지) 감축 운동’을 벌였다. 공급을 줄여 가격 하락만이라도 막자는 취지였다. 하지만 어미돼지 수는 줄지 않았다. 2011년 4분기 90만3000마리였던 어미돼지 수는 지난해 4분기 96만2000마리로 급증한 데 이어 올 1분기 97만3000마리로 늘어났다. 대책이 먹히지 않자 지난 2월 농림축산식품부도 “어미돼지 수를 줄이지 않으면 사료구매자금 지원 사업 등에서 제외하겠다”며 힘을 보탰다.

애초부터 어미돼지 감축이 쉽지 않다는 지적도 있다. 김원태 농촌경제연구원 연구원은 “한 마리에 100만원 이상 하는 어미돼지는 생애 동안 최대 4번, 한번에 10~14마리씩 새끼를 낳는다”며 “어미돼지를 줄이면 가격이 오를 때 다시 매입해야 하기 때문에 농가 입장에서는 달갑지 않은 선택”이라고 설명했다. 자본력이 있는 일부 대형농가들을 중심으로 ‘치킨게임’이 벌어지고 있다는 지적도 있다. 한 생산농가는 “경영 적자로 손을 턴 중소 사육농가들의 물량이 대형농으로 가면서 물량이 줄지 않는다”며 “이들 대형 농가가 언젠가 가격이 바닥을 찍을 것이라는 기대감으로 ‘일단 버티고 보자’고 생각하는 게 문제”라고 말했다.

구제역 파동을 겪으면서 어미돼지의 생산성이 좋아진 것도 돼지 숫자 증가에 한몫했다. 작년까지 계속된 구제역 파동으로 돼지 축사를 소독하고 깨끗이 청소하면서 돼지들의 생육 환경이 좋아진 것이다.

농식품부의 감축 정책 효과는 연말에야 나올 전망이다. 어미돼지가 낳은 새끼돼지가 시장에 나오는 데까지 6~7개월 정도의 시차가 있기 때문이다. 더욱이 어미돼지 감축 역시 농가 자율에 맡기고 있는 상황이어서 효과를 볼 수 있을지 의문이다.

김우섭/김유미 기자 duter@hankyung.com