성화 꺼지면 빚잔치가 시작된다…스포츠 이벤트의 저주

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

커버스토리

지자체장 치적쌓기 욕심…경제효과 뻥튀기 일쑤

재정 파탄 부추기는 지원법

경제적 타당성 낮은 대회도 국회에서 정치논리로 통과

지자체장 치적쌓기 욕심…경제효과 뻥튀기 일쑤

재정 파탄 부추기는 지원법

경제적 타당성 낮은 대회도 국회에서 정치논리로 통과

국제 스포츠행사의 경제성적표는 의외로 참담하다. 화려한 축포 속에 개막되지만 대개 남는 것은 빚더미 재정과 쓸모가 없어진 시설물들이다. 1992년 스페인 바르셀로나 하계올림픽은 바르셀로나 시에 21억달러, 스페인 정부에 40억달러의 적자를 각각 안겼다. 1998년 동계올림픽을 치른 일본 나가노도 신축 경기장 때문에 올림픽 개최 10년 뒤에도 시민 1인당 356만엔의 부채를 떠안아야 했다.

그럼에도 세계 각국과 도시들은 여전히 경제적 효과를 부풀리며 국제 스포츠행사 유치에 여념이 없다. 한국도 마찬가지다. 선거를 염두에 둔 지방자치단체장들의 한건주의와 스포츠 이벤트에 열광하는 민심이 어우러져 불나방처럼 위험 속으로 뛰어든다. 급기야 최근에는 광주시가 정부 공문서를 위조해 행사 유치에 활용하는 파행까지 연출됐다.

이들은 지난해 관광공사가 국제 스포츠대회의 경제효과를 분석한 자료 따위에는 눈길을 주지 않는다. 의도적으로 외면한다. 개최 기간 관광수입이 얼마나 늘었는지를 계산한 자료다. 1990년 이후 국내에서 열린 7차례 국제 스포츠대회 중 관광수입 증가에 기여한 대회는 2개에 불과했다. 1999년 강원 동계아시안게임과 2011년 대구 세계육상선수권대회였다.

반면 1997년 무주 동계유니버시아드(-10.1%), 부산 동아시아대회(-6.4%), 한·일 월드컵(-12.0%), 2002년 부산 아시안게임(-6.0%), 2003년 대구 하계유니버시아드(-22.9%) 등은 오히려 관광수입이 전년 동월 대비 감소했다.

‘소문난 잔치’에 경제효과 없었다 … 지자체는 ‘빚더미’에

경제효과는커녕 경기 후 부채가 늘지 않으면 다행이다. 빚을 내 지은 신축 경기장이 애물단지로 전락하는 경우가 많기 때문이다. 신축을 위해 빌려 쓴 돈을 갚지도 못한 상태에서 유지비까지 추가로 들어간다면 빚은 계속 늘어날 수밖에 없다. 2002년 한·일 월드컵을 위해 신축한 10개 경기장 중 수입 대비 유지비를 따져 매년 적자를 기록하고 있는 경기장이 6개나 된다. 최근 4년 동안 대전ㆍ제주ㆍ전북 월드컵 경기장의 누적 적자는 각각 63억원, 33억원, 28억원에 달했다.

이런 상황을 뻔히 알면서도 대부분의 지자체들은 경제효과를 앞세웠다. ‘타당성 조사보고서’에는 어김없이 “지역산업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화에 기여할 것”이라는 표현이 들어가 있었다. 하지만 행사를 치르기도 전에 일부 지자체들은 파산을 걱정하고 있다.

전남도는 2006년에 유치해 2016년까지 총 7차례 열기로 한 F1자동차경주대회로 몸살을 앓고 있다. 현재까지 누적 적자만 1731억원이다. 당초 2860억원이던 예산도 5175억원으로 급증했다. 전남도의 재정자립도는 13.5%(2011년 기준)로 전국에서 가장 낮은 수준이어서 감당하기 쉽지 않은 수준이다.

세계수영선수권대회 유치과정에서 공문서 위조 파문을 일으킨 광주광역시도 상황은 비슷하다. 2015 하계유니버시아드와 세계수영선수권대회를 치르고 나면 시는 엄청난 부채를 짊어져야 한다. 재정자립도가 42%밖에 되지 않는 광주시가 유니버시아드에 투입해야 할 시비만 3770억원에 이른다. 하계유니버시아드 사업비가 당초 2811억원에서 8171억원으로 불어났기 때문이다. 평창동계올림픽을 치러야 하는 강원도의 알펜시아리조트 건설을 맡은 강원도개발공사 부채는 2007년 3525억원에서 2012년 8426억원으로 급증했다. 이자비용만 연간 436억원이다. 총 사업비 3조9411억원의 원주~강릉 철도건설사업까지 더해지면서 강원도의 재정을 뿌리째 흔들고 있다.

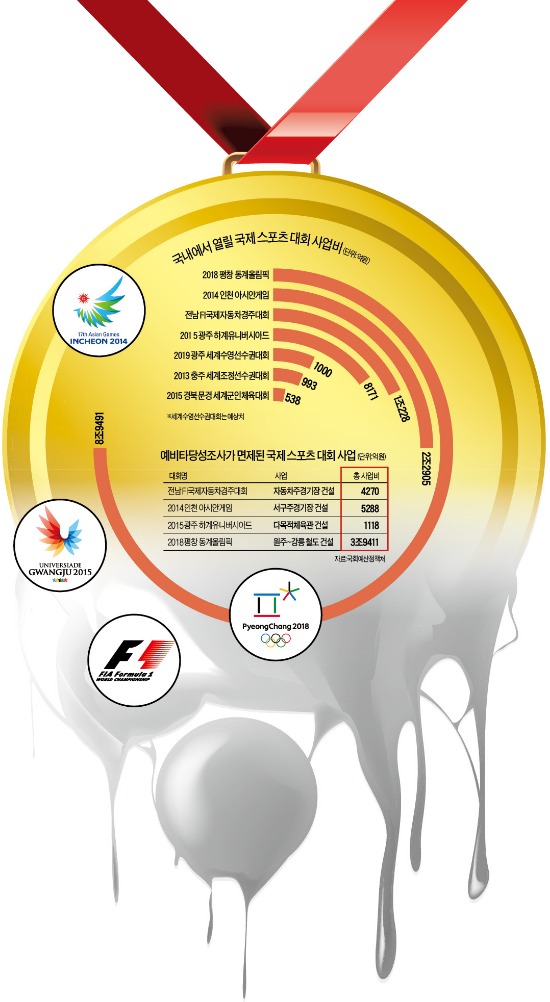

지자체들이 경제성이 떨어지는 각종 국제 스포츠대회를 계속 유치할 수 있는 것은 허술한 심사 과정 때문이다. 국제 스포츠행사를 개최하려면 문화체육관광부에 타당성 조사보고서를 제출하고 심사를 받아야 한다. 국제체육대회심사위원회는 지자체가 제출한 서류를 보고 유치 여부를 결정한다. 문제는 상당수 지자체가 총사업비를 심사 통과 이후 늘린다는 것이다. 2011년 감사원의 ‘지자체 국제 행사 감사 결과’ 보고서에 따르면 2008~2010년 지자체가 주최한 국제 행사 28개 중 22개의 사업비가 심의를 받을 때보다 늘었다. 문체부 관계자는 “앞으로 국내에서 열릴 국제 스포츠대회도 총사업비가 2~3배 늘어날 것으로 보인다”며 “심의 통과를 위해 사업비를 축소했다가 유치에 성공하면 비용을 늘리는 것이 관례에 가깝다”고 말했다.

유럽 재정위기의 진앙지인 그리스의 2004년 아테네올림픽도 사업비가 당초 9억달러에서 무려 90억달러로 수직상승했다. 이 가운데 70억달러를 국비로 충당했다. 이때 쌓인 공공부채가 재정위기의 한 요인으로 작용했다는 지적이다.

심사위원회를 통과한 뒤 기획재정부가 다시 한번 검토한다. 총사업비 50억원 이상이면 대외경제정책연구원(KIEP)에 의뢰해 자체 타당성 조사를 한다. 하지만 해당 행사가 법령에 의해 추진되면 타당성 조사에서 제외된다. 전남 F1국제자동차경주대회의 경주장, 인천 아시안게임의 주경기장, 광주 하계유니버시아드의 다목적체육관, 평창 동계올림픽의 알파인 경기장과 국도59호선 등이 지원법이나 특별법으로 타당성 조사를 면제받았다. 한길수 국회예산정책처 사업평가관은 “경제적 타당성이 매우 낮은 사회간접자본(SOC) 사업과 경기 후 방치될 가능성이 높은 경기장 신축이 가능한 것은 정치 논리에 의한 지원법 제정 때문”이라고 지적했다.

최근 정부와 새누리당은 뒤늦게 지자체가 총사업비 300억원 이상 국제 스포츠대회 유치를 시도할 경우 1년 전에 예비타당성 조사를 받도록 하고 해당 지방의회의 동의도 구하는 방안을 마련했지만 얼마나 효과가 있을지는 미지수다. 국회가 지원법을 만들면 만사휴의(萬事休矣)이기 때문이다.

김주완/서기열/남윤선 기자 kjwan@hankyung.com

!['美점령군'·'日패악질'이라더니…이재명 "애정 깊다" 무슨 일 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39038623.3.jpg)