뉴욕 증시, 5가지 '비이성적 과열'의 징후

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

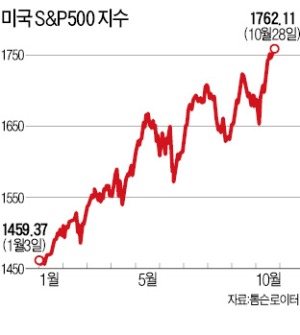

S&P500지수 과도한 상승·비관론자도 투자 주문

마켓워치는 28일(현지시간) 뉴욕 증시에서 S&P500지수가 사상 최고치인 1762.11을 기록한 데 대해 이같이 묘사했다. 마켓워치는 ‘시장의 호황이 보여주는 5가지 신호’란 제목의 칼럼을 통해 “1996년 12월 그린스펀 전 미국 중앙은행(Fed) 의장이 경고했던 주식시장의 ‘비이성적 과열’이 재연될 우려가 있다”고 보도했다.

첫 번째 신호는 “S&P500지수 상승폭이 지난 수십년간 평균에 비해 지나치게 높다”는 점이다. 마켓워치는 그 증거로 올해 노벨경제학상을 받은 로버트 실러 예일대 교수가 개발한 ‘계절조정 주가수익률(CAPE)’을 예로 들었다. CAPE는 물가상승률을 고려해 최근 10년간 S&P500지수의 평균 주가수익비율(PER)을 산출한 것이다. 실러 교수의 분석에 따르면 S&P500지수의 장기 평균 CAPE는 16배인데, 현재 CAPE는 24배다. 그린스펀이 비이성적 과열을 지적했던 1996년 12월 당시의 28배와 비슷한 수준이다.

마켓워치는 “증시 비관론자들이 낙관론을 들고 나온다”는 것을 두 번째 신호로 봤다. 특히 ‘닥터 둠’ 누리엘 루비니 뉴욕대 교수는 지난 9월 “이제 나를 ‘닥터 리얼리스트(realist·현실주의자)’라고 불러 달라”며 “미국을 비롯한 선진국 증시 투자 비중을 늘려야 한다”고 말했다.

마켓워치는 “비관론자들마저 증시에 몰리는 것은 증시가 꼭짓점에 다다랐다는 의미라는 투자자들 사이의 속설이 있다”고 설명했다.

마켓워치가 꼽은 세 번째 신호는 “누구도 채권 투자를 원치 않는다”는 것이다. 증시 상승폭이 워낙 크다 보니 상대적으로 투자자들에게 채권시장의 매력이 떨어졌기 때문이다. 채권 투자에서 주식 투자만큼 고수익을 기대하긴 어렵다는 생각이 투자자들 사이에 퍼져 있다고 마켓워치는 전했다.

또 상장사들이 증시 호황을 틈타 증자와 회사채 발행을 늘린다는 것을 네 번째 신호로, 단타매매 수익을 노리는 개인 투자자 급증을 마지막 다섯 번째 신호로 각각 짚었다.

이미아 기자 mia@hankyung.com