'철 지난' 대출규제…中企 두 번 울린다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

7년전 외화차입 과열때 도입

저리대출로 갈아탈 길 막아

저리대출로 갈아탈 길 막아

이후 환율이 한때 100엔당 1600원까지 오르고 금리도 연 8%대까지 치솟았다. 임 사장이 그동안 낸 이자만 12억원에 달했다. 지금은 여건이 나아졌으나 아직도 연 3.2%의 이자를 내고 있다. 그는 “현재 엔화 신규 대출은 금리가 연 2.1%인데 운영자금용으로 빌린 외화대출은 ‘갈아타기’를 할 수 없어 이자를 줄일 방법이 없다”고 하소연했다.

수도권에서 세 개 편의점을 운영하는 지모 사장은 2006년 연 2.4% 금리로 7100만엔을 빌렸다. 그는 “요즘은 연 7%대 이자를 내면서 만기를 연장하고 있다”며 “거래 은행에서 연장할 때마다 금리를 올려야겠다며 예금 적금 보험 상품에 가입하라는 압력을 가하고 있다”고 말했다. 당장 원금을 갚을 능력이 없는 그는 “은행 요구를 들어줄 수밖에 없는 상황”이라고 불만을 터뜨렸다.

글로벌 금융위기 때 기업들의 외화자금 차입을 제한하기 위해 만들었던 외화대출 규제가 중소기업과 소상공인들의 목을 죄고 있다.

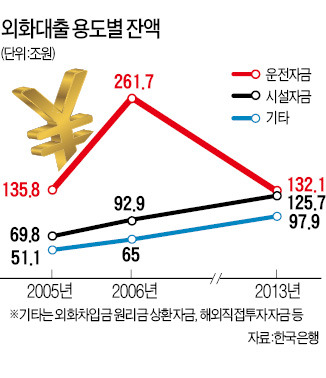

외화대출 규제는 글로벌 금융위기 직전인 2007년 8월 나왔다. 원화 가치가 오르면서 값싼 외화대출로 자금 수요가 몰리던 때다. 당시 외화대출 증가세는 폭발적이었다. 2005년 말 257조원이던 외화대출 잔액은 이듬해 420조원으로 163조원(63%) 늘었다.

엔화 대출이 특히 많이 증가했다. 연 2%대 이자에 환율 하락으로 추가 환차익까지 기대할 수 있었기 때문이다. 2006년 1년 동안 51조원 규모의 엔화가 풀렸다. 전체 외화대출 증가분의 31.4%였다.

"은행, 만기 연장 때마다 금리인상·꺾기 요구"

경고등이 울리자 한국은행은 2007년 8월 ‘외국환거래업무 취급 세칙’을 고쳤다. 해외 투자, 수출입대금 지급 등 실수요 목적이나 시설 투자 목적을 제외한 모든 외화대출 신규 취급을 금지했다. 다만 기존 대출은 상환 능력이 없는 기업들의 자금 사정을 고려해 만기 연장만 허용했다.

문제는 만기 연장만 허용하다 보니 기존 대출을 보다 유리한 조건의 대출로 바꾸는 갈아타기도 불가능해졌다는 점이다. 더 좋은 조건을 제시하는 은행으로 옮겨갈 수 없다는 얘기다. 수도권에서 전자부품업체를 운영하는 최모 사장은 “갈아타기를 할 수 없으니 은행에 꼬박꼬박 이자를 내면서도 ‘을’이 될 수밖에 없다”고 말했다.

다른 통화로 바꾸는 외화부채 포트폴리오 재조정도 불가능하다. 예컨대 통화 가치 하락을 핵심으로 한 일본의 경제정책(아베노믹스)으로 엔화 약세가 예상되는 만큼 달러 대출을 엔화 대출로 바꿔타고 싶어도 그럴 수가 없다.

지난해 말 현재 외화대출 잔액은 356조원으로 피크였던 2007년 6월의 440조원에 비해 19.3%(85조원) 줄었다. 문제가 됐던 엔화 대출 잔액도 141조원에서 86조원으로 39%(55조원) 감소했다. 운영자금 용도로 쓴 대출 잔액도 247조원에서 132조원으로 절반 가까이 떨어졌다. 환율 변동으로 인한 위험 부담이 그만큼 줄었다는 얘기다.

구본성 금융연구원 선임연구위원은 “외환 건전성 차원의 규제도 필요하지만 이로 인한 부작용은 별개의 차원에서 개선 여부를 검토할 필요가 있다”고 말했다.

박병걸 한국은행 국제총괄팀 과장은 “원화 수요는 원화로 대출받아 해결하도록 유도하는 것이 원칙”이라며 “규제로 인한 불편이 있는지 살펴보겠다”고 말했다.

박수진/김유미/주용석 기자 psj@hankyung.com