태안 5.1 지진에 서울도 '흔들'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

인사이드 스토리 - 수상쩍은 한반도 지각

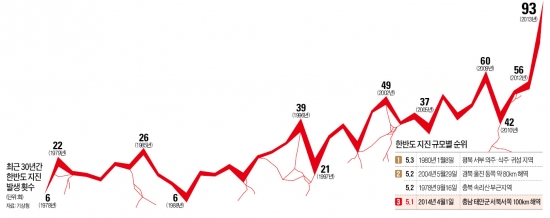

2000년 후 발생 빈번…2013년 93회 '역대 최다'

서울 내진설계 20%…6 이상땐 도시기능 마비

2000년 후 발생 빈번…2013년 93회 '역대 최다'

서울 내진설계 20%…6 이상땐 도시기능 마비

기상청에 따르면 이날 오전 4시48분께 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100㎞ 해역에서 규모 5.1의 지진이 발생했다. 이어 오전 9시25분께도 같은 곳에서 규모 2.3의 지진이 이어졌다. 규모 5.0의 지진은 부실하게 지어진 건물에 심한 손상을 줄 수 있다. 이번 지진에 따른 인적·물적 피해는 없었지만 서울 등 수도권에서도 진동을 느낄 수 있었다.

주목할 점은 2000년 이후 발생 횟수가 가파르게 증가하고 있다는 것이다. 2011년 3월 일본을 강타한 도호쿠 대지진의 영향으로 한반도 지각 운동이 활발해졌다는 분석도 나온다. 홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수는 “일본 대지진으로 한반도 지각도 동쪽으로 25㎝ 움직이는 등 불안정한 상황”이라고 설명했다.

지헌철 한국지질자원연구원 지진연구센터장은 “규모 5 정도의 지진이 발생하면 인근에 무조건 활성단층이 있다고 봐야 한다”고 지적했다. 활성단층은 활발한 지각 이동으로 땅이 갈라지는 곳으로, 지진이 자주 발생하는 지점이다.

기상청과 학계에선 앞으로 백령도를 비롯한 한반도에서 규모 6.0 이상의 지진이 찾아올 가능성이 있다고 보고 있다. 홍 교수는 “최근 빈번히 발생하는 지진은 강도 6짜리 지진이 발생할 수 있다는 걸 암시한다”고 말했다.

기상청은 서울 등 대도시에서 규모 6.0 정도의 지진이 발생하면 도시 기능이 마비될 것으로 보고 있다. 지진 발생이 잦은 일본에선 규모 6.0 정도면 거의 피해가 없지만 내진설계가 갖춰지지 않은 국내 대도시는 사정이 다르다. 서울시에 따르면 지난해 10월 기준으로 서울시 내진 대상 건축물 27만3636개 중 내진설계가 적용된 건축물은 6만685개(22.2%)에 불과하다. 초·중·고교 건물의 내진율은 23.9%에 그쳐 공공업무시설(57.6%)과 고가도로 (67.4%)에 비해 지진에 취약하다.

그럼에도 아직까지 국내 기술 수준으로는 지진 발생 원인 파악 및 예측을 하기 어려운 상황이다. 이진한 고려대 지구환경학과 교수는 “1990년대 말에야 지진 조사를 본격적으로 시작했기 때문에 관련 연구나 데이터가 턱없이 부족하다”며 “경험 있는 연구자를 하루빨리 양성해야 한다”고 지적했다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com