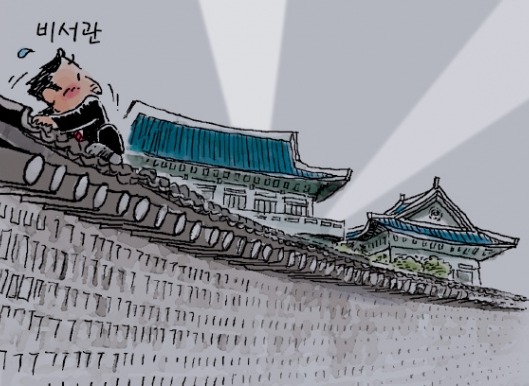

'2無 인사'에 맥빠진 靑 비서관들

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

인사이드 스토리

고된 업무·'쥐꼬리' 활동비 참아왔는데…

출세코스 옛말…22명 중 차관 승진 1명뿐

정치권 출신은 직급 강등에 월급도 깎여

고된 업무·'쥐꼬리' 활동비 참아왔는데…

출세코스 옛말…22명 중 차관 승진 1명뿐

정치권 출신은 직급 강등에 월급도 깎여

2기 내각 출범에 맞춰 청와대도 요즘 내부 인사 수요가 많다. 각 부처에서 파견 나온 비서관이나 행정관들의 교체 인사는 물론 각 수석실끼리 내부 ‘교환’도 한창이다. 새 정부 들어 처음 있는 대규모 인사인 만큼 기대도 크다. 하지만 비서실 인사를 두고 ‘2무(無)’란 말이 나온다. 외부 이동이 없고, 승진도 없다는 것이다.

○‘늘공’, 부처 금의환향은 옛말

과거 정부 청와대에서는 집권 1년이 지나면 부처에서 파견 나온 ‘늘공’(늘 공무원의 약칭)들은 한두 단계 승진해 ‘금의환향’하는 게 관례였다. 이명박 정부 때 청와대에 근무했던 한 관료는 “집권 2년차에는 비서관이나 행정관들을 각 부처로 내려보내 국정철학을 전파하는 일종의 전위부대로 활용했다”며 “동시에 실행력을 가질 수 있도록 대부분 직급도 한두 단계 승진시켰던 만큼 청와대 근무가 일종의 최고 경력관리 코스로 여겨졌다”고 말했다.

예컨대 1급 비서관으로 파견 나온 고위 공무원들은 특별한 결격사유가 없는 한 대부분 소속 부처 차관급으로 영전해 나갔다. 하지만 이 정부 들어 부처에서 청와대로 파견된 1급 비서관 22명 중 차관급으로 복귀한 경우는 딱 한 명이었다. 김경식 전 국토교통비서관이 국토부 1차관으로 승진한 것이 유일했다.

조만간 있을 차관급 인사에서도 청와대 비서관들은 대부분 ‘물’을 먹을 것이라는 게 내부 기류다. 2기 내각에 정치인과 법조인, 교수 등이 기용되면서 차관에서 장관 승진 인사가 이뤄지지 않아 비어 있는 차관 자리도 없기 때문이다. ‘늘공’ 비서관이 몰려 있는 국정기획수석실, 경제수석실, 미래전략수석실 등이 대표적이다.

부처로 따지면 국·과장급에 해당하는 행정관들도 마찬가지다. 과거 같으면 청와대에 근무하려는 수요가 넘쳐났지만 지금은 ‘대타’를 찾기 힘들어 나가기도 쉽지 않다. 업무 강도가 센 데다 언행을 극도로 조심해야 하는 보안 스트레스만 심할 뿐 승진 혜택도 없기 때문이다.

○강등당하고 사비도 털어쓰고

당에서 파견 나온 ‘어공’(어쩌다 공무원의 약칭)들도 마찬가지다. 대부분 대선 캠프에서 일했던 국회의원 보좌관이나 당료 출신이지만 청와대에 파견되면서 오히려 직급을 한 단계씩 강등당한 사례가 많았다. 출범 초기에 “청와대 근무자에게만 페이버(특혜)를 줘서는 안 된다”는 윗선의 지시에 따른 것이다. 보좌관 출신 한 행정관은 “1년간 일하면서 위로부터 가장 많이 듣는 말이 ‘다음 자리’를 노리면 안 된다는 것이었다”며 “과거에는 1~2년 일하면 공공기관 등으로 옮기곤 했다는데 이는 꿈도 꾸지 않는다. 빨리 원래 있던 곳으로 돌아가기나 했으면 한다”고 했다.

어공들은 당과 직급 체계가 다른 탓에 대부분 월급이 깎였다. 여기에다 업무활동비도 지난 정부 청와대에 비해 20% 이상 삭감되면서 업무 관련 회의 등으로 외부 인사들을 자주 만나야 하는 비서관급 이상은 사비까지 털어야 하는 일이 적지 않다고 한다. 한 관계자는 “보통 비서관이 한 달에 쓸 수 있는 활동비는 100만~120만원가량인데, 이 정도면 월초에 다 소진돼 중순부터는 사비를 쓴다”고 전했다. 그러다 보니 청와대에 근무하려면 ‘몸 바치고, 돈도 바쳐야 한다’는 우스갯소리가 나온다.

정종태/도병욱 기자 jtchung@hankyung.com