임원 일괄 사표 제출한 울산 현대중공업…"회사 경영진 잘못 인정했는데 노조 강성투쟁으로 뭘 얻겠나"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

현장 리포트

파업 찬반투표 조합원들 사이 노사 상생 분위기 감지

"회사 위기감에 손님 확 줄어"…울산 지역 상권도 울상

파업 찬반투표 조합원들 사이 노사 상생 분위기 감지

"회사 위기감에 손님 확 줄어"…울산 지역 상권도 울상

울산 동구 전하동 현대중공업 맞은편에서 횟집을 하는 김동식 사장(72)은 13일 “지난 30여년 동안 현대중공업 덕분에 불황 한번 겪지 않았는데 올해는 손님이 확 줄었다”며 이같이 말했다. 해마다 이맘때면 1인당 800만~1000만원의 격려금(타결 일시금)을 받은 현대중공업 근로자들이 지갑을 열면서 매출이 올랐는데, 노사 갈등으로 올해는 침체된 분위기가 이어지고 있다는 것이다.

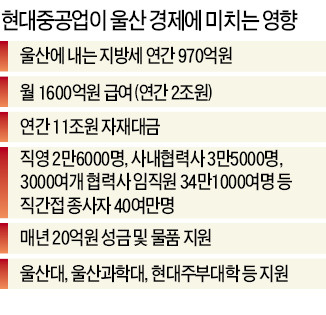

울산상공회의소에 따르면 현대중공업이 울산 경제에 미치는 영향은 절대적이다. 회사 근로자 2만6000여명에 사내협력사 3만5000여명 등 6만1000여명이 근무하고 있다. 여기에 3000여개 협력사를 포함하면 총 40여만명(울산 전체 인구 110만명)이 현대중공업과 관계가 있다. 현대중공업이 삐걱대면 울산 경제 전체가 흔들릴 수밖에 없는 이유다.

이날 현대중공업 본사 사업장은 19호 태풍 봉퐁의 간접 영향까지 받아 거센 비바람이 휘몰아치면서 위기감이 한층 고조된 분위기였다.

지난 6월 회사가 임원진 급여를 10~30% 자진 반납하기로 결의할 때만 해도 “설마 세계 조선 1위인 현대중공업이 망하겠느냐”며 강성 집행부의 파업 방침에 동조했던 일반 근로자들도 동요하는 분위기가 역력했다.

건조2부의 김모씨(55)는 “1990년대 노조의 골리앗 투쟁을 통해 우리가 얻은 게 과연 뭔지 묻고 싶다”며 “회사 경영진이 경영 잘못을 인정하고 살을 도려내는 혁신의지를 분명히 한 만큼 우리도 어려움을 극복하는 데 동참해야 한다”고 말했다.

엔진조립부에서 일하는 정모씨(43)는 “회사가 이렇게 어렵다고 하는데 노조가 막무가내식으로 현대차 수준으로 임금을 올려 달라고 하는 건 무리”라며 “일단 노사가 협상테이블에 앉아 당면한 위기 극복 방안을 찾는 게 바람직하다고 본다”고 말했다.

사내외로 위기 의식이 급속히 확산되면서 불과 1주일 전만 해도 회사 경영진에 눈길도 주지 않으며 반감을 드러냈던 일반 조합원들 사이에선 회사부터 우선 살려야 한다는 노사 상생 분위기가 감지되고 있다.

하지만 노조 집행부는 여전히 강성 기조에서 벗어날 기미를 보이지 않고 있다. 노조는 지난달 23일부터 전체 조합원 1만8000여명을 대상으로 파업 찬반투표에 들어간 뒤 “회사가 조합원들의 투표를 방해하는 등 부당하게 개입하고 있다”며 투표 마감시한을 무기한 연기하며 회사 측과 갈등을 빚고 있다. 이 같은 노조의 강성기조 방침에 동구 주민들은 “2012년 초 35만원이던 주식이 11만원대로 3분의 1 토막이 났는데 노조가 왜 이렇게 무리하게 파업을 하려는지 모르겠다”며 “파업을 통해 임금과 성과금을 더 챙기면 회사가 망해도 괜찮은 것이냐”고 질타했다.

김철 울산상의 회장은 “2002년 스웨덴의 항구도시 말뫼에 있던 조선업체 코쿰스의 골리앗 크레인이 1달러에 울산 현대중공업에 인수될 때 스웨덴 언론은 ‘말뫼가 울었다’는 제목의 기사를 내보내며 위기를 사전에 막지 못한 것을 통탄했다”며 “현대중공업 노사가 이런 말뫼의 눈물을 울산시민에게 안겨줘선 안 될 것”이라고 강조했다.

울산=하인식 기자 hais@hankyung.com

![[속보] '허위광고·100억대 배임' 홍원식 前 남양유업 회장 구속](https://img.hankyung.com/photo/202411/02.22579247.3.jpg)