"쇳덩이 부수고 깨는 파쇄공…격정적인 현대사와 닮았죠"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

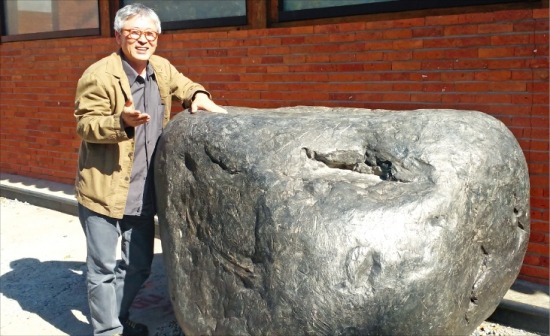

조각가 정현 씨 학고재갤러리 개인전

파쇄공의 몸은 닳는다. 한 번, 두 번, 수십 번, 수백 번 땅으로 떨어질 때마다 뭉개지고 패이고 눌린다. 10년쯤 지나면 파쇄공의 무게는 8t으로 줄어든다. 거죽에는 그간의 고난이 고스란히 묻어 있다. 정씨는 5년 전 포항제철소에서 파쇄공을 처음 보고 작품을 구상했다. 최근 학고재갤러리에서 만난 그는 “파쇄공을 보며 ‘잘 겪은 시련은 아름답다는 것을 느꼈다’”며 “파쇄공이 닳는 과정에는 대한민국 현대사의 시련과 견딤이 담겨 있다”고 설명했다.

지난 15일부터 다음달 9일까지 학고재갤러리 본관에서 정씨의 17번째 개인전이 열린다. 파쇄공을 포함해 조각 7점과 드로잉 70점이 전시된다. 이번 전시의 주는 작가의 응축된 감정을 풀어낸 드로잉이다. 그에게 드로잉은 한 해 동안 500여장을 그릴 만큼 중요한 작업이다. 소설가가 생각과 감정을 일기장에 기록하듯 그는 솟구치는 감정을 캔버스 위에 풀어냈다. 이번 전시에는 그중 신작 70점을 추렸다. 그는 “드로잉은 모든 작업의 기초이자 내 생명력을 드러내는 수단”이라며 “내 신경선을 툭 화폭에 던지다보면 내 몸의 다양한 것을 끄집어낼 수 있다”고 말했다. 이어 “어느 날은 드로잉 하나만 그리고 기운이 소진된 적도 있다”고 했다.

정씨의 드로잉 작품에는 나무, 풀, 사람 등이 담겼다. 형상보다 눈길을 잡아끄는 것은 그림의 기운이다. 단순해 보이는 작업 속에 원시적인 에너지가 가득하다. (02)720-1524~6

김인선 기자 inddo@hankyung.com