논문 안 쓴 중앙대 교수 징계취소 '파문'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

교육부 "연구 실적만 봐선 안돼" 사실상 면죄부

교수사회 개혁 움직임 제동…중앙대, 행정소송 검토

교수사회 개혁 움직임 제동…중앙대, 행정소송 검토

▶본지 8월13일자 A27면 참조

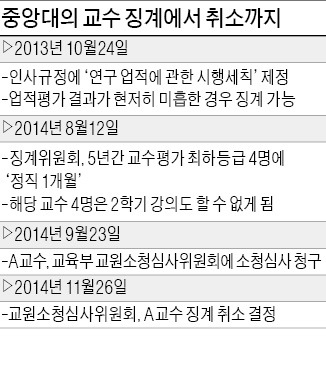

교원소청심사위는 지난달 26일 회의를 열고 중앙대가 A교수에게 내린 정직 1개월의 징계 처분은 부당하다며 ‘취소’ 결정을 했다. 교원소청심사위가 교수 평가에 따른 징계 건을 다룬 것은 이번이 처음이다. 앞서 A교수는 5년 연속 논문 실적이 없어 교수 평가에서 최하 등급을 받아 징계를 당하자 소청심사를 제기했다.

징계 취소 결정과 관련해 교원소청심사위는 A교수가 5년간 논문을 제출하지 않은 사실이 학교 측이 징계 이유로 든 ‘지속적 업무 태만’에 해당한다고 보기 어렵다고 판단했다. 한 관계자는 “업무 태만 여부를 따지려면 연구실적뿐만 아니라 교육·사회봉사 측면도 종합적으로 고려해야 한다는 취지”라고 설명했다.

이 같은 결정은 A교수의 주장을 대부분 받아들인 것이다. A교수는 본지와의 통화에서 “평소 학회 발표 등 나름의 연구 활동을 해왔는데, 단순히 논문 실적만을 잣대로 연구 태만 여부를 평가하는 것은 부당하다”며 “논문을 쓴다며 표절에 가까운 ‘쓰레기 논문’을 생산하는 교수도 많다”고 했다.

교원소청심사위는 또 중앙대가 지난해 10월 제정한 ‘연구 업적에 관한 시행세칙’을 2009년부터 소급 적용한 것도 신뢰보호와 예측가능성의 원칙에 반한다고 지적했다. 앞서 중앙대는 지난해 10월 ‘연구 업적에 관한 시행세칙’을 제정해 교수평가에 따른 징계를 명문화했다. 단과대학별로 연간 최소 연구 기준을 채우지 못한 교수는 최저등급(C등급)을 받고 누적 횟수에 따라 징계할 수 있도록 한 것이다.

중앙대는 징계 취소 결정에 대해 오는 11일 결정문을 받는 대로 행정소송 제기 여부를 검토하겠다고 밝혔다. 교원지위향상을위한특별법에 따르면 대학 측이 소청심사 결정에 불복하려면 결정서를 받은 날로부터 90일 이내에 교원소청심사위를 피고로 행정소송을 제기해야 한다.

중앙대 관계자는 “교육뿐만 아니라 연구도 교수의 본분인 만큼 이를 소홀히 하는 경우 사립학교법을 준용한 교원인사규정상 업무 태만에 해당한다”며 “이미 수년 전부터 연구 실적 부진에 따르는 불이익 사항을 해당 교수에게 충분히 통지했다”고 말했다.

대학가에선 교육부가 교수의 연구 태만에 사실상 면죄부를 준 게 아니냐는 지적도 적지 않다. 일부 대학에서는 지난 8월 중앙대의 징계 사실이 알려진 후 교수들의 논문실적 통계를 만드는 등 교수평가에서 연구실적이 차지하는 비중을 확대하려는 움직임이 나타났다.

한 대학 관계자는 “지금까지 교수의 연구 활동 부진에 책임을 묻지 않던 관례를 재확인시켜 준 것”이라며 “앞으로 대학들이 연구에 태만한 교수를 어떻게 제재할 수 있을지 걱정”이라고 말했다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com