대·중소기업 손발 묶은 MRO 규제…외국계 기업 진출만 늘어

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

MRO 규제완화 미룬 동반위

年內 대·중소기업간 '相生' 합의 못하면

동반위, 대기업 영업 제한 가이드라인 유지

年內 대·중소기업간 '相生' 합의 못하면

동반위, 대기업 영업 제한 가이드라인 유지

하지만 앞길은 험난하다. 새로운 상생방안이 나올 때까지 대기업의 신규 영업 범위를 제한하는 기존의 MRO 가이드라인을 그대로 두고, 올해 말까지 원만한 합의안이 나오지 않으면 현행 가이드라인을 유지하기로 했기 때문이다. 대기업들은 바뀐 게 하나도 없어 ‘무늬만 상생협약’이라고 비판하고 있다.

◆“말로만 상생협약”

MRO 규제를 받지 않는 중견기업을 어떻게 해야 할지도 과제다. 매출 규모로 보면 사실상 대기업인 아이마켓코리아(IMK)가 여기에 해당한다. 2011년 삼성에서 인터파크로 매각된 뒤 MRO 가이드라인 대상에서 빠져 계속 성장했다. 2011년 1조5000억원대였던 매출은 지난해 2조5000억원에 육박했다. 코오롱이 지난 2월 광동제약에 매각해 MRO 대기업에서 중견기업으로 바뀐 KeP도 규제 대상에서 제외된다.

대기업의 영업 범위를 제한하는 MRO 규제 내용을 그대로 둔 채 이름만 상생협약으로 바꾸더라도 여전히 중소 제조업체들의 거래 선택권이 박탈되는 것도 문제라는 지적이 나온다. 현재 매출 3000억원이 안 되는 회사는 대기업 MRO 회사와 거래할 수 없다. 이 선이 2000억원으로 낮아지더라도 대다수 기업은 여전히 대기업의 서비스를 이용할 수 없기 때문이다.

◆외국계 반사이익 그대로

동반위는 2011년 국내 MRO 중소기업을 보호하기 위해 MRO 대기업의 신규 영업 범위를 제한하는 가이드라인을 제정했다. MRO 대기업 내부거래 비중이 30% 이상이면 계열사와 연 매출이 3000억원 이상인 기업만 상대로 영업할 수 있도록 했다. 내부거래 비중이 30% 미만이면 계열사와 연 매출이 1500억원 이상인 중견기업만 거래할 수 있게 했다.

이로 인해 MRO 대기업들은 신규 영업과 재계약에서 제약을 받아 큰 타격을 봤다. 사실상 국내 사업을 하기 힘들어지자 회사를 매각하거나 정리했다. 2011년 삼성에 이어 한화와 신세계 등이 외부 MRO 사업에서 손을 뗐다. 웅진은 2013년 4월 MRO 사업을 정리했고 현대중공업도 작년 1월 외부 MRO 사업에서 철수했다.

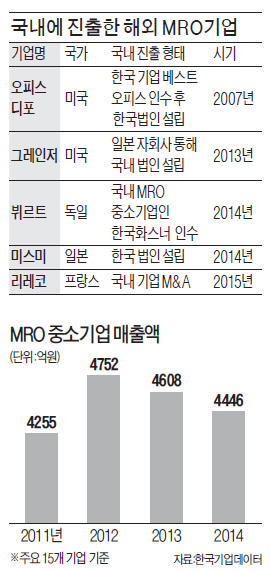

대기업의 손발이 묶이자 외국계 MRO 기업들이 국내에 속속 진출했다. 지난해 일본의 미스미와 독일 뷔르트가 한국 시장에 들어온 데 이어 지난 1월엔 프랑스 리레코가 MRO 기업인 큐브릿지 인수전에 뛰어들었다. 중견기업에 외국계 기업까지 MRO 시장을 파고들면서 당초 MRO 규제 도입 취지와 반대로 중소기업들이 타격을 입었다. 국내 주요 15개 MRO 중소기업 매출은 2012년 4752억원에서 지난해 4446억원으로 감소했다.

유환익 전국경제인연합회 산업본부장은 “MRO 가이드라인으로 중견기업과 외국계 기업만 반사이익을 얻고 대기업과 중소기업은 피해를 보고 있다”며 “모든 영업 규제를 풀어 시장을 키울 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 말했다.

■ MRO

소모성자재구매대행. 기업의 제품 생산과 직접 관련된 원자재를 제외한 복사지 필기구 공구 등 소모성자재의 구매대행. maintenance(유지), repair(보수), operation(운영)의 머리글자에서 딴 용어다.

정인설 기자 surisuri@hankyung.com