규제 완화 국회서 손 놓은 사이…日로 넘어간 '바이오 주도권'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

일본서 임상시험하는 바이오기업

세계 바이오기업 日 '러시'

日 파격 규제완화…국가차원 바이오산업 육성

사실상 임상 1상만 통과해도 유전자 新藥 허가

세계 바이오기업 日 '러시'

日 파격 규제완화…국가차원 바이오산업 육성

사실상 임상 1상만 통과해도 유전자 新藥 허가

일본은 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등 첨단 바이오 의약품에 한해 사실상 임상시험 1상만 통과해도 신약 판매 허가를 내주도록 허용했다.

◆‘바이오 허브’로 떠오르는 일본

치료제를 개발할 때 사람을 대상으로 보통 세 차례 임상시험을 거친다. 임상 1상에서는 약의 부작용이 없는지 검증하는 안전성을 주로 평가한다. 이후 임상 2·3상을 통해 안전성과 함께 효능(유효성)을 검증한다. 임상 3상 시험까지 마친 뒤 신약 판매 허가까지 10년가량 걸리는 것도 이런 과정 때문이다.

비용도 수백억원대에 이른다. 하지만 일본 정부의 파격적인 규제 완화 덕분에 바이오 기업들은 치료제 개발 기간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있게 된 셈이다.

플러리스템, 리뉴론 등 세계적인 줄기세포 치료제 업체들이 앞다퉈 일본행을 택하고 있다. 메디포스트, 파미셀 등 국내 바이오 업체들도 일본 임상시험 준비를 서두르고 있다. 메디포스트 관계자는 “보험 적용이 어려운 국내와 달리 일본은 줄기세포 치료제 허가를 받으면 곧바로 보험 혜택을 주는 데다 수요가 집중되는 노인 인구도 많아 전략적으로 중요한 시장”이라고 말했다.

일본 정부가 바이오 분야 규제 완화에 적극적으로 나선 이유는 기초 연구 수준은 높지만 실용화에 뒤처져 있다는 위기의식 때문이다. 일본은 세계에서 처음으로 피부 등에서 추출한 체세포에 특정 유전자를 주입해 유도만능줄기세포(iPS)를 만들었다. 하지만 상용화된 줄기세포 치료제는 아직까지 한 제품도 없다. 세계에서 시판된 줄기세포 치료제 6개 중 4개는 한국 기업이 개발한 것이다. 서정선 한국바이오협회 회장(마크로젠 회장)은 “한국은 2000년대 초반 바이오 벤처 창업 열풍 이후 사업화에 성공한 기업들이 속속 나오고 있다”며 “일본은 기초 연구에 몰두해 바이오 벤처기업 창업 사례가 거의 없는 상황”이라고 설명했다.

◆국내 기업은 국회만 바라봐

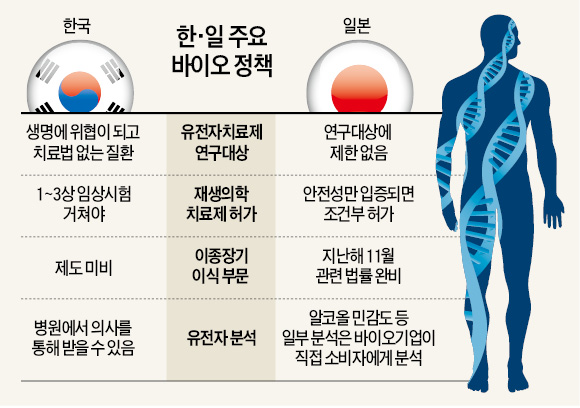

적극적인 바이오산업 육성 정책을 시행하는 일본과 달리 한국은 지원은커녕 대표적인 규제로 꼽히는 법조차 손을 못 대고 있다. 생명윤리법이 대표적이다. 국내에서는 생명윤리법에 따라 ‘생명에 위협이 되고 치료법이 없는 경우’에만 유전자 치료 연구를 허용할 정도로 규제가 엄격하다.

미국과 유럽에선 대부분 유전자 치료제 개발이 가능하다. 일본은 올해 초 유전자 치료의 연구 범위를 제한한 규제마저 풀었다. 유전자 치료 허용 범위를 국제 기준에 맞게 개정해야 한다는 목소리가 높아지고 있지만 주무 부처인 보건복지부는 적극적인 의지를 보이지 않고 있다.

돼지 등 다른 동물의 장기를 사람에게 이식하는 ‘이종(異種)장기 이식’ 등과 같은 첨단바이오 기술은 아예 제도 자체가 없다. 2011년 복지부 주도로 제도 추진을 위한 태스크포스(TF)팀을 만들어 놓고도 부처 간 이견을 이유로 손을 놓고 있다. 일본은 지난해 말 이종장기 이식에 관한 법률을 제정하는 등 이 분야에서도 발 빠르게 움직이고 있다.

내년에 돼지 각막 이식 임상시험을 준비하고 있는 서울대 바이오이종장기개발사업단은 발만 동동 구르고 있다. 박정규 단장(서울대 의대 미생물학실 교수)은 “한국보다 관련 기술이 뒤처졌다고 판단한 일본은 제도적으로 산업을 지원하는 데 우리는 관련 제도가 없어 어떻게 임상시험을 해야 할지 걱정이 된다”고 하소연했다.

조미현 기자 mwise@hankyung.com