저성과자 해고 '잡음' 줄이려면 다면·절대평가 도입을

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

Let's Master - 노동개혁 대응법 (2) 일반해고

공정한 평가방식 있을 때 일반해고 정당성 확보

피드백·개선 기회 부여 등 저성과자 역량개발에도 힘써야

공정한 평가방식 있을 때 일반해고 정당성 확보

피드백·개선 기회 부여 등 저성과자 역량개발에도 힘써야

노동법상 해고는 근로자의 잘못을 이유로 하는 ‘징계해고’, 회사 경영상의 어려움을 이유로 하는 ‘경영상 해고’(흔히 정리해고라고 함), 근로자의 신체장애나 저(低)성과 등을 이유로 하는 ‘일반해고’(보통해고, 통상해고라고도 함)로 구분된다.

이 중에서 특히 ‘일반해고’가 문제가 되는 것은 현행 근로기준법에서 경영상 해고를 제외한 해고제한에 대해 ‘사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고·휴직·정직·전직·감봉 그 밖의 징벌을 하지 못한다’고만 명시하고 있어 일반해고의 정당한 사유를 분명하게 제시하고 있지 않기 때문이다. 이렇다보니 기업에서는 저성과 등을 이유로 해고하면서도 해고 사유를 저성과로만 적시하지 않고 근무성적이나 근태불량 등을 추가해 ‘징계해고’로 처리하는 것이 일반적이다.

# 해고 유형 중 일반해고가 가장 예민

첫째, 당연한 이야기지만 잘 뽑아야 한다. 채용하고 나서부터가 아니라 채용할 때부터 우수인재를 골라야 한다는 것이다.

둘째, 근거규정이 필요하다. 취업규칙이나 단체협약 등에 저성과가 해고사유의 하나로 규정돼 있지 않다면 이를 해고사유로 추가하거나 최소한 ‘그 밖의 사유로서 사회통념상 근로관계를 유지하기 어려운 경우’라는 표현이 들어 있어야 한다. 취업규칙에 저성과를 이유로 한 해고사유가 추가되는 경우 근로조건의 불이익 변경으로 보아 근로자 과반수 동의가 필요하다.

셋째, 평가기준이 공정해야 한다. 근로자의 근무형태, 업무특성과 난이도 등에 근거하지 않은 평가기준이라면 그 기준이 아무리 구체적이어도 의미가 없다. 그리고 상대평가가 아닌 절대평가 방식이어야 한다. 법원은 인사고과에서 4회 연속 최하위 등급을 받았다고 해서 이 근로자의 업무능력이 현저히 떨어진다고 볼 수 없으므로 근로자에 대한 해고는 무효라고 했는데, 그 이유가 바로 상대평가방식에 의한 결과라는 것이었다.

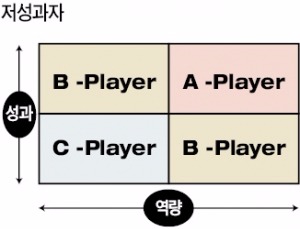

평가와 관련해 최근 평가의 공정성이 문제가 되고 있다. “내가 왜 C, D냐?”는 것으로, 과거에 볼 수 없는 일들이다. 평가요소가 아무리 합리적으로 정해졌다 하더라도 평가자가 공정한 평가를 하지 않는다면 평가 결과의 신뢰도는 땅에 떨어진다. 따라서 평가오류를 방지할 수 있는 대책이 필요하다. 예를 들어 총점을 기재하지 않고 세부평가항목 점수만 기재하게 하거나, 성과평가위원회를 통해 검증하거나, 평가등급에 대한 이유를 기재하는 등의 방법을 활용할 수 있다. 저성과자를 ‘역량과 성과’가 아니라 ‘태도와 관계’를 기준으로 선정하는 관행에서는 특히 그렇다.

# 평가자가 다수일수록 객관성 높아

다섯째, 평가 결과에 대한 피드백이 있어야 한다. 많은 기업이 결과(등급)만 통지하고 피드백을 소홀히 하는데, 결과에 대한 이유를 설명하고 앞으로의 개선방안을 제시해주는 것이 평가의 정당성을 확보하는 데 유리하다.

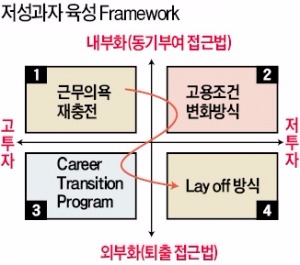

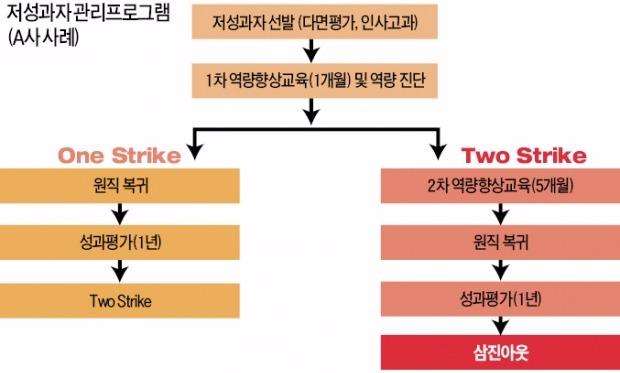

여섯째, 개선 기회를 부여해야 한다. 개선 기회 부여는 저성과자 선정이 단지 퇴출을 의도로 하는 것이 아니라 역량 개발을 목적으로 한다는 것을 보여주는 것이다. 역량 개발을 위해서는 재교육, 배치전환, 역량 개선 프로그램, 코칭과 멘토링 등을 활용할 수 있다.(그림2, 3)

마지막으로 해고보다는 권고사직으로 하자. 회사 입장에서 정당한 사유를 갖춰 해고했다 하더라도 어쨌든 ‘해고’는 사후분쟁을 남겨놓는 것이며, 더군다나 ‘일반해고’는 그 기준이 명확하지 않은 관계로 다른 해고보다 다툼의 가능성이 더 높다.

따라서 해고하기 전 근로자가 스스로 판단해 결정할 수 있도록 권고사직이나 희망퇴직 등의 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

최영우 < 고용노동연수원 교수 >