'3대 물정책' 실종…내년 '가뭄 재앙' 온다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

·막히고… 댐 건설 환경단체가 번번이 반대

·새고…상수도관 낡아 수돗물 40% 누수

·싸우고…하천정비는 '4대강 정쟁'에 표류

수자원 70% 흘려보내면서…지역 주민에 댐 건설 결정권 넘기려는 정부

·새고…상수도관 낡아 수돗물 40% 누수

·싸우고…하천정비는 '4대강 정쟁'에 표류

수자원 70% 흘려보내면서…지역 주민에 댐 건설 결정권 넘기려는 정부

5일 국토교통부와 한국수자원공사에 따르면 국내 양대 다목적댐인 소양강댐과 충주댐의 만(滿)수위 대비 저수량 비율은 이날 오전 7시 기준으로 역대 최저에 가까운 41.8%와 40.1%까지 떨어졌다. 한강유역의 수자원을 공급하는 소양강댐과 충주댐은 저수량이 각각 29억t과 27억t의 초대형 댐이지만 지난해와 올해 한강 수계 강수량이 2년 연속 사상 최저 수준을 기록하면서 바닥을 드러내고 있다.

내년 봄 수도권과 강원지역의 농업용수 수요를 감당하는 게 힘들어졌다는 분석도 나온다. 고윤화 기상청장은 “해갈되려면 올겨울에 적어도 비가 400㎜ 이상 와야 하는데 예년 평균 강수량은 130㎜이고, 최근 엘니뇨 현상을 고려해도 200㎜ 이상은 오기 어려울 것 같다”고 말했다.

이같이 반복되는 가뭄을 단기간에 해결할 방법이 현재로선 없다는 의견이 많다. 20년 이상을 내다봐야 하는 수자원 문제를 정부가 장기간 소홀히 대응했다는 지적이다.

수자원 70% 흘려보내면서…지역 주민에 댐 건설 결정권 넘기려는 정부

2001년 건설교통부(현 국토교통부)는 수자원장기종합계획에서 “1991년부터 10년간 8번의 가뭄이 발생했고 전국 28개 시·군이 상습 가뭄을 겪는 등 국내 물공급 안전도는 10년의 1회 가뭄에도 취약한 실정”이라며 “30년의 1회 빈도의 심한 가뭄에도 견딜 수 있는 수자원을 확보할 필요가 있다”고 발표했다. 당시 종합계획 자료에는 “2016년에 30년 빈도의 가뭄이 올 경우 22억6800만㎥의 용수가 부족할 것”이라는 내용도 들어 있다.

그러나 환경단체와 지역 이익을 내세우는 주민들의 반대에 밀려 댐 건설은 잇따라 무산되고 있다. 정부가 2000년 이후 건설한 저수 용량 1억t 이상의 다목적댐은 영주댐 단 1곳에 불과하다. 지방 상수도관 정비사업도 제대로 이뤄지지 않아, 제한급수를 실시하고 있는 충남 예산군과 보령시는 수도관에서 중간에 새는 물이 각각 49.5%, 43.5%에 이른다.

한강 수계뿐만 아니라 충남·경북 내륙지방의 물 사정도 좋지 않다. 안동댐과 대청댐의 수위는 각각 역대 두 번째, 세 번째로 낮은 수준을 기록 중이다. 먹는 물까지 충분히 공급되지 않고 있는 충남 서부지역에선 내년 봄 모내기 때 가뭄 대란이 터질 것이란 우려도 나온다.

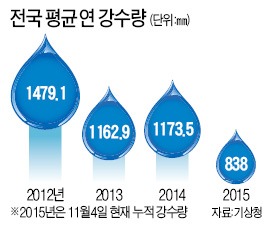

지하수 개발과 4대강 도수로 건설 등으로 이번 가뭄을 넘긴다고 해도 상당기간 가뭄 피해는 되풀이될 것으로 전망되고 있다. 환경부와 기상청이 지난해 내놓은 ‘한국 기후변화 평가보고서’에 따르면 최근 한반도에서는 4~6년 주기로 심한 가뭄이 발생했고, 가뭄의 주기도 점차 짧아지고 있다. 비가 여름철에만 집중되는 경향도 더 심해지고 있다. 허창회 서울대 지구환경과학부 교수는 “최근까지의 기상 관측자료를 분석하면 지난 수십년간 연간 강수량은 소폭 늘고 있지만 강우 일수는 적어졌다”며 “이용 가능한 수자원이 줄어드는 것”이라고 설명했다.

국내 수자원총량 1297억㎥ 중 70% 이상의 물이 활용되지 못하고 바다로 흘러가거나 증발된다. 따라서 가뭄의 근본적인 대책으로 여름철 빗물을 담아둘 ‘물그릇’인 중·소형 댐 건설에 적극적으로 나서야 한다는 목소리도 커지고 있다. 국토부 등이 추진 중인 중·소형 댐건설은 주민과 환경단체의 반대에 부딪쳐 제자리걸음을 하고 있다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com