부산 영화, 광주 비엔날레, 대구 오페라·뮤지컬…문화, 도시의 브랜드가 되다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

경제와 문화의 가교 한경 - 문화가 도시경쟁력이다

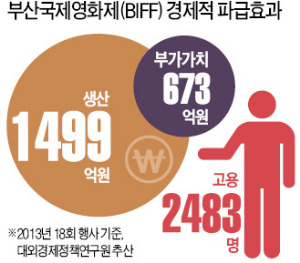

그로부터 20년 후, 부산국제영화제(BIFF)는 아시아 최대 규모, 최고 권위의 영화제로 성장했다. 매년 세계적 스타들이 BIFF의 레드카펫을 밟기 위해 줄을 선다. 올해는 국내외에서 22만여명이 ‘영화 천국’에 빠지려고 부산으로 몰려들었다.

이뿐만이 아니다. BIFF는 부산이란 도시의 이미지와 정체성을 바꿔 놓았다. 합판 신발 섬유 등 주력 산업이 해외로 빠져나가면서 ‘제조업 공동화’로 고전하던 부산은 영상콘텐츠산업에서 새로운 성장동력을 찾았다. BIFF를 밑거름 삼아 영화의전당, 영화·영상타운, 영상산업센터 등 영상 인프라와 관련한 기반시설을 구축하는 등 영화를 제작하는 최적의 환경을 조성했다.

‘친구’ ‘해운대’ ‘변호인’ ‘국제시장’ 등 ‘부산 흥행작’이 대거 쏟아졌다. BIFF 및 흥행 영화와 관련한 관광명소도 곳곳에 탄생했다. 부산은 지난해 아시아 최초로 유네스코 ‘영화 창의도시’로 지정된 것을 계기로 세계적인 영상도시로의 비상(飛翔)을 준비하고 있다.

문화예술을 기반으로 도시 이미지를 개선하고 국제적 위상을 높이는 동시에 지역경제도 활성화하는 ‘문화도시’의 성공 사례가 잇따르고 있다. 부산은 영화, 대구는 음악공연, 광주는 미술을 특화된 문화콘텐츠로 집중 육성해 세계적으로 주목받는 문화예술도시로 떠올랐다. 경남 통영은 통영국제음악제를 바탕으로 최근 아시아에서 두 번째로 유네스코 음악 창의도시로 지정됐고, 춘천은 마임·인형극·고(古)음악 등 다양한 국제 문화축제를 흥행시키며 ‘축제의 도시’란 명성을 얻었다.

지자체, 민간과 협력…고유 문화자원 발굴

지방도시들의 이 같은 문화적 도약은 1995년 민선 자치시대가 개막한 이래 지방자치단체들이 문화도시 육성에 적극 나선 결과다. 지자체들은 그간 중앙정부 및 민간과 협력해 고유의 문화자원 발굴·육성, 대규모 국제문화예술 행사 기획, 문화 인프라 확충, 건축·디자인을 활용한 도심 재생 프로젝트 등을 다양하게 추진해왔다.

조광호 한국문화관광연구원 부연구위원은 “지자체들이 문화사업을 경쟁적으로 추진한 결과, 부산 전주 통영처럼 문화가 ‘도시 브랜드’로 발전해 정체성을 바꾸고 가치를 높인 도시들이 등장했다”고 평가했다.

1995년 첫 행사에서 ‘160만명 방문’이란 경이적인 기록을 낳은 광주비엔날레는 부산국제영화제와 함께 한국을 대표하는 문화 브랜드로 우뚝 섰다. 대구는 2003년 대구오페라하우스 개관을 기념해 아시아에서 처음 시작한 국제오페라축제와 세계에서 유례가 없는 국제뮤지컬축제를 성공적으로 발전시키며 국제 공연문화도시로 발돋움하고 있다.

문화를 통해 도시재생·활성화에 성공한 사례도 잇따라 나오고 있다. 2007년부터 볼거리와 편의시설을 대대적으로 정비하며 문화·관광 가치를 높이고 있는 전주한옥마을이 대표적이다. 이곳을 찾은 관광객은 2008년 130만여명에서 지난해 592만명으로 늘어났다. 낡고 오래된 공간에 시각예술의 옷을 입힌 부산 감천문화마을, 대구 근대골목, 통영 동피랑 벽화마을 등은 매년 수십만명이 둘러보는 문화관광명소로 거듭났다.

하지만 시행착오도 적지 않았다. 지자체들이 문화도시에 대한 명확한 비전 없이 경쟁적으로 문화사업을 추진한 탓이다. 비슷한 문화축제 남발과 부실한 프로그램으로 시민의 관심을 끌지 못해 1회성 행사로 끝나고, 막대한 예산을 투입해 구축한 문화 인프라가 운영능력 부족으로 유령 시설물로 전락한 사례도 많았다. 전문가들은 지역의 특성과 역량을 고려하지 않은 ‘따라하기’, 지역주민 참여 배제, 성과주의에 급급한 사업 추진 등을 실패의 이유로 꼽았다.

정부도 그동안 나타난 문제점과 쌓은 성과를 바탕으로 국정기조인 창조경제와 문화융성의 기반이 될 ‘문화도시’ 조성 지원을 본격화하고 있다. 지난해 ‘지역문화진흥법’을 제정해 문화도시를 지정할 법적 근거를 마련했고 이를 바탕으로 ‘문화도시·문화마을 조성사업’을 추진하고 있다. 2013년부터 올해까지 대구 남원 천안 등 40여곳이 문화도시·문화마을 예비사업지로 지정됐다. 조상준 문화체육관광부 지역전통문화과장은 “시대 변화에 맞춰 시민이 주도적으로 참여해 문화적 삶을 실현하는 문화도시를 육성하고 지원하는 정책사업”이라며 “문화 중심의 사회생태계 구축을 통해 지속 가능한 도시 발전 기반을 마련하는 것이 핵심”이라고 설명했다.

송태형/고재연 기자 toughlb@hankyung.com

!["여행객 4명 중 1명은 한국인"…한국인 셰프까지 영입했다 [인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38727411.3.jpg)