10년새 '반의 반 토막'…명맥 끊기는 한국 시계산업

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

80년대엔 '세계 3대 강국'…수입품에 밀려 끝없는 추락

중년들만 아는 '3대 시계강국'의 추억

스위스·일본과 겨뤘던 한국…명품·중국 저가품에 치여

중년들만 아는 '3대 시계강국'의 추억

스위스·일본과 겨뤘던 한국…명품·중국 저가품에 치여

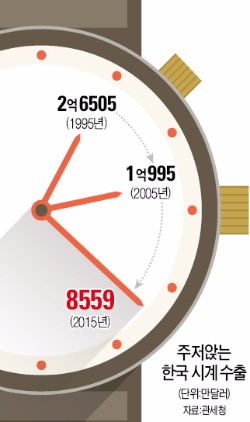

토종 시계의 ‘마지막 자존심’으로 불리는 로만손은 시계 매출 비중이 급감하자 패션을 주력사업으로 키우기로 하고 사명 변경 여부를 검토 중이다. 한국시계산업협동조합에 따르면 국내 시계시장 규모는 2조3350억원(2014년 기준)으로, 이 중 외국산이 2조2200억원(95%)에 달했고 국산은 1350억원(5%)에 그쳤다. 2005년 6000억원을 넘기며 외국산을 앞선 국내 시계 판매액은 10년 새 ‘반의 반토막’으로 줄었다. 내수시장에서 외면받는 한국 시계는 수출에서도 고전하고 있다. 관세청 집계를 보면 한국 시계 수출액은 1995년 2억6505만달러(약 3090억원)에서 2005년 1억995만달러(약 1282억원), 지난해엔 8559만달러(약 997억원)로 급감했다.

1980년대에는 시계가 고부가가치 산업으로 주목받아 삼성 대우 아남 등 대기업이 활발히 진출했다. 매일 밤 9시 ‘삼성 돌체’ ‘오리엔트 갤럭시’ 등의 시보(時報) 광고가 TV에 등장했을 정도다. 삼성은 경남 창원에 공장을 두고 세이코, 론진, 롤라이 등의 해외 브랜드를 라이선스 방식으로 생산했고 오리엔트시계, 아남시계, 한독시계 등도 국내외 시장에서 맹활약했다.

일부 중소 시계업체는 중동 등 신흥국 수출로 돌파구를 찾으려 했지만 이렇다 할 실적을 내지 못했다. 한 업체 임원은 “중동의 소득수준도 높아져 이젠 선진국과 마찬가지로 스위스 명품을 선호한다”고 말했다. 상당수 업체가 해외 시계 브랜드에 부품을 납품하는 하청업체나 주문자상표부착생산(OEM) 업체로 생존을 모색하고 있지만 이마저도 중국 업체의 저가공세에 밀려 고전을 면치 못하고 있다.

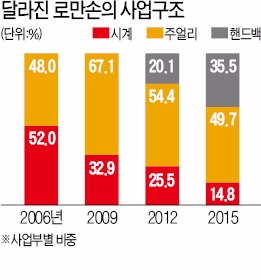

한국산 시계의 입지가 흔들리면서 ‘간판주자’ 로만손도 어려움을 겪고 있다. 로만손은 인지도 높은 자체 브랜드를 보유한 국내 유일의 시계업체지만, 시계매출은 300억원 안팎에서 정체돼 있다. 지난해 전체 매출에서 시계가 차지하는 비중은 14.8%로 쪼그라들었고, ‘제이에스티나’라는 브랜드로 잘 알려진 주얼리(49.7%)와 핸드백(35.5%)이 주력사업으로 자리잡았다.

로만손은 한동안 고가의 기계식 시계(배터리가 아닌 태엽으로 작동하는 시계)를 출시하고, 백화점과 홈쇼핑으로 판로를 넓히는 등 연구개발(R&D)과 마케팅에 상당한 노력을 기울였지만 ‘스위스 시계의 벽’은 결국 뚫지 못했다. 유통업계 관계자는 “김기문 로만손 회장이 (당시) 중소기업중앙회장이라는 상징성이 있어 유명 백화점에서 단독 매장을 내줬지만 매출이 워낙 부진해 철수할 수밖에 없었다”고 말했다.

이에 대해 김기문 회장은 “시계산업이 어려움을 겪고 있어 주얼리와 핸드백 사업 비중을 높이고 있다”며 “하지만 시계도 부가가치를 높일 수 있다고 판단하기 때문에 사업을 접는 일은 없을 것”이라고 말했다. 김 회장은 또 “주주 제안이 들어와 사명 변경 여부를 검토하고 있다”고 했다.

해마다 20~30%씩 성장하는 국내 시계시장은 롤렉스, 스와치, 리치몬트, 루이비통모에헤네시(LVMH) 등 해외 명품업체의 독무대가 됐다. 까르띠에·IWC·몽블랑 등을 판매하는 리치몬트코리아의 매출은 2011년 3359억원에서 2014년 6013억원, 오메가·티쏘·스와치 등을 거느린 스와치그룹코리아는 1538억원에서 3054억원으로 3년 새 두 배 가까이 뛰었다. 롤렉스의 한국지사 매출도 같은 기간 720억원에서 964억원으로 늘었다. 오명훈 롯데백화점 바이어는 “스위스 시계는 수백년 전통과 기술력의 고급 이미지로 높은 점유율을 유지하고 있다”고 말했다.

일본의 3대 시계 브랜드로 꼽히는 세이코, 시티즌, 카시오는 위성항법장치(GPS), 태양광 충전 등의 신기술을 접목한 차별화 전략으로 틈새시장을 파고들고 있다.

한 시계업체 관계자는 “한국이 한때 ‘세계 3대 시계제조 강국’이었다는 것은 이제 중년들만 기억하는 먼 얘기”라고 했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com