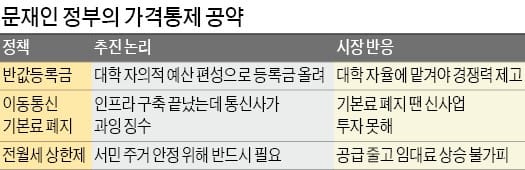

전월세 상한제·통신 기본료 폐지…문재인 정부 '가격 통제' 어디까지

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"시장기능 왜곡시켜…예상 못한 후폭풍 클 것"

◆‘동결’ 넘어 ‘반값’ 등록금

대학 등록금 동결 정책은 2011년 이명박 정부 때 시작됐다. 당시 정부는 반값등록금 실현을 위해 대학구조개혁 카드를 빼들었다. 감사원은 전국 113개 대학을 대상으로 사상 초유의 ‘대학 등록금 책정 및 재정운용 실태’ 감사를 벌였고, 대학들이 자의적 예산 편성 등을 통해 고액 등록금을 초래했다고 발표했다. 대학 자율성 침해라며 위헌 소지가 있다는 대학들의 반발은 여론에 묻혔다.

여론을 등에 업은 정부는 대학의 등록금 동결·인하를 압박했다. 등록금 총액을 묶고 ‘국가장학금’을 투입하면서 대학에 이중삼중 잠금장치를 걸었다. 등록금을 올리거나 장학금 규모를 축소한 대학은 각종 정부 재정지원사업에 참여하지 못하게 했다.

문재인 정부는 한발 더 나아가 반값등록금 정책을 공약했다. 전임 박근혜 정부는 장학금이 전체 등록금의 절반을 차지했다며 ‘반값등록금 달성’을 과시했다.

◆휴대폰 기본료 폐지 추진

이동통신 기본료 폐지 공약도 걱정을 더한다. 월 1만1000원의 기본료를 없애겠다는 게 새 정부의 구상이다. 기본료는 통신망 인프라 구축에 쓰이는 비용인데, 망 설치가 끝난 현재까지 기본료를 걷는 것은 ‘과잉 징수’라는 논리다.

통신사들은 “시장 자율성을 침해하는 정책”이라며 강력 반발한다. 기본료 폐지는 5G망 구축과 신사업 투자를 앞둔 통신사에 엄청난 부담이 될 수밖에 없다는 지적이다. 5500만 명(알뜰폰 가입자 제외)에 달하는 국내 이동통신 가입자의 기본요금이 폐지되면 통신요금 감소액은 연 7조2600억원에 이른다. 작년 통신 3사 전체 영업이익(3조7222억원)의 두 배에 맞먹는다.

전월세상한제, 계약갱신청구권제 등에 대한 우려도 크다. 한국주택학회 연구에 따르면 2015년 10월 기준 임대료 상승률을 연 5%로 제한할 경우 보이는 즉각적 효과(전년 동월 대비 전셋값 상승률)는 서울 아파트 9.61%, 경기 아파트 10.17%로 나타났다. 학회 관계자는 “전월세상한제로 시장환경이 불확실해지면 임대인은 공급을 거둬들이고 위험을 임대료로 전가한다”며 “전국보다는 수도권, 주택 전체보다는 아파트에서 임대료 상승이 두드러질 것”이라고 우려했다.

김봉구/이정호/이해성 기자 kbk9@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![강달러에 주춤한 금값…"기관이 사면 30% 오를 것" 전망도 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.37168235.1.jpg)

![[단독] 반도체 실탄 확보 나선 삼성·하이닉스…"AI칩 전쟁서 승리할 것"](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161891.3.jpg)