"전기차 사겠다" 5만대… 정부는 "2만대만 보조금"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

전기차 시장에 찬물 끼얹는 정부

같은 전기차인데…연초 예약자는 보조금 2300만원 vs 앞으론 0원

2주새 2만2000대 구매 예약

안일한 수요예측…시장 '찬물'

보조금 형평성 논란

올 수요 5만대 육박하는데…

환경부 3만대만 지원 결정

기재부선 2만대로 더 줄여

대당 보조금 삭감폭도 미미

이미 예약 판매 2만대 넘어

향후 구입자는 혜택 없어

정부 부랴부랴 "추가예산 확보"

같은 전기차인데…연초 예약자는 보조금 2300만원 vs 앞으론 0원

2주새 2만2000대 구매 예약

안일한 수요예측…시장 '찬물'

보조금 형평성 논란

올 수요 5만대 육박하는데…

환경부 3만대만 지원 결정

기재부선 2만대로 더 줄여

대당 보조금 삭감폭도 미미

이미 예약 판매 2만대 넘어

향후 구입자는 혜택 없어

정부 부랴부랴 "추가예산 확보"

연내 전기차 구입을 희망하는 일부 소비자는 벌써부터 불만스러운 반응을 보이고 있다. 관련 인터넷 카페 등에는 “정부 보조금 정책이 선착순을 조장하는 것이냐” “2만 대 넘어선 시점에 전기차를 사는 소비자에게 한푼의 보조금도 안 준다는 것이 말이 되느냐”는 등의 글이 올라오고 있다. “보조금을 받지 못하면 나중에 해약하면 그만이니 일단 예약부터 하고 보자”는 글도 많다.

자동차 회사도 고민이다. 특히 하반기에 출시하는 전기차는 보조금 혜택이 사라지게 돼 국내 영업을 포기해야 할 판이다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 “남들보다 손해본다는 생각이 들기 때문에 보조금 없이 전기차를 구매하는 사람은 거의 없을 것”이라며 “지금 같은 시장 상황이라면 하반기 판매는 꽁꽁 얼어붙을 것”이라고 내다봤다.

업계와 소비자들은 정부의 안일한 수요 예측과 부처 간 엇박자 등을 성토하고 있다. 이미 몇 년 전부터 전기차 수요 급증세가 예고돼 왔는데도 이를 외면했다는 비판이다.

환경부가 지난해 11월 지방자치단체를 대상으로 한 2018년 전기차 수요조사 결과가 단적인 사례다. 당시 올해 전기차 수요는 4만9630대에 달할 것으로 예상했다. 이 같은 수치는 자동차업계의 공급 계획과도 비슷했다. 현대자동차와 기아자동차, 르노삼성자동차, 한국GM 등은 올해 국내에서 약 4만 대의 전기차를 판매할 것으로 내다봤다. 수입 전기차 판매량과 전기버스 및 초소형 전기차 판매량을 더하면 5만 대에 육박한다.

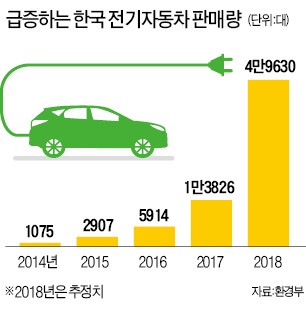

전기차 국내시장은 매년 100% 이상의 판매 증가율을 보이며 급성장하고 있다. 보조금 지급 첫해인 2014년 1075대에 머물렀던 전기차 판매는 ‘2015년 2907대→2016년 5914대→2017년 1만3826대’의 급팽창을 보였다. 더욱이 올해는 1회 충전 주행거리가 대폭 늘어난 신형 전기차가 시장에 대거 나온다는 사실이 소비자에게 널리 알려져 있었다.

그럼에도 환경부가 지난해 기획재정부에 요청한 국고보조금 지원 대수는 3만 대에 불과했다. 업계와 소비자는 크게 실망했지만 기재부는 여기서 한술 더 떴다. 예산 부족을 이유로 보조금 지급대상을 2만 대로 줄여버린 것이다. 결국 올해 보조금 예산은 2만 대에 지급할 수 있는 2400억원 규모로 확정됐다. 환경부가 조사한 수요조사 결과와 비교하면 절반에도 못 미친다.

새해 들어 전기차 예약 열풍이 거세지자 정부는 부랴부랴 진화에 나섰다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 17일 경기 용인 현대자동차 인재개발원을 찾아 “필요하면 (보조금 관련) 추가예산을 확보하겠다”고 했다. 하지만 기재부 내부에서는 “지난해 집행되지 않은 예산을 넘겨받아 쓰거나 다른 명목에 배분된 예산을 쓰는 수밖에 없는데 그 규모가 크지 않을 것”이라는 말이 나온다.

보조금 지급 방식도 지나치게 단순하고 세밀하지 못하다는 지적이 나온다. 올해 전기차를 구입하면 대당 1017만~1200만원의 국고보조금을 받을 수 있다. 국고보조금과 별개로 지방자치단체에서도 최대 1100만원의 추가 지원을 받을 수 있다. 둘을 더하면 보조금 규모는 최대 2300만원에 달한다. 애초 전기차 1대에 지급하는 보조금 금액을 높게 책정하다 보니 올해 지원 대상을 지난해보다 5000여 대밖에 늘리지 못한 것이다. 한국의 보조금은 미국(약 500만원)과 일본(약 400만원), 중국(약 750만원)과 비교해도 월등하게 많은 편이다. 일본은 지난해 전기차 수요가 늘자 대당 보조금 지급액을 85만엔에서 40만엔으로 절반 이상 줄였다.

환경부는 올해 대당 보조금 지급액을 1400만원에서 1200만원으로 줄이고, 주행성능에 따라 차등 지급하는 방식으로 대상을 넓혔다고 해명했다. 하지만 그 폭이 지나치게 적었다. “전기차 수요가 보조금 수요 예측치에 미치지 못해 예산이 남으면 누가 그 책임을 질 것이냐”는 공무원 특유의 보신주의가 작용했다는 후문이다.

국고보조금과 지자체 보조금이 별개로 지급되는 방식도 문제라는 지적이 나온다. 사는 지역에 따라 지자체 보조금을 1100만원까지 받을 수도 있고, 한푼도 지원받지 못할 가능성도 있다. 전남 여수는 대당 1100만원의 보조금을 지급한다. 강원 영월과 화천, 전남 보성·함평· 진도 등은 보조금을 아예 지급하지 않는다. 이호근 교수는 “한국은 전기차가 보급되는 초기 단계에 있는 만큼 정부가 연 단위로 계획을 세우기보다 분기별로 지급액을 조정하는 등 섬세한 조율을 해야 한다”고 말했다.

도병욱/박종관 기자 dodo@hankyung.com