[눈높이 부동산] 아파트도 차별화 심화...옥석가려 투자를

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

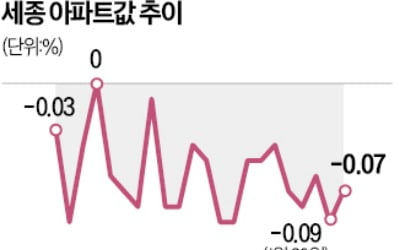

"다른 지역 아파트값은 잘만 오르는데 우리 동네는 왜 이래.

다같이 상승할때는 덜 오르고 내릴땐 앞장서서 큰 폭으로 빠지니.

홧김에 팔아버릴 수도 없고"

아파트값의 차별화가 진행되면서 요즘 주변에서는 이같은 푸념을 흔치않게 듣는다.

서울 변두리 지역으로 갈수록 불만의 강도는 높아진다.

새 아파트와 지은지 오래된 아파트간의 가격차가 심화되면서 이들이 느끼는 상대적 박탈감은 한층 심화되는 추세다.

막상 팔려고 하면 상대방이 시세가 무의미할 정도로 깎으려고 하는데다 처분한다해도 그 돈으론 소위 인기지역에서 같은 평형 전세를 얻기도 힘든 실정이다.

"매물품귀 가격속등"은 이들에게 완전히 다른 나라 얘기다.

잘 팔리지도 않고 오를 가능성마저 보이지 않으니 답답할 수밖에.

문제는 이에 그치지 않는다.

앞으로 그 폭이 얼마나 더 심화될지 모른다는게 이들의 근심거리다.

실제 아파트시장에서는 분양가와 기존 아파트간 가격차가 역전된지 오래다.

6일 청약을 시작하는 서울 3차 동시분양에 나온 아파트의 경우 분양가는 인근 아파트보다 평균 5~10% 높다.

입주때까지 부담해야하는 금융비용을 감안하면 실제 가격차는 최소한 20%이상 벌어진다.

그럼에도 수요자들은 새 아파트에만 몰린다.

입지여건이 좋은 곳은 1순위청약에서 수십대1의 경쟁률을 기록하는 게 보통이다.

새 아파트 선호현상이 확산되는데는 나름대로 이유가 있다.

품질이 좋고 살기에 편하기 때문이다.

집안에서 인터넷으로 사이버 쇼핑이 가능하고 주거환경이 기존 아파트와는 비교가 안된다.

아파트 내부도 마찬가지다.

마감재 수준이 하루가 다르게 좋아지고 있다.

이같은 요인들이 아파트 시세에 반영되고 있는 것이다.

정부 주택정책도 물량위주에서 질을 중시하는 쪽으로 바뀌는 게 확연하다.

지난 28일 발표한 아파트 베란다 폭 확대(1.5m에서 2m로)와 1층을 필로티방식(기둥만 설치해 공용공간으로 활용)으로 건립할 경우 용적률에 제외해주는 조치들은 모두 삶의 질을 중시하겠다는 방침이다.

7월부터 일반주거지역을 3종으로 나눠 용적률을 차등 적용하겠다는 발표도 도시의 주거환경을 최우선으로 고려하겠다는 뜻이다.

이같은 정책변화는 건설업체들의 아파트공급 패턴과 아파트시세에도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

수요자들도 이제는 좋든 싫든 주택시장의 변화를 받아들여야만 한다.

아파트면 똑같은 대접을 받던 "성냥갑 아파트" 시대는 끝났다.

옥석을 가려 살기 좋고 제값을 받을 수 있는 아파트를 선택해야 할 시점이다.

< 유대형 기자 yoodh@ked.co.kr >

다같이 상승할때는 덜 오르고 내릴땐 앞장서서 큰 폭으로 빠지니.

홧김에 팔아버릴 수도 없고"

아파트값의 차별화가 진행되면서 요즘 주변에서는 이같은 푸념을 흔치않게 듣는다.

서울 변두리 지역으로 갈수록 불만의 강도는 높아진다.

새 아파트와 지은지 오래된 아파트간의 가격차가 심화되면서 이들이 느끼는 상대적 박탈감은 한층 심화되는 추세다.

막상 팔려고 하면 상대방이 시세가 무의미할 정도로 깎으려고 하는데다 처분한다해도 그 돈으론 소위 인기지역에서 같은 평형 전세를 얻기도 힘든 실정이다.

"매물품귀 가격속등"은 이들에게 완전히 다른 나라 얘기다.

잘 팔리지도 않고 오를 가능성마저 보이지 않으니 답답할 수밖에.

문제는 이에 그치지 않는다.

앞으로 그 폭이 얼마나 더 심화될지 모른다는게 이들의 근심거리다.

실제 아파트시장에서는 분양가와 기존 아파트간 가격차가 역전된지 오래다.

6일 청약을 시작하는 서울 3차 동시분양에 나온 아파트의 경우 분양가는 인근 아파트보다 평균 5~10% 높다.

입주때까지 부담해야하는 금융비용을 감안하면 실제 가격차는 최소한 20%이상 벌어진다.

그럼에도 수요자들은 새 아파트에만 몰린다.

입지여건이 좋은 곳은 1순위청약에서 수십대1의 경쟁률을 기록하는 게 보통이다.

새 아파트 선호현상이 확산되는데는 나름대로 이유가 있다.

품질이 좋고 살기에 편하기 때문이다.

집안에서 인터넷으로 사이버 쇼핑이 가능하고 주거환경이 기존 아파트와는 비교가 안된다.

아파트 내부도 마찬가지다.

마감재 수준이 하루가 다르게 좋아지고 있다.

이같은 요인들이 아파트 시세에 반영되고 있는 것이다.

정부 주택정책도 물량위주에서 질을 중시하는 쪽으로 바뀌는 게 확연하다.

지난 28일 발표한 아파트 베란다 폭 확대(1.5m에서 2m로)와 1층을 필로티방식(기둥만 설치해 공용공간으로 활용)으로 건립할 경우 용적률에 제외해주는 조치들은 모두 삶의 질을 중시하겠다는 방침이다.

7월부터 일반주거지역을 3종으로 나눠 용적률을 차등 적용하겠다는 발표도 도시의 주거환경을 최우선으로 고려하겠다는 뜻이다.

이같은 정책변화는 건설업체들의 아파트공급 패턴과 아파트시세에도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

수요자들도 이제는 좋든 싫든 주택시장의 변화를 받아들여야만 한다.

아파트면 똑같은 대접을 받던 "성냥갑 아파트" 시대는 끝났다.

옥석을 가려 살기 좋고 제값을 받을 수 있는 아파트를 선택해야 할 시점이다.

< 유대형 기자 yoodh@ked.co.kr >