[부동산시장 긴급점검] 경기침체에도 '알짜'엔 뭉칫돈 몰린다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"설명이 쉽지 않네요."

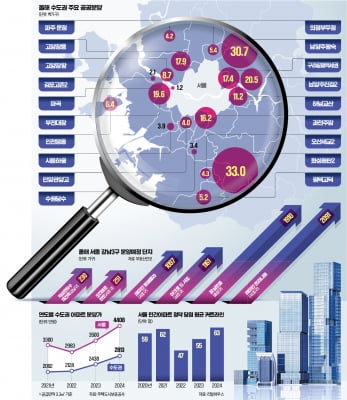

최근 일부 지역에서 과열양상마저 보이고 있는 아파트 신규 분양시장에 대해 대한주택공사 김용순 박사는 "상식적으로는 쉽게 이해가 되지 않는 상황으로도 볼 수 있다"고 말했다.

김 박사는 "저금리의 영향이 가장 크지만 이라크 전쟁 등으로 소비심리가 최악인 상황에서 아파트 신규 분양 시장만 '나홀로 강세'를 보이는 것을 딱히 한가지 요인만으로 설명하기는 힘들다"고 설명했다.

부동산 시장의 체력이 눈에 띄게 저하되고 있는 가운데 일부 분양시장에는 여전히 투자자들이 몰리고 있어 대다수 수요자(투자자)들이 투자방향을 잡지 못한 채 "시장 추세를 어떻게 파악해야 하는지 헷갈린다"는 말만 되풀이 하고 있다.

◆일부 청약열기 어떻게 봐야 하나=주택시장만을 놓고 볼 때 기존 아파트시장에서는 거래가 한산한 가운데 팔자와 사자 간 힘겨루기가 지속되고 있다.

이렇다보니 호가공백이 좁혀지지 않아 사실상 시장기능이 마비된 상태다.

그러나 분양시장으로 눈길을 돌리면 사정이 그렇지만도 않다.

대규모 아파트단지 내 상가에는 '안전자산 선호형' 투자자들이 몰리면서 높은 청약률을 보이고 있다.

더욱이 일부 주상복합아파트의 경우 웃돈(프리미엄)을 노린 단타족들이 몰리면서 또다시 1만명이 넘는 인파가 청약에 참가해 관계자들마저 의아해 할 정도다.

대다수 전문가들은 "국내외 경제여건 등을 감안할 때 분명 리스크(위험부담)관리가 필요한 시점임에도 불구하고 일부 지역에서 청약열기가 달아오르는 것은 쉽게 이해하기 힘든 대목"이라며 "이자비용 부담 없이 쉽게 돈을 빌릴 수 있는 투자자들이 프리미엄을 노린 단기 차익거래에 나서면서 청약시장을 달구고 있는 것 같다"고 진단했다.

◆기존 아파트 거래시장은 침체=아파트 거래시장의 경우 지역별로 차이가 있기는 하지만 거래가 잘 이뤄지지 않고 있다.

매물은 지속적으로 늘고 있지만 팔려는 사람들이 '급할 게 없다'며 매도 호가를 내리지 않아 호가공백은 심하게 벌이지는 양상이다.

전체 거래시장을 주도하는 서울 강남권을 보면 이 같은 분위기가 잘 나타난다.

강남구 개포동 A공인 관계자는 "거래가 그나마 이뤄지고 있는 개포주공 고층 단지의 경우 23평형을 기준으로 3억4천만원 안팎에 나오는 급매물은 소화가 되는 편이지만 시세에 해당하는 3억5천만원까지 올라가면 거래가 잘 이뤄지지 않는다"며 "봄 이사철이 끝나면서 거래가 점차 사라지는 분위기"라고 전했다.

분당 신도시의 B공인 관계자는 "전세 매물 소화는 그런대로 되고 있으나 매매 거래는 1995년 이후 가장 저조한 상황인 것 같다"고 말했다.

◆분양시장에선 안전자산 선호 뚜렷=최근 분양시장의 특징은 위험을 최소화하는 '안전자산 선호 투자'로 요약된다.

아파트단지 내 상가 청약률이 수십 대 1을 기록하고 있는 반면 분양가가 터무니 없이 비싼 지역의 아파트 청약이 미달되는 것도 이 때문이다.

또 청약에 대거 투자자들이 몰리다가도 막상 분양권 프리미엄을 기대할 수 없으면 계약을 포기하는 등 투자기간도 단기화되고 있다.

따라서 전문가들은 청약열기보다는 실제 계약률을 지켜보라고 충고한다.

안전자산에 대한 선호 투자 경향은 특히 아파트단지 내 상가 분양시장에서 두드러지게 나타나고 있다.

최근 들어 아파트단지 내 상가는 높은 경쟁률을 기록하며 고가(高價)에 낙찰되는 사례가 속출하고 있다.

◆분양시장에서도 상품·지역에 따른 혼조세 나타나=아파트 신규 분양시장에서도 철저히 수익률을 낮춰잡는 투자흐름이 나타나면서 지역별·상품별 차별화가 극명하게 나타나고 있다.

최근 광명시에서 평당 1천만원에 분양된 H아파트의 경우 인근 아파트시세보다 5천만원 가량 높은 분양가 탓에 청약이 미달됐다.

추가 수익률을 기대할 수 없는 데다 리스크가 높아(고 분양가) 수요자들로부터 외면받은 것으로 분석됐다.

하지만 인기 지역의 청약열기는 여전하다.

행정수도 이전을 재료로 갖고 있는 대전지역 분양시장은 과열양상마저 보이고 있다.

이 같은 부동산 시장의 혼조세와 관련,전문가들은 "이제 아파트 시장은 물론 전반적인 부동산 시장을 진단할 때 일률적인 하나의 추세로 표현해서는 안된다"며 "쉽게 말해 '시장이 어떠냐'보다는 '이 지역의 이 상품은 어떠냐'는 식으로 접근해야 할 것"이라고 말했다.

김동민·송종현 기자 gmkdm@hankyung.com