獨경제 親勞정책에 휘청 ‥ '무소불위' 노조…기업 구조조정 차질

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

독일 경제가 노조 편향정책의 깊은 후유증에서 벗어나기 위해 안간힘을 쓰고 있다.

독일의 집권 사회민주당 정부가 지난 1일 기업 해고규정을 완화하는 등의 경제개혁안(한경 4일자 A1면 참조)을 서둘러 내놓은 것은 '친노(親勞)정책'으로 인한 경제 체질 약화를 더 이상 방치할 수 없게 됐기 때문으로 지적된다.

실제로 지난 1ㆍ4분기중 독일의 국내총생산(GDP) 증가율은 전분기보다 0.2% 떨어져 2분기 연속 뒷걸음질쳤다.

국제 경제전문가들은 독일 경제의 최근 부진이 경기순환에 의한 침체가 아닌, 구조적 문제로 인한 '기술적 후퇴국면(technical recession)'이어서 철저한 구조개혁이 시급하다고 입을 모으고 있다.

김흥종 대외경제정책연구원(KIEP) 유럽팀장은 "사회주의적 전통과 까다로운 노동법규 등으로 인해 독일 노동조합은 다른 어느 나라 노조보다 강력한 힘을 행사한다"며 "이로 인해 노동 유연성이 떨어져 독일내 기업들이 점차 나라 밖으로 빠져나가는 등 독일 경제의 성장 잠재력이 갈수록 약화되고 있다"고 분석했다.

◆ 노동시장 유연성 유럽 최하위수준

지난해 세계경제포럼(WEF)이 발표한 자료에 따르면 독일의 노동시장 유연성 지수는 84.7을 기록, 미국(122.4)이나 영국(117.7)에 비해 노동시장의 유연성이 크게 떨어지는 것으로 조사됐다.

아일랜드(96.1) 네덜란드(93.5) 이탈리아(92.7) 등 유럽내 대부분의 국가들보다 한참 낮은 수준이다.

경제력에 비해 과도한 사회보장시스템을 운영하는 탓에 노동에 들어가는 비용도 세계에서 가장 비싼 수준인 것으로 나타났다.

지난 2000년 기준 독일의 제조업분야 평균 임금은 시간당 24.75유로로 일본(24.69유로)이나 미국(21.81유로)보다 높은 것으로 조사됐다.

영국(18.8유로)과 프랑스(18.26유로)의 노동비용은 독일의 70%선에 불과한 수준이다.

◆ '노조 과잉보호'의 비용

독일 노동시장의 경쟁력을 떨어뜨리는 가장 큰 요인은 엄격한 '해고금지 규정'에 있다는게 전문가들의 설명이다.

독일 회사법은 근로자를 해고할 경우 각 사업장마다 설립돼 있는 '종업원평의회'와 사전 조율을 거치도록 규정하고 있다.

종업원평의회는 근로자들의 이익을 대변하는 기구인 만큼 구조적으로 기업이 경영난을 이유로 인력을 줄이는 것은 불가능한 셈이다.

또 해고를 할 때 기업은 노동자에게 상당한 액수의 보상을 해야 하고 다른 직장도 알아봐 줘야 하는 등 전반적인 해고 부담이 크다.

대다수 독일 기업의 임금인상률이 전국적인 단체협상에 의해 일률적으로 결정되는 것도 독일의 잠재성장률을 갉아먹는 주 요인으로 지적된다.

실제로 독일에서는 노동자의 90% 가량이 단체 임금협약의 적용을 받는 반면 미국에서는 26% 정도의 근로자만 단체협약의 영향권에 있다.

김득갑 삼성경제연구소 수석연구원은 "이같은 상황으로 인해 독일 기업들은 생산성에 따른 임금차별화정책을 구사할 수 없어 경쟁력 향상에 어려움을 겪고 있다"고 설명했다.

◆ 합의와 토론이 성장을 가로막는다

'의견일치 문화'가 사회 전반에 깊숙이 스며들어 있는 것도 문제점으로 지적된다.

가장 대표적인 시스템이 대부분의 기업에서 실시하고 있는 '공동의사결정'제도.

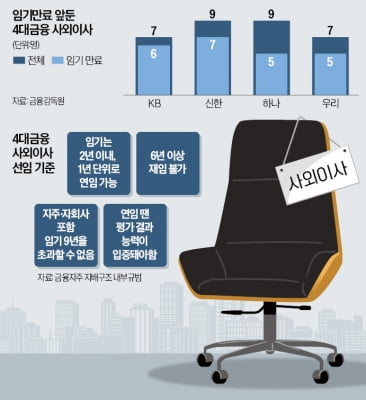

독일 회사법은 종업원들의 경영참여를 보장하기 위해 기업 내부에 경영책임을 지는 '경영이사회'와 이를 감시ㆍ견제하는 '감독이사회'를 함께 두도록 규정하고 있다.

기업의 의사결정구조를 이원화한 것으로 5백∼2천명이하의 사업장은 감독이사회의 3분의 1을, 2천명이상의 대기업은 2분의 1을 종업원 대표로 채우도록 권고하고 있다.

이런 제도로 인해 종업원들의 발언권이 커져 신속한 의사결정과 과감한 기업구조조정이 이뤄지지 않고 있다는게 전문가들의 분석이다.

최항규 한국은행 구주팀장은 "노동조합을 기반으로 한 집권 사회민주당이 강력한 리더십보다 '노ㆍ사ㆍ정 합의'에 의한 경제운용에 의존하면서 과감한 구조개혁이 지연되고 있다"고 진단했다.

안재석 기자 yagoo@hankyung.com