['조흥銀 매각' 확정] '106년 最古은행 발자취'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'1백6년 역사의 국내 최고(最古)은행 조흥은행이 무대 뒤로 사라지나.'

19일 공적자금관리위원회가 신한금융지주로의 매각을 최종 결정함에 따라 조흥은행은 장구한 역사의 막을 내릴 운명에 처했다.

구한말 일본계 은행의 진출에 맞서 민족자본이 뭉쳐 만든 '한성은행'이 모태인 조흥은행은 개발연대와 외환위기 등을 거치며 영욕의 길을 걷다 결국 간판을 내릴 위기에 몰렸다.

이로써 지난 97년 말 외환위기 이전까지만 해도 5대 시중은행이었던 '조ㆍ상ㆍ제ㆍ한ㆍ서', 즉 조흥 상업 제일 한일 서울은행이 모두 주인이 바뀌거나 합병되는 결과가 됐다.

상업은행과 한일은행은 우리은행으로 합병됐고 제일은행은 미국계 펀드인 뉴브리지캐피털에 팔렸다.

서울은행도 올초 후발 하나은행에 인수됐다.

조흥은행의 뿌리인 한성은행이 설립된 것은 지난 1897년.

당시 일본계 자본으로부터 조선의 상권을 지키기 위해 뜻있는 고위 관료들과 실업계 인사들이 돈을 모아 한성은행을 만들었다.

이후 한성은행은 일제 강점기에 민족계 은행인 경상합동은행과 동일은행을 인수하면서 이름을 조흥은행으로 바꿨다.

이런 역사 때문에 조흥은행은 아직도 '민족은행'으로 일컬어진다.

조흥은행은 1961∼79년 개발연대엔 산업자금의 주요한 공급원으로 한국경제의 고도성장을 뒷받침한 주역중 하나였다.

그러나 기업금융에 주력한 조흥은행은 1980년대에 들어서 적지 않은 시련을 맞는다.

지난 82년과 83년 연달아 터진 장영자 어음사기사건과 영동개발 금융사고 등에 휘말리면서 어려움을 겪기도 했다.

조흥은행이 결정적 위기를 맞은 건 창립 1백주년이었던 지난 97년 이후.

한보철강을 비롯한 대기업의 연쇄 부실화와 연이은 외환위기는 은행의 존립을 위협했다.

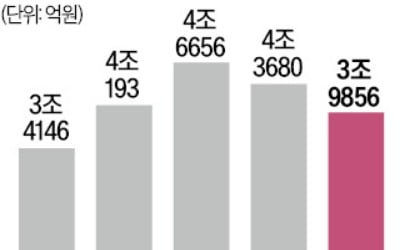

이 과정에서 정부로부터 총 2조7천억원을 수혈받아 '공적자금 투입은행'이란 멍에를 썼다.

그러나 특유의 응집력과 저력으로 지난 2000년엔 97년 이후 처음으로 경영상 흑자전환을 해 독자생존의 기반을 마련했다.

하지만 정부의 공적자금 조기 회수 방침에 따라 지난해 일괄매각 입찰이 실시되면서 조흥은행은 또 다시 존폐 위기에 몰렸다.

경영진과 직원들의 끊임없는 반발에도 불구하고 결국 창립 20년 역사의 신한은행에 인수 합병되는 처지에 놓인 것이다.

조흥은행의 운명에 대한 평가는 엇갈린다.

외환위기라는 예기치 못한 격변을 만나 쇠락할 수밖에 없었던 불운의 기업금융 은행중 하나라는 '동정론'과 시대 변화에 능동적으로 대처하지 못해 결국 후발 은행에 인수됐다는 '냉정론'이 동시에 나온다.

어쨌든 조흥은행 경영진과 직원들은 신한은행과의 합병을 앞두고 고용안정이라는 실리 못지않게 합병은행 이름에 '조흥'이란 브랜드를 쓸 것을 강력히 주장하고 있다.

앞으로 본격화될 신한은행과의 합병 협상 과정에서 과연 '조흥은행'이란 이름만이라도 살아 남을지 두고 볼 일이다.

차병석 기자 chabs@hankyung.com