[증권산업 생존해법 찾는다] (1) '위기의 현주소'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

대신증권은 지난해 9월 A사가 발행한 2천4백억원짜리 무보증 CB(전환사채) 주간사자리를 치열한 경쟁끝에 따냈다.

외국계 증권사가 판치는 요즘 국내 증권사가 주간사를 맡기란 '가뭄에 콩난 격'처럼 드문 일이다.

더욱이 삼성 LG 현대 같은 대형사를 제치고 따낸 것이어서 적지 않은 성과였다.

그러나 정작 '대차대조표'는 초라하다.

인수수수료가 불과 5백만원이었기 때문이다.

그나마 입찰준비과정에서 들어간 서류비 등을 제외하면 손에 쥔 순수입은 2백만원 정도밖에 안된다.

경쟁도 심했지만 발행사에서 "우리 CB 물량을 소화하는 것은 문제가 없다"며 수수료 인하를 요구한 탓이다.

국내 증권사들이 기업금융 부문에서 겪는 고초는 여기에서 그치지 않는다.

국내 대기업들조차 해외증권 주간사 선정시 입찰대상에서조차 제외한다.

한 대형증권사 IB(투자은행업무)담당 임원은 "기업 재무팀에서 삼성 LG 등 국내증권사들을 외국사와 함께 입찰대상에 끼워 기안서류를 만들어 올려도 윗선에서 '돈 받고 했느냐'며 반려하기 일쑤"라고 말한다.

정부 차원에서 배려가 있는 것도 아니다.

지난 1997년 외환위기 이후부터는 해외투자펀드를 만들려면 한국은행에 신고토록 돼있다.

무분별한 해외투자를 억제하기 위해서다.

그러나 한은은 이 제도 도입 이후 단 한번도 도장을 찍어준 적이 없다.

말이 신고제이지 '허가제'이고, 그것도 실제 허가를 안 내주는 허울뿐인 허가제다.

과거 정부가 지난 92년 증시개방 전후로 국내 금융사의 국제 경쟁력을 키워주기 위해 국내 기업들이 해외증권을 발행할 때 인수단에 국내증권사를 반드시 끼워넣도록 창구지도했던 것은 말 그대로 추억거리일 뿐이다.

증권사로서도 해외영업실적이 '전무'하다 싶을 정도로 취약하다는 점을 잘 알기 때문에 할 말도 없다.

그러나 이러다 보니 수익성이 높은 증권인수 등 투자은행(IB)쪽은 외국계가 독식하고 있다.

국내 증권사는 기업공개(IPO)부문에서 명맥을 유지할 뿐이다.

외국사의 투자은행 매출비중은 전체의 절반 수준인데 반해 국내 증권사는 지난 2002회계연도 기준으로 6%에 그친다.

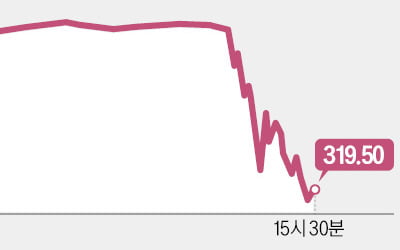

그나마 위탁수수료 수입도 줄고 있다.

지난 2002년 위탁수수료는 3조2천6백억원으로 전년보다 18.3%나 감소했다.

이는 수수료가 싼 온라인 거래만 증가하는데다 거액 투자자에 대한 수수료 할인 등으로 수입 자체가 감소하기 때문이다.

최근엔 증권사간 수수료 인하경쟁에다 거래규모가 큰 외국인투자자들의 주문이 외국계로 몰리는 바람에 증권사 수익기반은 갈수록 취약해지고 있다.

이로 인해 사정이 좀 나은 삼성 현대 LG 대신 등 대형사들도 거래대금은 많이 늘어도 월평균 순익이 1백억원 안팎에 머물고 있다.

한투 대투 등 10여개 증권사가 매물로 나와 있어도 M&A를 위한 입질조차 없는 이유가 여기에 있다.

회사별 수익구조가 별 차이가 없어 기존증권사를 통합하더라도 시너지효과를 기대할 수 없다는 것.

대신증권 안용수 상무는 "개인영업이 강한 증권사 입장에서는 다른 사업부문에 강한 회사를 인수해야 효과를 극대화할 수 있다"며 "그러나 대형사나 중대형사나 수익구조가 비슷해 인수합병에 대한 메리트를 느끼지 못하고 있다"고 말했다.

전문가들은 구조조정에 앞서 현재 수익구조를 환골탈태해 각사 특성에 맞는 생존전략을 새로 짜는 것이 급선무라고 지적하고 있다.

미국 방식으로 투자업무와 기업금융부문에 중점을 두는 대형화로 가든지, 아니면 주식매매나 자산관리서비스에 특화하는 전문화를 지향하든지 회사별로 새로운 좌표 설정이 우선돼야 한다는 것.

이같은 생존전략과 비전 없이 덩치만 키우는 인수 통합 논의는 무의미하며 성사될 가능성도 높지 않다는게 전문가들의 한결같은 지적이다.

문희수 기자 mhs@hankyung.com

?

![中, 동남아와 협력 확대…"전기차·태양광株에 호재" [양병훈의 해외주식 꿀팁]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38830921.3.jpg)