[代를 잇는 家嶪] (72) 영신타올‥"처음엔 염색물 빠지곤해 진땀"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"70~80년대 선거철엔 신났었죠"

대구광역시 달서구 성서공단 내 영신타올 생산공장.가느다란 실 몇 가닥이 육중한 몸체의 최신 전자동 직기(織機 · 직물을 짜는 기계)에 빨려 들어가더니 어느새 수건으로 변신해 선반 위에 쌓인다.

이 공장에 배치된 34대의 직기가 만들어내는 수건은 연간 800만장 수준.세면용 수건에서부터 주방타월 목욕가운 손수건에 이르기까지 생산하는 종류만 150종이 넘는다.

김용복 사장(63)은 "생산량의 대부분이 국내에서 판매되는 만큼 3~4인 가족 기준으로 두 가구 중 한 곳은 매년 새로운 영신타올을 만나는 셈"이라며 "지난 40년간 누적 생산량을 감안하면 대한민국 국민 모두가 영신타올의 고객이라 해도 과언이 아니다"고 말했다.

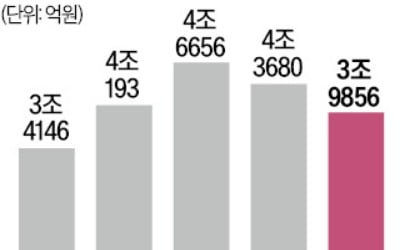

수건업계에서 영신타올은 탄탄하고 실력 있는 기업으로 통한다. 규모 면에서는 송월타월에 이은 2위권이지만,품질이나 기술 면에선 줄잡아 100개에 달하는 수건업체 중 선두를 달리고 있기 때문이다. 지난해 매출액은 81억원.영신타올은 올해 매출을 90억원 수준으로 끌어올린 뒤 내년에는 100억원에 도전할 계획이다.

영신타올의 역사는 40여년 전으로 거슬러 올라간다. 대구지방국세청 소속 세무 공무원이었던 김의수 회장(83)은 1967년 수건 생산과 인연을 맺었다. 함께 계모임을 하던 계원의 친구가 운영하던 협신타올이 부도 위기에 몰리자 계원 7명이 그동안 함께 부은 곗돈을 몽땅 털어 공동 인수한 것이었다. 당시 20여년간 몸담은 공직에 회의를 느끼던 김 회장의 눈이 번쩍 뜨이는 순간이었다.

"보통학교 졸업이 학력의 전부였던 만큼 고위직 승진은 불가능한 상황이었지.늘상 '갑갑하기만 한 공무원 생활을 언제 털어내나' 생각하던 차에 수건을 만난 거야.척 보는 순간 '되겠다' 싶었어.국민소득이 늘어나는 만큼 수건 수요도 확대될 것이 분명했거든."(김 회장)

그러나 공직을 박차고 협신타올 경영에 '올인'하려던 김 회장의 계획은 "그래도 수건을 잘 아는 기존 경영자를 계속 쓰자"는 일부 계원들의 반대에 막혀 무산됐다. 주변 사람들의 반응도 비슷했다. "불혹도 넘긴 나이에 무슨 사업이냐.안정적인 세무공무원 생활에 만족하라"고.

사나이가 칼을 뽑으면 무라도 베라고 했던가. 김 회장은 주변의 만류에도 아랑곳하지 않고,전 재산을 털어넣은 것도 모자라 은행 빚까지 얻어가며 1969년 협신타올과는 별도로 영신타올을 창업했다. 하지만 사업은 '의욕'만으로 되는 것이 아니었다. 기술자를 끌어모으고,나름대로 생산설비를 갖췄지만 품질은 엉망이었다. 박음질은 엉성했고,빨래할 때마다 염색물이 빠지곤 했다. 기술을 모르는 김 회장으로선 답답할 따름이었다. 그나마 세무공무원 시절 알고 지낸 지역 기업인들이 품질에 관계없이 구입해준 덕분에 초창기 위기를 벗어날 수 있었다.

품질 문제는 이듬해 큰아들 김용복 사장이 합류하면서 차츰 해결됐다. 섬유공학을 전공하던 김 사장은 "도와달라"는 아버지의 부탁에 대학을 졸업하기 2년 전부터 영신타올에서 일했다. 김 사장이 맡았던 분야는 제조 및 염색공정 관리.기술을 아는 김 사장은 아버지와는 사뭇 달랐다. 그가 한 번씩 공정을 손볼 때마다 품질은 개선됐고 생산비용은 줄어들었다. 얼마 지나지 않아 영신타올의 품질은 상위권 업체와 견줘도 손색이 없을 정도로 향상됐고,생산원가도 20%가량 절감됐다.

그러는 사이 김 회장의 영업실력도 물이 올랐다. 무기는 세무지식이었다. 기업체의 세무장부를 점검해주고,적절한 조언을 해주는 대가로 수건을 팔았다. 아버지의 '영업'과 아들의 '기술'은 시너지 효과를 발휘했다.

신생 업체였던 영신타올은 부자의 활약에 힘입어 1970~1980년대를 거쳐 어엿한 중견 타월업체로 성장했다. 김 사장은 "그때는 선거철만 되면 공장을 24시간 돌려도 모자랐다"며 "정치인들이 선거철에 유권자에게 뿌리는 최고의 선물이 바로 수건이었기 때문"이라고 말했다.

승승장구해오던 영신타올은 외환위기를 맞아 휘청이게 된다. 타월 품질을 한 단계 끌어올리기 위해 1997년 이탈리아에서 국내 최초로 들여온 최신 자동직기를 살 때 빌린 외화부채가 화근이었다. 원 · 달러 환율이 2배 가까이 오르면서 덩달아 빌린 빚도 2배로 늘어난 것.여기에 금리까지 껑충 뛰자 원금은 고사하고 이자 갚기도 벅찬 상황이 됐다. 경쟁 업체들은 판매 부진을 우려해 생산량을 대폭 줄였고,일부는 부채를 갚기 위해 아예 기계를 되팔기도 했다.

하지만 영신타올은 정반대의 길을 택했다. 더 많이 만들고,더 많이 팔아 위기를 극복하기로 한 것.전략은 적중했다. 경제 전반에 꼈던 거품이 꺼지면서 기업들은 고객용 선물로 고가품 대신 수건을 다시 찾았다. 여기에 퇴직자들이 하나둘씩 창업전선에 뛰어들면서 '신장개업용 타월'이 불티나게 팔려나갔다. 상위권 업체 10여개가 문을 닫으면서 경쟁 환경도 좋아졌다. 애물단지가 될 뻔했던 이탈리아 직기는 늘어나는 주문을 맞추기에 부족함이 없었다.

영신타올은 내친 김에 컬러 사진까지 원색 그대로 수건에 인쇄할 수 있는 열전사 방식을 1999년 국내에서 처음으로 도입했다. "영신타올에 주문하면 '○○ 창립 10주년 기념' 정도의 간단한 문구가 아닌 복잡한 회사 로고와 컬러 사진도 넣을 수 있다"는 사실이 알려지면서 기업체 주문도 크게 늘었다.

2000년대 들어 영신타올은 마리끌레르 오마샤리프 쉬메릭 리틀토미 등 유명 브랜드와 잇따라 라이선스 계약을 맺고 고가 수건 시장 공략에 주력 중이다. 영신타올은 이들 업체의 브랜드 이름만 빌릴 뿐 디자인이나 생산은 자체적으로 수행하고 있다. SK커뮤니케이션즈를 거쳐 2005년 영신타올에 입사한 3대 김현진 총괄실장(34)은 이들 브랜드와 라이선스 계약을 체결할 때 실무를 담당했다.

김용복 사장은 "중장기적으로 영신타올의 자체 브랜드를 육성해 라이선스 브랜드를 대체해나가는 방안을 추진 중"이라며 "국내 시장을 빠르게 잠식하고 있는 중국산 저가 수건에 대응해 맥반석 성분과 죽사(竹絲 · 대나무 실) 등을 활용한 고급 제품 개발에도 박차를 가하고 있다"고 말했다.

대구=오상헌 기자 ohyeah@hankyung.com