[김병일의 법조 산책] 김총장의 퇴임사…"질퍽거리는 길로"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

김준규 검찰총장의 사표가 수리돼 퇴임식이 13일 대검찰청 청사에서 열렸다. 2년 임기(8월19일)를 불과 1개월6일 못 채운 것이다.

검찰의 한 중견간부는 "김종빈 전 총장이 몇 개월 만에 옷을 벗었는지 기억하는 사람들이 있을까"라고 반문했다. 검찰의 뜻을 관철시키기 위해 중도 사퇴했다는 사실 그 자체가 의미있다는 얘기다. 과연 사퇴 외에 다른 길이 없었을까. 김 총장은 대통령의 만류에도 불구하고 아프리카를 순방 중인 사이에 총장 자리를 박차고 나갔다. 명분은 '합의파기'였다. 경찰과의 구체적인 수사권 조정을 법무부령이 아니라 대통령령에서 규정키로 한 형사소송법 개정이 경찰청장-검찰총장 간 약속을 깼다는 것이다. 그는 "약속은 반드시 지켜져야 한다"는 뜻의 라틴어법언 "Pacta Sunt Servanda(팍타 순트 세르반다)"까지 인용했다. 하지만 이 원칙은 만고불변의 진리가 아니다. '사정변경의 원칙'에 의해 얼마든지 바뀔 수 있는 것이다.

김 총장은 퇴임사에서 "화려하고 의기양양하게 비뚤어진 길을 가기보다는,질퍽거리더라도 쩔뚝거리면서 바른 길을 걸어가야 한다"고 후배들에게 당부의 말을 남겼다. 바로 이어진 문장에서는 '국민을 바라보고''국민들과 눈높이를 같이하며' 등 국민이란 단어를 7번이나 반복했다.

김 총장의 표현대로 검찰에 대한 국민의 기대는 매우 크고,기대가 큰 만큼 검찰에 대한 평가는 냉정하고 가혹하다. '바른 길'의 판단도 국민에게 맡겼으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다.

김병일 기자 kbi@hankyung.com

검찰의 한 중견간부는 "김종빈 전 총장이 몇 개월 만에 옷을 벗었는지 기억하는 사람들이 있을까"라고 반문했다. 검찰의 뜻을 관철시키기 위해 중도 사퇴했다는 사실 그 자체가 의미있다는 얘기다. 과연 사퇴 외에 다른 길이 없었을까. 김 총장은 대통령의 만류에도 불구하고 아프리카를 순방 중인 사이에 총장 자리를 박차고 나갔다. 명분은 '합의파기'였다. 경찰과의 구체적인 수사권 조정을 법무부령이 아니라 대통령령에서 규정키로 한 형사소송법 개정이 경찰청장-검찰총장 간 약속을 깼다는 것이다. 그는 "약속은 반드시 지켜져야 한다"는 뜻의 라틴어법언 "Pacta Sunt Servanda(팍타 순트 세르반다)"까지 인용했다. 하지만 이 원칙은 만고불변의 진리가 아니다. '사정변경의 원칙'에 의해 얼마든지 바뀔 수 있는 것이다.

김 총장은 퇴임사에서 "화려하고 의기양양하게 비뚤어진 길을 가기보다는,질퍽거리더라도 쩔뚝거리면서 바른 길을 걸어가야 한다"고 후배들에게 당부의 말을 남겼다. 바로 이어진 문장에서는 '국민을 바라보고''국민들과 눈높이를 같이하며' 등 국민이란 단어를 7번이나 반복했다.

김 총장의 표현대로 검찰에 대한 국민의 기대는 매우 크고,기대가 큰 만큼 검찰에 대한 평가는 냉정하고 가혹하다. '바른 길'의 판단도 국민에게 맡겼으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다.

김병일 기자 kbi@hankyung.com

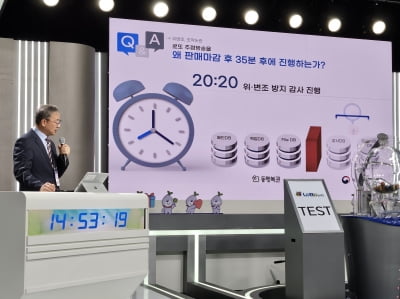

!["로또 조작 불가능합니다"…추첨기 관리 어떻게 하나 봤더니 [영상]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38732915.3.jpg)