'이마트 왕국' 균열 조짐…매출·주가↘ 비용↑ 신용↓

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정부의 의무휴무 확대로 매출은 적신호가 켜졌고 기존점 매출성장률은 '역성장'을 극복하기 더 어려워졌다. 오는 7월부터 비정규직의 정규직 전환 비용이 본격 반영될 예정인데다 연결대상인 중국 이마트마저 대규모 영업적자에 허덕이고 있다. 특정 외국계 펀드의 지분 확대로 인한 경영권 위협 우려 역시 골칫거리다.

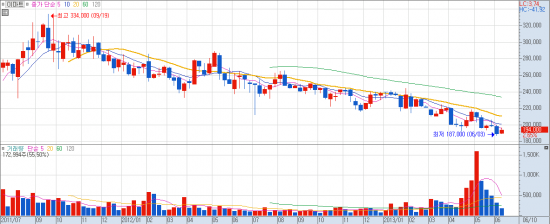

잇단 악재는 자연스레 자금조달 시장으로까지 번졌다. 지난달말 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이마트의 장기 기업신용등급을 기존 'A-'에서 'BBB+'로 한 단계 강등했다. 증시에서도 이마트의 주가는 2년째 바닥없이 곤두박질치고 있다. 외국인은 지난해부터 지금까지 약 1조7000억원(금감원 기준) 가까이 팔아치웠다.

12일 유통업계에 따르면 지난 5월 대형마트의 기존점 매출성장률은 전년대비 이마트가 -5.1%, 롯데마트 -4.7%, 홈플러스 -3.5%로 이마트의 성장률이 가장 부진했다. 무엇보다 일요일 의무휴무 점포가 확대된 탓으로 분석되고 있는데 5월말 기준 의무휴무 비중은 이마트 58%, 롯데마트 52%, 홈플러스 64%로 나타났다.

이 비중은 8월 이후 모두 80~90%에 달할 것이란 전망이다. 유통산업발전법 적용을 위한 지방자치단체별 조례 개정이 마무리되면서 자율휴무(수요일)가 의무휴무(일요일)로 변경될 예정이기 때문이다.

시장지배력이 가장 높은 이마트의 경우 올들어 설명절이 포함된 2월(9.0%)을 제외하곤 매달 마이너스 성장세다. 1월 -25.0%, 3월 -4.4%, 4월 -10.6%, 5월 -5.1% 등 역성장을 지속 중이다. 이마트 측은 "국내외 경제 불안 요소에 따른 민간 소비의 위축과 온라인몰 등 경쟁업태의 급성장이 부정적인 영향을 주고 있는데다 대형마트 사업에 대한 정부규제까지 겹치면서 어려운 시장환경이 지속되고 있기 때문"이라고 설명했다.

이마트의 성장 위기는 이뿐만이 아니다. 지난 4월부터 적용된 비정규직 9100여명의 정규직 전환 비용이 7월부터 본격 반영될 것으로 보이는데 이 비용이 연간 750억원 가량 집행, 실적 회복의 발목을 잡을 것으로 업계 전문가들은 보고 있다. 이마트는 5월에도 패션전문 판매인력 1668명의 정규직 전환을 결정한 바 있다.

중국시장에 진출해 있는 이마트 점포 역시 만성 적자의 늪에서 벗어나지 못하고 있다. 이들 점포의 지난해 영업손실은 600억원을 웃돈 것으로 집계됐다. 인건비와 임대료 등 유지비용 부담이 커지면서 매출이 이익으로 이어지지 못하고 있어 중국 현지화 전략에 실패했다는 평가가 지배적이다. NH농협증권은 이에 대해 "올해는 지난해보다 손실 규모가 줄어들 수도 있지만 근본적인 조치가 필요한 부분"이라고 진단했다.

최근 특정 해외펀드의 지분 매입은 이마트 경영진의 신경을 곤두세우고 있다. 영국 국적의 운용사 애버딘에셋매니지먼트아시아(2대주주)는 지난달 30일 이마트의 보유지분을 기존 14.44%에서 18.81%로 늘렸다고 금융감독원에 신고했다. 이 운용사는 지난 2월부터 5월까지 3개월 간 이마트의 주가하락을 틈타 집중적으로 사들였다.

다만 3대주주이던 퍼스트스테이트인베스트먼트매니지먼트의 경우 비슷한 기간 동안 이마트 보유지분을 기존 6.93%에서 2.63%로 4%포인트 이상 줄여놓은 상태다. 두 운용사의 지분을 합하면 약 21%이고 이명희 회장 일가와 특수관계인 지분은 약 27%를 유지하고 있다.

애버딘 측의 이번 지분 확대는 단순 투자 목적으로 전해지고 있지만 20%를 웃도는 영국 금융회사의 보유지분은 적지 않은 규모라는 지적이다. 증시전문가들은 "신세계그룹 입장에선 신규 투자자(우호지분) 발굴이 필요할 것"으로 진단했다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com