[美 디트로이트 파산의 교훈] 車·공무원 노조 '철밥통' 양보안해…기업 떠나자 '몰락의 길'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'美 자동차 산업의 고향' 왜 무너졌나

'기업이 퇴직자 연금·건보료 보장' 결국 재앙

공장 사라지고 중산층 엑소더스…돈줄 말라

'기업이 퇴직자 연금·건보료 보장' 결국 재앙

공장 사라지고 중산층 엑소더스…돈줄 말라

자세히 들여다보면 파산 이유도 비슷하다. 호황기에 대폭 늘려놓은 과잉 복지가 화근이었다. 차산업 종사자에 대한 높은 복지비용은 자동차 산업의 경쟁력 약화를 불러왔고 차업체의 디트로이트 탈출 러시는 세수 감소로 이어졌다. 자동차 산업이 잘나갈 때 자동차 회사와 발맞춰 대폭 늘린 연금 등 공공 근로자 혜택이 불황기에 재정을 벼랑으로 몰고갔다. 문제의 근원은 1950년 GM 노사가 체결한 ‘디트로이트협약’으로 거슬러 올라간다.

○문제의 ‘디트로이트협약’

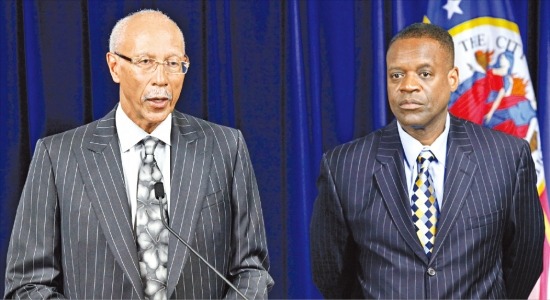

![[美 디트로이트 파산의 교훈] 車·공무원 노조 '철밥통' 양보안해…기업 떠나자 '몰락의 길'](https://img.hankyung.com/photo/201307/AA.7665805.1.jpg)

폴 크루그먼 등 분배를 강조하는 진보 경제학자들에게 ‘노사 합의의 모범’으로 거론되는 이 협약은 GM에 이어 다른 자동차 기업들에 폭넓게 적용됐다. 하지만 곧 과도한 노동비용이 미 자동차산업의 발목을 잡기 시작했다. 연금과 보험료 지급 부담은 1970년대를 거치며 기하급수적으로 늘어나 GM은 1993년 이후 15년간 1030억달러(약 115조원)를 여기에 쏟아부었다. 2009년 GM 파산 당시 복지비용을 지원받고 있던 퇴직자는 40만명으로 공장에서 일하는 근로자(18만명)보다 두 배 이상 많았다.

자동차 회사들은 견디지 못했다. GM이 생산시설을 대거 해외로 이전하며 1975년 85만명이던 미국 내 직원 수는 최근 23만명까지 떨어졌다. 디트로이트는 직격탄을 맞았다. 한때 12개에 이르던 크라이슬러의 디트로이트 생산공장은 한 곳밖에 남지 않았다. 포드도 10만명에 이르던 디트로이트 고용 규모를 2만명으로 낮췄다. 최근 미 자동차 산업의 부흥에도 디트로이트가 반사이익을 누리지 못하는 이유다.

자동차 산업이 쇠퇴하면서 제일 먼저 사라진 것은 중산층이다. 1950년대 185만명이던 인구가 2011년 70만명까지 줄면서 7만채의 주택과 건물이 빈 상태로 남아 있다. 1인당 연간소득은 2만8000달러로 4만9000달러인 미국 평균의 57% 수준이다. 그만큼 세수도 빠른 속도로 줄었다.

○공공복지 비용에 시 재정 질식

![[美 디트로이트 파산의 교훈] 車·공무원 노조 '철밥통' 양보안해…기업 떠나자 '몰락의 길'](https://img.hankyung.com/photo/201307/AA.7665804.1.jpg)

시정부는 부족한 세수를 메우기 위해 2008년 이후 매년 1억달러 이상을 빌리고 있다. 그럼에도 공공서비스는 미국 내 최악이다. 디트로이트에서 신고 후 경찰이 도착하는 데 걸리는 시간은 58분으로 미국 평균(11분)의 다섯 배 이상이다. 가로등은 40%만 불이 들어오고 앰뷸런스의 3분의 2는 운행되지 못하고 있다. 시 재정이 공공복지에 집중되면서 공공 서비스는 더 부실해지고, 이에 실망한 투자자가 떠나면서 다시 시 재정은 쪼그라드는 악순환이 반복되는 모양새다.

메리디스 휘트니 휘트니자문그룹 최고경영자는 “세수가 늘어나면 지자체장은 공공부문 근로자들에게 높은 급여와 복지 혜택을 주지만 불황기에는 노조의 반발에 부딪혀 이를 줄이기 힘들다”며 “이 때문에 악화된 공공서비스로 부유층이 이탈하고 다시 세수가 줄어드는 악순환을 디트로이트가 보여주고 있다”고 말했다.

이처럼 상황이 악화됐지만 퇴직공무원협회 등 이익단체들은 “주 헌법을 통해 보장된 연금과 보험료 지급이 지장을 받아서는 안 된다”고 주장했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

!['비수기가 뭐예요?'…줄줄이 日 여행 가더니 이 정도였나 [차은지의 에어톡]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.35983582.3.jpg)