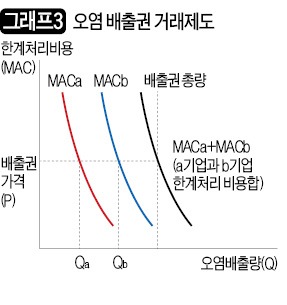

이때 정부는 총량만 규제할 뿐 각 기업의 배출량은 최초 허용량과 상관없이 각 기업의 필요에 의해 시장에서 오염배출권을 사고팔아 결정된다. 오염배출권시장 내 ‘보이지 않는 손’에 의해 오염배출권이 효율적으로 배분되는 것이다. 정부의 개입으로 인한 비효율성을 줄이면서도 실현 가능성이 크기 때문에 외부효과를 내부화시키는 효과적인 방법으로 알려져 있다.

만약 배출권가격보다 더 낮은 비용으로 정화가 가능하다면 굳이 배출권을 사용해 오염물질을 처리할 필요가 없다.

하지만 오염물질 감축 비용이 높은 기업은 차라리 오염배출권을 구입해 처리하는 것이 보다 경제적일 수 있다. 거꾸로 오염정화시설을 갖추고 있는 기업은 남는 배출권을 판매해 이익을 얻을 수 있어 자체적인 보조금 성격도 띤다.

대표적인 오염배출권 거래제도는 탄소배출권 거래가 있다. 유럽연합(EU)은 2005년부터 탄소배출권 거래제를 시행하고 있다. 중국은 지난 6월 탄소배출권 거래 시장을 열었으며 한국은 2015년 도입할 예정이다.

서정환 기자 ceoseo@hankyung.com

![신약 가격 협상, 위험분담계약이 답?…韓 맞춤형 전략 필요 [화우의 바이오헬스 인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202502/99.17576724.3.jpg)