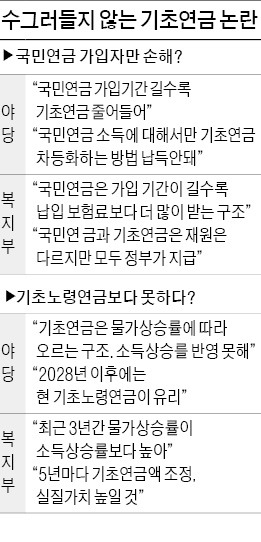

물가상승률만 고려

소득수준 상승 못따라가

정부 "재정부담 줄인 것"

최근 민주당 등 야당과 시민단체 등은 기초연금은 물가 상승률만 반영돼 소득 증가율이 반영된 현행 기초노령연금보다 수급자가 받는 연금의 실질 가치가 점점 떨어진다는 점을 강조하고 있다.

기초노령연금은 국민연금 가입자의 3년 평균 소득(A값)을 기준으로 산출해 소득 수준 상승에 따라 계속 오르는 구조다. 반면 최근 정부가 공개한 기초연금법 제정안(7조3항)에 따르면 기초연금의 최대값은 ‘전국 소비자물가 변동률을 기준으로 그 변동률에 해당하는 금액을 더한다’고 규정돼 있다. 즉 임금 및 소득 수준 상승과 관계없이 물가 변동률만 고려한다는 것이다. 기획재정부 내 장기재정전망협의회는 물가 상승률보다 임금 상승률이 얼마나 더 오르느냐를 보여주는 ‘실질임금상승률’을 2014~2040년 3%로 전망했다. 물가만 고려하면 소득 수준의 상승 속도를 따라가지 못한다는 뜻이다.

이에 대해 유시민 전 보건복지부 장관은 한 방송사와의 인터뷰에서 “예를 들어 1인당 국민소득이 2만달러에서 4만달러로 올라도 물가 상승분만큼만 더 지급하겠다는 게 기초연금”이라며 “소득 수준의 상승을 반영한 기초노령연금보다도 못한 제도”라고 비판했다.

복지부도 2028년 이후 기초연금을 받는 사람들에겐 현행 기초노령연금제도가 더 유리하다는 것을 인정하고 있다. 기초노령연금은 임금 상승률에 따라 오르는 구조여서 2028년이 되면 소득 하위 70% 이하인 모든 노인에게 A값의 5%인 20만원을 지급하도록 설계돼 있다. 하지만 기초연금체제에서는 국민연금 가입 기간에 따라 기초연금액을 삭감당하게 된다.

복지부는 재정 부담을 줄이기 위해 어쩔 수 없다는 입장이다. 국민연금 가입 기간에 따라 기초연금액이 상대적으로 감소하는 것도 국민연금과 기초연금을 연계하는 현재 방식에서 필연적이라는 설명이다.

이영찬 복지부 차관은 “기초노령연금은 처음부터 재정적으로 감당할 수 없는 문제를 안고 있었던 것이 사실”이라며 “이번에 기초연금을 도입하면서 그동안 예견돼온 문제점을 바로잡은 것”이라고 말했다. 실제로 기초노령연금을 존속하면 2030년 53조6000억원이 필요하지만 기초연금이 도입되면 49조 3000억원이 필요한 것으로 추산되고 있다. 정부의 재정 부담이 줄어드는 것이다.

복지부는 5년마다 재정 점검을 실시, 기초연금액의 적정성을 평가해 제도를 보완할 수 있다는 입장이다. 류근혁 복지부 국민연금정책과장은 “2009년 이후 3년간은 물가 상승률이 A값을 웃돌아 기초노령연금액이 실질 가치에 미달하기도 했다”며 “앞으로 기초연금액이 기초노령연금보다 나을지, 못할지는 지금 상황에서 섣불리 판단할 수 없다”고 설명했다.

임원기 기자 wonkis@hankyung.com

!["불매운동 오래 못 가" 유니클로 말이 맞았다…'바글바글' [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39316650.3.jpg)