대한전선 정상화 '산 넘어 산'…'33세 오너 3세'에겐 너무 버거운 짐이었나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

설윤석 사장, 경영권 포기 왜?

2000년대 중반 무분별한 인수합병(M&A)으로 막대한 손실을 본 대한전선은 2009년 채권단과 재무개선약정을 맺은 뒤 구조조정을 추진해왔다. 그러나 아직도 부채가 1조4000억원가량 남았고, 영업이익으로 이자를 갚지도 못하고 있다. 여기에 대주주 지분은 채권단 담보로 잡혀 있고, 매각할 자산도 거의 남지 않았다. 이 같은 상황에 이르자 설 사장은 퇴진을 선택한 것으로 보인다. 이에 따라 설 사장의 할아버지인 고(故) 설경동 회장이 1955년 조선전선을 인수해 회사를 세운 지 58년 만에 설씨 일가가 대한전선 경영에서 손을 떼게 된다.

○자본잠식 앞두고 퇴진

이 때문에 자본 잠식 및 상장 폐지를 해소하기 위해 채권단과 물적 분할 등을 논의해오던 과정에서 오너 일가의 경영권이 문제가 되자 퇴진을 결심한 것으로 전해지고 있다. 채권단 관계자는 “대한전선은 이 상태로라면 연말이면 완전자본잠식이 이뤄진다”며 “이를 막기 위해 굿컴퍼니와 배드컴퍼니로 나눠 구조조정하는 방안을 협의해왔는데, 어떤 종류의 빚과 자산을 어느 회사에 남기느냐는 문제를 놓고 본인이 짐이 된다며 물러났다”고 설명했다. 설 사장은 또 지난 4년간 계속된 구조조정 탓에 많이 지친 것으로 알려졌다.

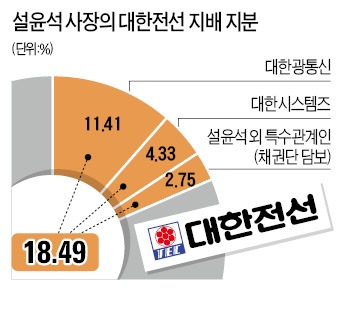

다만 설 사장은 경영에서 손을 떼지만 대주주로서 권한은 유지한다. 대한전선의 지분구조는 사모펀드인 큐캐피탈PEF→대한광통신→대한전선’으로 구성돼 있다. 원래는 대한전선이 대한광통신의 최대주주였지만 작년 11월 큐캐피탈PEF가 설 사장 등이 보유한 대한광통신 지분 42.61%를 인수하면서부터 대한광통신이 대한전선의 최대주주로 바뀌었다.

오너 일가는 큐캐피탈PEF에 최대주주 자리를 넘기는 대신 PEF의 출자자로 참여했다. 새마을금고 등 연기금이 400억원가량을 출자하고 설 사장 측은 200억원을 후순위로 출자한 것으로 알려졌다. 3년 후엔 PEF로부터 지분을 되살 수 있는 콜옵션도 갖고 있다. 회사 관계자는 “대한전선 관련 지분은 채권단에 담보로 잡혀 있어 설 사장 등은 재무구조 개선약정을 졸업한 뒤에나 주주가 될 수 있지만 당장 최대주주로서 행사할 수 있는 권한은 없다”고 설명했다.

채권단도 설 사장이 물러나더라도 대한전선 채권을 회수하지는 않을 방침이다. 그러나 채권단은 대한전선의 재무구조 개선을 위해 출자전환을 진행할 예정이다. 채권단 관계자는 “설 사장과 특수관계인의 지분(지분율 2.75%)을 담보로 갖고 있지만, 채권을 회수할 계획은 없는 만큼 이들의 지분도 그대로 유지될 것”이라고 말했다.

○10년 만에 초우량회사에서 몰락

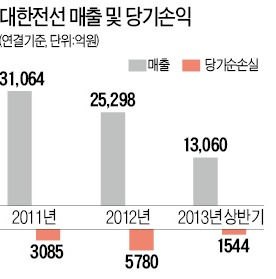

대한전선은 10년 전만 해도 초우량 회사였다. 창업자 고 설경동 회장과 2대 고 설원량 회장이 이끌면서 2000년대 중반까지 국내 전선업계 1위를 달렸고 창사 이후 53년간 단 한 번도 적자를 내지 않았다. 하지만 2004년 설원량 회장이 사망하고 대학생이던 설 사장이 경영권을 잡은 뒤 흔들리기 시작했다. 전문경영인들은 신사업을 찾는다며 무주리조트 대경기계기술 남광토건 온세텔레콤 등을 잇따라 사들였다. 그때 2008년 글로벌 금융위기가 터졌다. 세계 1위 전선업체인 이탈리아 프리즈미안을 인수하려다 실패한 뒤 과도한 차입금 부담으로 유동성 부족이 시작됐다. 2009년 5월 주채권은행인 하나은행과 재무구조 개선약정을 맺었다. 이후부터는 구조조정이 계속됐다. 2009년부터 지난 3년간 2조2000억원 규모의 자산을 매각해 부채 규모를 1조원가량 줄였다. 대한전선은 지난 4월 채권단 실사에서 2조6000억원의 기업가치를 평가받았다. 청산 가치보다 두 배 높은 수준이었다.

그러나 지난 10년간 기술개발 등에 투자하지 못해 영업에서 돌파구를 찾지 못해 이자를 갚기 힘겨운 상황이 이어졌다. 또 부채가 아직 1조4000억원이나 남았지만, 이제는 매각할 자산도 서울 남부터미널 외에는 거의 남지 않았다.

김현석/김일규/정인설 기자 realist@hankyung.com

![확 뜨니 달려드는 美 해커들…무차별 공격에 '쑥대밭' 딥시크 [클릭 차이나]](https://img.hankyung.com/photo/202501/ZK.39365851.3.jpg)

![삼성 "HBM3E 개선제품 1분기 공급"…HBM 제약에 실적 '먹구름' [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39366484.3.jpg)

!["손정의 들어가면 끝물"…일본서도 '한숨' 쉬는 이유 [김일규의 재팬워치]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39366594.3.jpg)