토종 패션 브랜드 '새 얼굴'이 안보인다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

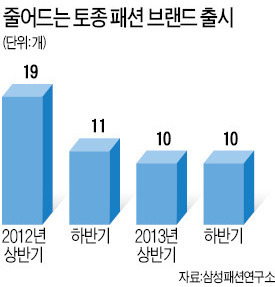

신규브랜드 출시 3년새 절반

16일 업계에 따르면 내년 상반기 출시를 앞둔 새 패션 브랜드는 10개 안팎으로 사상 최저 수준이 될 전망이다. 올 상반기 30개, 작년 상반기 41개(삼성패션연구소 집계)와 비교하면 3분의 1 수준이다. 토종 브랜드가 사라진 자리는 수입 브랜드가 채우고 있다. 유명 업체의 토종 브랜드는 SK네트웍스의 여성복, 인디에프의 핸드백, 더베이직하우스의 캐주얼 등 손에 꼽을 정도다.

이런 현상은 핵심 부문인 여성복과 캐주얼에서 해외 명품과 제조·직매형의류(SPA·패스트 패션)가 급성장하면서 토종 브랜드의 설 자리가 좁아졌기 때문이다. 한국패션산업연구원에 따르면 최근 3년간 국내 패션 브랜드의 연평균 성장률은 4.5%로 수입 라이선스(9.8%)나 직수입(11.4%) 브랜드의 절반을 밑돌았다. 올 하반기 출시된 토종 브랜드는 10개로, 2010년 하반기(20개)와 비교하면 3년 만에 절반으로 줄었다.

매출이 부진하니 매장을 내기도 힘든 악순환이 벌어지고 있다. 신세계백화점은 최근 서울 본점을 개편하면서 ‘최연옥’ ‘신장경’ ‘쿠아’ ‘올리브데올리브’ 등 토종 브랜드 50여개를 빼고 수입 브랜드 위주로 재배치해 논란을 빚었다. 한 백화점 상품기획자(MD)는 “수입 브랜드 매출이 좋은 것은 맞지만 새로 입점시킬 만한 국내 브랜드가 시장에 거의 나오지 않는다”고 말했다.

코오롱FnC ‘맨스타’, 세아상역 ‘메이폴’, 이랜드 ‘언더우드’ 등이 오랜 역사에도 불구하고 올 들어 사업을 접었다. 패션업체들은 수입 브랜드나 편집매장, 아웃도어 등으로 눈을 돌리고 있다. 세정그룹은 내년부터 이탈리아 정장 ‘브루노 바피’ 등을 들여온다. 아웃도어 부문에서도 신세계인터내셔날이 ‘살로몬’, 네파가 ‘이젠벅’, 블랙야크가 ‘마모트’를 들여오는 등 해외 브랜드 수입이 줄을 잇고 있다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

!["성소수자·유색인종 배려 그만"…美기업들 DEI와 결별선언 [임현우의 경제VOCA]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39375158.3.jpg)