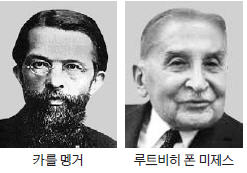

카를 멩거 자생적 생성이론 "쉽게 팔릴수록 교환도 쉽게 된다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

세계경제를 바꾼 사건들 (5) 화폐의 출현과 화폐경제의 발전

한국경제·한국제도경제학회 공동기획

한국경제·한국제도경제학회 공동기획

시간이 흐르면서 쌀과 같이 판매성이 좋은 재화는 더 많은 거래자들이 원할 것이고, 더 많은 사람들이 그 재화와 교환하게 되면 해당 물품의 판매성은 더욱 높아진다. 결국 특정 물품이 사회의 거의 모든 사람들에 의해 받아들여지는 지점에 도달하면 그 물품이 보편적인 교환의 매개체, 즉 화폐가 되는 것이다. 이런 멩거의 이론은 화폐의 기원에 대해선 잘 설명하고 있는 데 반해 화폐가 어떻게 해서 시장가치를 갖느냐 하는 문제에 대해선 명쾌하지 못하다. 화폐는 재화를 사기 위해 보유하는 것이기 때문에 화폐의 구매력이 ‘사전에’ 존재하지 않는다면 아무도 화폐를 보유하려 하지 않을 것이다. 화폐의 구매력이 어떻게 사전에 존재하는지를 설명하는 이론이 바로 루트비히 폰 미제스의 ‘회귀정리(regression theorem)’다.

오늘 화폐를 보유하는 것은 미래에 예상되는 화폐구매력 때문이다. 따라서 화폐의 예상 미래 구매력은 화폐의 현재 구매력을 나타내는 것이다. 그러나 오늘의 구매력은 어제의 구매력 기억 때문에 나오는 것이고, 어제의 구매력은 이틀 전의 구매력에 대한 기억 때문이다. 이런 식으로 계속 반복회귀하면 어떤 물품이 물품화폐로서 사용됐던 시기까지 거슬러 올라갈 수 있다.

미제스의 회귀정리는 아주 중요한 의미를 내포하고 있다. 그것은 화폐가 물품에 대한 직접적인 수요를 통해서만 발생할 수 있음을 의미한다. 다시 말하면 지금 통용되고 있는 정부의 불환(不換)지폐도 물품화폐가 있었기 때문에 가능한 것이고, 화폐가 단지 임의의 단위, 달러, 파운드, 엔, 원과 같은 정부가 정의 내린 종이쪼가리가 아니라 금, 은 등과 같은 쓸모 있는 물품에서 생겨나야만 한다는 것이다. 그래서 화폐를 독점적으로 임의로 발행하는 정부의 화폐제도는 문제가 있음을 지적한다.