'착한 가게'의 눈물

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

현장 리포트

가격인상 압박 커지는데 인센티브는 턱없이 부족

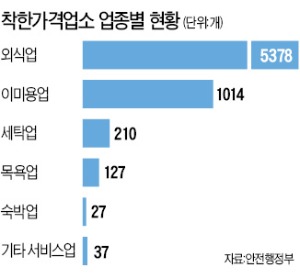

외식업종이 80%…식재료값 인상 못버텨

안행부 '찔끔 지원'…2013년 들어 541곳 감소

가격인상 압박 커지는데 인센티브는 턱없이 부족

외식업종이 80%…식재료값 인상 못버텨

안행부 '찔끔 지원'…2013년 들어 541곳 감소

#2. 서울 강남대로에서 고깃집을 운영하는 C씨는 다음달 구청에 착한가격 업소 자진 취소를 신청할 계획이다. 그가 운영하는 고깃집의 삼겹살 1인분 가격은 1만원. 서울시내 평균 삼겹살 가격(1만2000원)보다 싸다. 강남 주변 고깃집에 비하면 최대 5000원까지 싼 편이다. C씨는 “손님이 아무리 많이 오더라도 강남에서 이 가격엔 본전조차 뽑기 힘들다”고 말했다.

싼 가격으로 서비스를 제공하겠다는 취지로 도입된 ‘착한가격 업소’가 최근 가격 상승 압박으로 자진 취소하거나 업소 지정에서 탈락하는 업체가 속출하고 있다. 가격 안정을 위해 정부가 도입한 ‘착한가격 업소’ 정책이 별다른 효과를 보지 못하고 있다는 지적이다.

착한가격 업소 선정 기준은 가격, 품질, 친절도 등이지만 가장 중요한 기준은 가격이다. 업소에서 제공하는 음식 가격이 해당 지역 평균 가격보다 싸야 한다는 게 안행부의 설명이다. 문제는 착한가격 업소 대부분이 식재료값 인상 등으로 가격 압박을 받는 외식업종이라는 점이다. 전체 착한가격 업소의 79.1%인 5378곳이 한식 중식 등의 외식업종에 해당한다. 올해는 평년보다 긴 장마와 폭염으로 채소값이 상승하면서 가격 인상 압박을 더 받고 있다. 음식가격을 평균가격 이상으로 올리면 착한가격 업소 지정에서 탈락하게 된다. 이·미용, 세탁업 등도 가격 인상 압박에 시달리는 것은 마찬가지다. 이러다 보니 업소가 가격을 인상해 착한가격 업소 지정을 자진 취소하거나 탈락하는 곳이 늘어나고 있는 것이다.

가격 인상을 억제하면서까지 착한가격 업소 지정을 유지할 만큼 정부나 지방자치단체에서 주는 인센티브가 적다는 게 업소 주인들의 공통된 지적이다. 각 지자체가 착한가격 업소에 지원하는 인센티브는 쓰레기봉투값 보조, 상·하수도료 감면, 소상공인 정책자금 우선 대출 등에 불과하다. 안행부가 편성한 착한가격 업소 관련 예산도 홍보용으로 연간 1억원에 불과하다. 이런 이유로 개인서비스 요금 안정 관리의 최일선에 선 착한가격 업소들의 희생만 강요하고 있다는 불평이 나오고 있다. 이에 대해 문영훈 안행부 지역경제과장은 “사람들이 착한가격 업소를 많이 찾도록 앞으로 홍보를 강화하겠다”고 말했다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com