벤처펀드 "투자할 곳이 없다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

벤처펀드 외화내빈

창조경제 타고 수천억 펀드 쏟아지는데…

모바일 앱 등 돈 안드는 창업이 대부분

실적 연연해 투자땐 '제2벤처 거품' 우려

창조경제 타고 수천억 펀드 쏟아지는데…

모바일 앱 등 돈 안드는 창업이 대부분

실적 연연해 투자땐 '제2벤처 거품' 우려

정부가 창조경제를 주창하면서 각종 지원 펀드가 우후죽순으로 조성되고 있다. 하지만 직접 기업을 발굴, 투자를 담당하는 벤처캐피털 사이에서는 투자할 곳이 없다는 아우성이 나오고 있다. 올 하반기부터는 미래창조펀드(5000억원)·성장사다리펀드(연간 2조원) 등 정부 주도의 지원자금이 본격적으로 시장에 흘러들어올 예정이다. 자칫 ‘제2의 벤처버블’이나 ‘좀비기업’이 나타날 수 있다는 우려가 커지고 있다.

○벤처 창업 패러다임 바뀌어

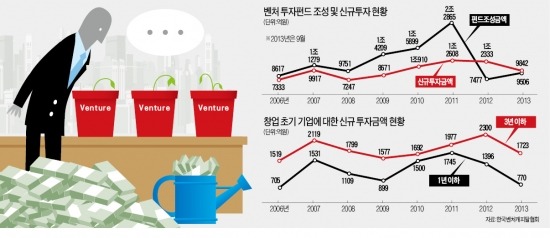

29일 한국벤처캐피탈협회에 따르면 올 들어 9월까지 조성된 벤처펀드는 9506억원으로 이미 지난해 조성금액인 7477억원을 넘어섰다. 하지만 신규투자 금액은 9842억원으로 지난해의 1조2333억원에 미치지 못하고 있다. 연말까지 간다면 작년과 비슷한 수준의 신규투자를 달성할 것으로 전망되지만 빠른 속도로 펀드가 새로 조성되는 것에 비해 신규투자가 활발히 이뤄지지 못하고 있음을 보여준다.

실제 지난해 5월 은행연합회 소속 20개 금융회사가 5000억원을 출연해 만든 은행권청년창업재단은 올해 9월까지 직접투자 실적이 56억원에 그쳤다. 대신 재단은 성장사다리펀드에 3500억원을 출연하고 IBK캐피탈 등 4개 위탁운용사를 선정해 초기 벤처기업에 500억원을 지원하는 등 간접 투자에 힘쓰고 있다.

전문가들은 투자 대상을 찾는 데 어려움을 겪고 있는 원인으로 우선 대부분의 창업이 모바일 애플리케이션(앱·응용프로그램)이나 모바일 게임 등 아이디어 기반으로 이뤄지는 것을 꼽았다. 최환진 이그나이트스파크 대표는 “창업 경진대회 등의 여파로 고민 없이 창업하는 이른바 ‘상상창업가’가 급증하는 추세”라고 지적했다. 창업이 대학생들에게 있어 하나의 ‘스펙’처럼 여겨지면서 해외에서 쉽게 사업 아이템을 가져와 프레젠테이션만 멋지게 하면서 투자를 바라는 사람이 많다는 것이다.

엔젤투자협회 관계자는 “2000년대 초반 창업 벤처들은 벤처캐피털의 투자를 받아 코스닥에 등록하는 게 목표였지만 지금은 비즈니스모델을 인정받아 사업을 매각하려는 창업자가 많다”며 “이게 벤처투자 유치 수요가 적은 이유 중 하나”라고 말했다.

○돈보다 인프라 구축에 힘써야

사정이 이렇지만 하반기부터 더 많은 돈이 몰려온다는 것이 문제다. 금융위원회가 정책금융공사, 산업은행 등과 손잡고 조성하는 성장사다리펀드는 올해 2조원, 3년간 총 6조원 규모에 이른다. 중소기업청은 5000억원 규모의 미래창조펀드를 하반기에 출범할 계획이다. 이 외에 국민연금, 우정사업본부, 농업정책자금관리단 등도 각자 적게는 수백억원에서 많게는 수천억원대의 벤처펀드를 조성하기로 했다. 일부 지방자치단체, 연기금, 대기업 등도 벤처펀드 열풍에 합세하고 있다.

이 때문에 정부의 돈줄에 기대 생명을 연명하는 ‘좀비 기업’이 다수 생겨나면서 오히려 창업 생태계에 부정적 영향을 줄 수 있다는 지적이 나온다. 망해야 할 기업은 망하고, 또 새로운 기업이 생겨나야 건전한 창업 생태계가 이뤄질 수 있다는 이유에서다. 김광두 국가미래연구원 원장은 지난 5월 한 포럼에서 “벤처캐피털이 보유한 중소·벤처 투자펀드의 투자 여력은 작년 기준으로도 2조5000억원이 남아 있다”며 “정부가 실적만 내려고 노력하다 보면 구조조정이 필요함에도 불구하고 돈의 힘으로 버티는 좀비기업을 양산할 수 있다”고 말했다.

업계 전문가들은 “정부의 창업 지원은 단기간에 자금을 지원하는 데만 초점이 맞춰졌다”며 “돈보다는 창업 인프라를 갖추는 게 더 시급하다”고 강조했다. 돈이 필요한 기업이 투자를 받지 못하는 것은 꼭 시장에 돈이 없어서가 아니라 좋은 기업을 가려낼 수 있는 벤처투자자의 역량, 위험을 감수하고 투자할 수 있게 해주는 시스템 등의 부재도 원인이라는 것이다.

업계 관계자는 “거품을 만들지 않으려면 시장에 대규모 자금을 풀기보다 한 단계씩 밟아나갈 수 있는 벤처육성 정책을 확립하는 게 중요하다”고 말했다.

임근호/오동혁/임원기 기자 eigen@hankyung.com

!["한 푼이라도 아끼자"…퇴직금 똘똘하게 받는 비결 [이신규의 절세노트]](https://img.hankyung.com/photo/202502/99.29355649.3.jpg)

!["알면 알수록 매력적"…볼보 EX30의 이유있는 자신감 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39434132.3.jpg)