국민행복의료기획단 토론회…축소보다 폐지에 방점

의료質 평가 후 인센티브로 손실보전

복지부 "연내 정부안 마련…2014년 시행"

병원協 "대형병원 쏠림 가속" 반발

○폐지가 다수안

건강보험 적용이 안 되는 비급여제도 개선을 논의해온 국민행복의료기획단은 31일 서울 당산동 그랜드컨벤션센터에서 정책토론회를 열고 이 같은 내용의 선택진료비 개선 방안을 발표했다. 기획단이 내놓은 첫 번째 대안은 선택진료제를 완전히 폐지하는 것이다. 기획단의 다수 의견이기도 하다. 환자 대부분이 의사보다는 병원을 보고 진료를 선택하는 만큼 선택진료제를 폐지하고 서비스가 우수한 병원에 인센티브를 주는 제도로 바꾸자는 것이다. 의사 간 협업체제를 중심으로 하는 대형병원의 진료 흐름에도 부합한다는 설명이다. 다만 병원별로 의료의 질을 평가하는 과정을 거쳐야 한다는 것이 기획단의 주장이다.

기획단이 마련한 두 번째 안은 현행 선택진료제 골격을 유지하되 적용 범위를 대폭 축소하는 것이다. 조건을 까다롭게 바꿔 선택진료 대상 의사 수를 줄이거나 검사·영상진단·마취 등 차별성이 크지 않은 진료에 대해서는 특진비를 못 받게 하는 방안이다. 지금은 각 병원이 전문의 경력 10년 이상 등의 요건을 갖춘 의사 중 최대 80%까지 ‘선택진료 의사’를 둘 수 있다. 기획단의 의견은 이 비율을 50% 이내로 축소하자는 것이다. 하지만 이 경우 수익을 추구하는 병원의 생리상 시간이 가면서 흐지부지될 것이라는 지적이 많았다.

○병원의 반발 등 과제 산적

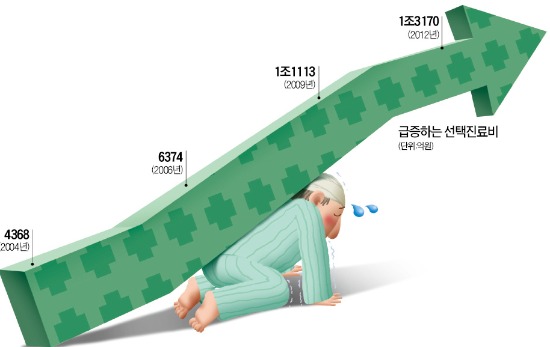

기획단이 선택진료제 폐지 쪽으로 가닥을 잡았지만 넘어야 할 산이 많다. 우선 돈을 누가 부담하느냐는 것이다. 2012년 기준 특진료는 1조3700억원에 달했다. 기획단은 환자 부담을 줄여주는 대신 건강보험과 병원이 나눠서 분담하는 방안을 제안했다. 제도개선 초기에는 환자가 절반가량을 내고, 나머지는 건강보험과 병원이 나눠서 부담하는 것이 어떠냐는 얘기다. 지금은 환자가 모두 부담한다. 이 대목에서 병원들이 반발하고 나섰다. 장호근 병원협회 보험이사는 이날 토론회에서 “병원의 희생만을 강요하는 일방적 정책”이라고 목소리를 높였다.

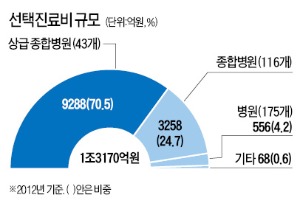

대형병원으로 환자가 쏠리는 현상이 더 심해질 것이란 우려도 나왔다. 지금도 전체 선택진료비의 70.5%인 9288억원이 43개 상급종합병원에서 발생하고 있다. 부담이 줄어들면 대형병원에 더 많은 환자가 몰리게 될 것이라는 얘기다. 이에 대해 권병기 보건복지부 비급여제도개선팀장은 “대형병원을 선택한 환자들이 일반병원을 선택한 환자보다 더 많은 진료비를 부담하게 함으로써 쏠림현상을 완화할 수 있을 것”이라고 말했다.

하지만 복지부도 고민이 없는 것은 아니다. 인센티브 시스템의 붕괴다. 병원별 지원체계로 바뀔 경우 실력 있는 의사가 더 많은 환자를 진료하고, 더 좋은 치료방법을 개발함으로써 더 큰 보상을 얻게 되는 선순환구조를 무너뜨릴 수 있다는 것. 복지부 관계자는 “선택진료를 폐지하더라도 특정과목에서 실력 있는 의사들에게 더 많은 보상이 돌아가게 하는 방법을 찾는 게 과제”라고 말했다. 복지부는 연말까지 정부안을 마련해 내년부터 시행할 계획이다.

김용준/이준혁 기자 junyk@hankyung.com