오바마 해외출장 필수품은…'보안 텐트'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

도청차단 위해 숙소인근 설치

비밀통화·참모와 대화때 사용

비밀통화·참모와 대화때 사용

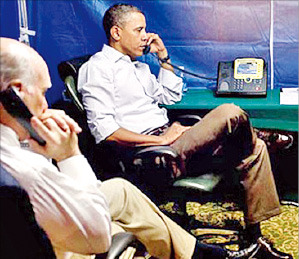

실제로 백악관은 2011년 3월 오바마 대통령이 브라질 리우데자네이루 방문 때 숙소 인근에 설치된 텐트 안에서 힐러리 클린턴 전 국무장관과 리비아 공습에 대해 전화 통화하는 모습의 사진을 공개했다. 사흘 뒤 에콰도르 수도 산살바도르에서도 비슷한 사진이 공개됐다.

제임스 울시 전 중앙정보국(CIA·1993~1995년) 국장은 “지금은 어디서든 우리가 타깃이 되는 시대”라며 “중국이나 러시아, 아랍권 등 어떤 국가든 우리를 감시할 역량이 있기 때문에 최대한의 예방 조치를 해야 한다”고 말했다. 미 안보당국은 대통령뿐 아니라 의원이나 외교관, 정책 결정권자, 미군 지휘관 등도 해외에서 도청 방지 텐트와 유사한 조치를 취하도록 요구하고 있다. 적성국은 물론 서유럽 등의 우방권이 ‘손님 감시’에 결코 소홀하지 않다는 점을 알고 있기 때문이다.

미국의 고위급 인사들이 언제부터 비밀 텐트를 사용했는지는 확실치 않지만 조지 테닛 전 CIA 국장(1997~2004년)이 첫 인사였다는 게 안보당국자들의 설명이다. 빌 클린턴 행정부 시절 특사 자격으로 중동에 오래 머물며 야세르 아라파트 전 팔레스타인 자치정부 수반과 수시로 만난 테닛 전 국장은 세계적인 첩보 능력을 갖춘 이스라엘에 핵심 정보를 도둑맞지 않으려고 비밀 텐트를 고안한 것으로 전해졌다.

물론 모든 미국 관리의 해외 방문에서 도청 방지 텐트가 등장하는 것은 아니다. 비용이 만만치 않은데다 휴대나 설치, 철거 작업이 간단치 않기 때문이다. 최고위급 아래 단계에서는 텐트 대신 전화 부스와 같은 소규모 장비가 활용된다.

미국 땅에서도 ‘예방조치’가 이뤄진다. 오바마 대통령은 특별히 암호화된 휴대폰을 갖고 다닌다. 또 장관이나 안보당국 고위급 인사가 새로 임명되면 이들의 집에 일급비밀 대화를 하거나 컴퓨터를 사용할 수 있도록 도청 및 방음 장치 등이 있는 ‘특별 방’이 별도 설치된다.

워싱턴=장진모 특파원 jang@hankyung.com