대입 삼수 후에 제대마저 늦어져…절망적 환경 덕에 더 열심히 공부

'긍정'은 軍서 배운 최고의 기술

나는 특별히 해병대 복무 중 체득한 스킬의 하나로 ‘환경에 절망하기보다는 순응하며 생각을 긍정적으로 바꾸자’를 인생살이 방법의 밑바탕으로 삼고 있다. 바로 우생마사(牛生馬死)의 교훈이다. 1966년 2월, 부산대에 입학했을 때는 삼수를 하고 난 뒤였다. 상고를 졸업하고 고졸 은행원이 되겠다는 당초 계획을 바꿔 대학 진학에 도전했으나 목표한 대학에 연거푸 낙방했다. 입학하고 보니 잃어버린 2년 세월이 무거운 자괴감으로 다가왔다. 기약 없는 아들의 뒷바라지를 하고 계시는 홀어머님을 생각하면서 나는 새로운 도전을 하게 됐다.

시간 손실을 1년이라도 만회한다면 삼수가 재수로 바뀌는 것이고, 이의 유일한 방법은 군 복무기간의 조율이라고 판단했다. 1학년 1학기말 시험을 마치고 1966년 7월4일, 해병대 179기로 진해 훈련소에 입소했다. 당시 다른 군 복무기간은 28~30개월이었고 해병대는 24~25개월이었으므로 1968년 8월의 제대는 바로 9월의 복학으로 연결된다는 일차방정식 결론을 실천에 옮긴 것이었다.

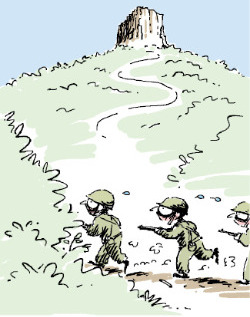

1966년 7~8월의 한여름 지옥훈련을 견딜 수 있었던 건 일차방정식에 대한 확신 때문이었다. 진해 훈련소를 거친 모든 해병들은 특히 ‘천자봉 구보’를 잊지 못한다. ‘해병혼’이라고 쓰여진 까마득한 산봉우리를 ‘앞에 총’ 자세를 유지한 채 왕복구보하는 것으로, 훈련소에 돌아오면 거의 실신할 정도의 고된 행군이다. ‘천자봉 구보’는 인명사고로 이어졌고 그 후로는 기온이 일정 수준 이상 올라가면 훈련 대신 숙면으로 대체하는 조치가 정착됐다. 이때부터 나는 ‘경직’보다는 ‘유연’, ‘사후조치’보다는 ‘사전예방’, ‘시스템 관리’보다는 ‘사람관리’가 더 중요하다는 것을 느끼게 됐다.

그해 11월까지 위탁교육을 받은 후 해병 포항기지사령부에서 시작한 해병생활은 내 인생을 밑바닥부터 바꾸어 놓았다. 전혀 해병대와 맞지 않을 것 같았던 내가 해병다운 모습으로 다듬어져 가는 사이 기다리던 1968년 새 아침이 밝았고 9월 복학의 날짜를 손꼽기 시작했다. 그러나 복잡한 미적분 방정식이 내 인생에도 있다는 것을 깨닫기에는 오랜 시간이 걸리지 않았다.

1월21일 ‘북한 무장게릴라 청와대 습격사건’을 시작으로 10월에는 급기야 ‘울진·삼척 무장공비사건’까지 겹쳤다. 언제 전쟁이 일어날지 모르는 상황에서 해를 넘겨 1969년을 맞았다. 9월 복학은 깨어진 꿈이 됐고 1969년 3월31일, 34개월의 복무를 끝내고 다시 학교로 돌아왔다.

지난 7월 말, SK미소금융재단 이사장을 마칠 때까지 약 42년간 일해 왔고 현재는 SK가 세운 사회적 기업에서 봉사하고 있다. 가끔 만들어지는 강의·강연자리에서 모든 분들에게 첫째, 실패를 극복하는 기술을 배우자. 둘째, 겸손한 마음가짐을 가지자. 셋째, 긍정적인 사고를 하자라는 말씀을 드리고 있다.

신헌철 < 부산대구행복한학교재단 이사장·前 SK에너지 부회장 >

![[속보] 문재인 "부울경 메가시티 실종…민주당 고민해 달라"](https://img.hankyung.com/photo/202501/02.22579247.3.jpg)