제조업도 활기…생산자 변신

수출 의존하던 신흥국 타격

중국이 만들고 미국이 소비하던 세계 경제의 성장 모델이 더 이상 작동하지 않고 있다고 블룸버그통신이 1일(현지시간) 보도했다.

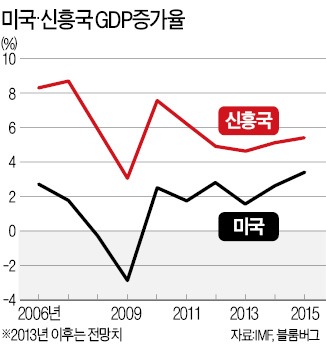

2009년 경기침체가 공식 종료된 뒤 미국 경제는 꾸준히 회복하고 있지만 과거처럼 수입이 늘어나지 않아 그 온기가 해외로 전해지지 않는 것.

단적으로 2006년 6%에 달했던 미국의 국내총생산(GDP) 대비 경상수지 적자는 지난 2분기 2.5%로 줄어들었다. 1999년 이후 가장 낮은 수치다. 지난 9월에는 중국의 수출이 0.3% 줄어들어 시장에 충격을 주기도 했다.

미국 경상수지 적자가 줄어든 건 셰일가스 붐으로 에너지 수입이 감소한 것이 가장 큰 요인이다. 가스 원유 등 에너지 가격이 낮아지자 과거 중국 등에 의존하던 제조업 생산도 활기를 띠고 있다. 미국이 신흥국의 소비자에서 경쟁자로 바뀌고 있다는 분석마저 나온다.

마노즈 프러던 모건스탠리 신흥국 담당 이코노미스트는 “세계 경제의 성장이 조금씩 ‘제로섬 게임’으로 바뀌고 있다”고 말했다.

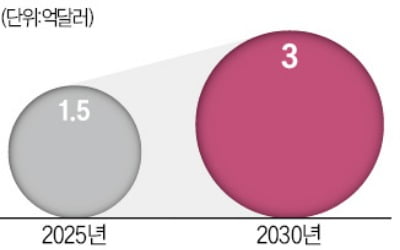

뱅크오브아메리카(BoA) 메릴린치에 따르면 과거 미국의 경제 성장률이 1%포인트 높아지면 세계 경제 성장률은 0.4%포인트 올라갔지만 최근 그 효과가 0.3%포인트로 줄었다. 신흥국으로의 자금 유입 속도도 줄고 있다.

부작용만 있는 건 아니다. 세계 경제의 골칫거리였던 ‘글로벌 불균형’이 해소될 것이라는 기대도 나온다. 중국, 독일 등 무역 흑자국이 미국에 돈을 빌려주고 미국 소비자들이 그 돈으로 소비를 하던 글로벌 불균형 문제는 2008년 글로벌 금융위기의 원인 중 하나로 지목돼 왔다. 부실 대출로 미국 주택 시장의 거품을 키웠기 때문이다.

뉴욕=유창재 특파원 yoocool@hankyung.com