고금리 유혹 빠진 투자 큰 손실

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

M&A 시장은 사고파는 매물의 성격에 따라 ‘프라이머리(primary) 시장’과 ‘세컨더리 시장’으로 구분한다. 전자는 정상적인 기업이 거래되는 시장을, 후자는 부실기업이 거래되는 시장을 말한다. 세컨더리 M&A 시장은 금융위기를 극복해나가는 마무리 단계에서 형성된다. 출구전략 추진 시점과 맞물리면서 큰 장(場)이 선다.

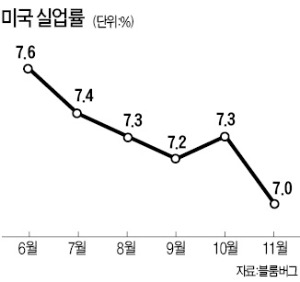

내년은 글로벌 금융위기가 발생한 지 6년이 되는 해다. 특정국 금융위기는 ‘유동성 위기→시스템 위기→실물경기 위기’ 순으로 극복하는 게 정석이다. 금융위기에서 완전히 벗어나는 단계를 10부 능선이라고 한다면 7~8부 능선을 지날 때부터 출구전략을 마련하는 것이 바람직하다. 미국 중앙은행(Fed)이 올해 5월부터 출구전략 추진을 꾸준히 암시하고 있는 것은 금융위기 극복이 이 단계까지 왔다는 판단에서다.

금융위기를 거치면서 나타난 많은 변화 가운데 하나는 기업 간 차별화가 심해졌다는 점이다. 위기를 기회로 만든 기업들은 자금을 주체할 수 없을 정도로 많이 보유하고 있다. 금융위기 이후 미국을 비롯한 주요국의 ‘제로’ 금리 정책 및 수익률 하향 평준화 현상과 맞물려 보유 형태도 현금이 대부분이다.

하지만 경쟁력이 취약하거나 부실을 안고 있었던 기업들은 위기를 거치며 한층 더 심각한 자금난에 봉착했다. 위기 초기에는 축적해 놓은 자산으로 버티지만, 해가 갈수록 한계(통상 위기 발생 3년 후)에 부딪히면서 급격히 부실화된다. 궁극적으로는 세컨더리 M&A 시장에 매물로 나온다. 내년에는 이런 매물이 극(極)에 달할 것이라는 전망이다.

최근처럼 라이프사이클이 짧아진 시대에서는 새로운 기업을 창업하거나 기존 기업이 한 단계 도약을 추진할 때 전통적인 방법을 고수했다가는 실패할 가능성이 높다. 오히려 세컨더리 M&A 시장에서 잠재적인 경쟁력이 높은 부실기업을 인수하는 게 성공할 확률이 높다. ‘경기순환 순응성(정점이 더 올라가고 저점이 더 낮아지는 현상)’이 심해지는 때는 더욱 그렇다.

재테크 관점에서 세컨더리 M&A 시장만큼 양면성이 두드러진 곳도 찾아보기 힘들다. 잠재력이 큰 부실기업을 사들인 기업에 투자하면 의외로 큰 수익을 올릴 수 있다. 부실기업이 매물로 나올 때 ‘매몰’됐던 무형의 가치(기업문화·훈련된 인력·거래처 등)가 좋은 기업에 인수되는 순간 다시 살아나기 때문이다.

세컨더리 M&A 시장에 투자하는 것은 또 다른 의미의 ‘체리 피킹(cherry picking)’ 투자기법이다. 금융위기 등으로 기업가치에 비해 과도하게 떨어진 주식을 골라 투자하는 방식이다. 워런 버핏 벅셔해서웨이 회장 등이 즐기는 이 기법은 마케팅 분야에서 많이 활용되다 최근 금융권으로 넘어왔다.

하지만 부실기업을 잘못 인수한 기업에 투자할 경우 한순간에 투자금을 날릴 수도 있다. 부실을 낳은 요인들은 그 성격상 악화가 양화를 구축하는 ‘그레셤의 법칙’이 적용돼 강한 전염효과를 내기 때문이다. 한국에서도 욕심을 부려 무리하게 부실기업을 인수했다가 모기업까지 동반 부실화되면서 결국 인수기업을 다시 토해내는 사례가 종종 발생했다.

투자자들이 세컨더리 M&A 시장이 활성화되는 시점에 회사채나 기업어음(CP) 등에 투자할 경우 반드시 새겨둬야 할 덕목이 있다. 특정 기업이 자금난에 시달리면 일단 투자한 자산은 회수하는 것이 바람직하다. 제값에 거래되던 자산도 해당 기업이 자금난에 시달린다는 소문이 도는 순간 거래가 끊기고 훗날 헐값에 팔게 되는 경우가 많기 때문이다.

좋은 기업일수록 자금조달 금리가 떨어지는 게 정상이다. 눈에 익은 기업이 고금리로 회사채나 CP를 발행한다면 자금 조달에 어려움을 겪고 있음을 반증하는 증표다. 이럴 때 고금리 유혹에 빠져 부도위험이 높은 회사채나 CP에 투자하는 사람을 두고 ‘칼날 위를 걷는 무속인’에 비유하곤 한다. 무속인이 칼날 위에서 떨어지면 큰 상처가 나듯이, 투자자는 하이먼-민스크의 이론대로 ‘어느 날 갑자기’ 전 재산을 날리게 된다.

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com