만년필 회사 직원들도 가르치는 '만년필 박사', 박종진 만년필연구소장

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

국내 첫 '만년필 입문서' 출간

열살 때 첫 구입…만년필과 30여년

2010년부터 매년 日동호회와 '펜쇼'…"만년필은 '무당의 방울' 같은 존재"

열살 때 첫 구입…만년필과 30여년

2010년부터 매년 日동호회와 '펜쇼'…"만년필은 '무당의 방울' 같은 존재"

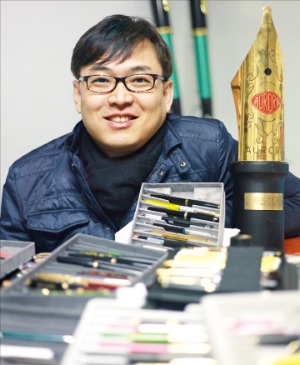

글자를 ‘쓰는’ 시대에서 ‘치는’ 시대로 바뀌면서 선물용 혹은 ‘성공한 남자의 상징’ 정도로 여겨지는 물건 만년필. 그 만년필에 미쳐 30년 이상을 공부해 만년필연구소를 차리고 책까지 출간한 사람이 있다. 박종진 만년필연구소장(43·사진)이 주인공이다. 만년필의 역사, 브랜드, 구입요령, 관리·수리방법 등을 담은 ‘만년필입니다’라는 책을 낸 그를 최근 서울 을지로 만년필연구소에서 만났다.

“만년필에 관한 국내 최초의 책입니다. 만년필을 수리해주면서 알게 된 출판사 대표가 권유해 쓰게 됐어요. 지난 4월 한국출판문화산업진흥원의 출판지원 사업에 당선됐는데, 차일피일 미루다가 9월 말에야 시작했죠. 책은 사흘 만에 썼는데, 출판사 편집을 거치다보니 이제야 나왔네요.”

집필기간이 고작 3일, 귀를 의심하며 다시 물었다. “출판사 대표와 여관방 하나 잡아서 3일 만에 다 썼다”는 박 소장의 말은 2시간 남짓 걸린 인터뷰가 끝날 즈음에야 고개가 끄덕여졌다. 무려 30년 이상 만년필을 분신처럼 여기고 살아온 그였다.

박 소장은 초등학교 3학년 때 처음 만년필을 샀다고 한다. 용돈을 모아 산 500원짜리 ‘파커45’는 ‘짝퉁’이었고, 그걸 뜯어보고 고치기도 하면서 점차 만년필의 매력에 빠졌다. 대학에 가서는 유명 펜숍이나 벼룩시장, 박물관을 찾아 세계 방방곡곡을 다녔다.

2007년 1월에는 을지로에 만년필연구소를 세웠고, 2010년부터는 매년 두 차례 일본의 만년필 동호회 ‘와구나’와 함께 ‘펜쇼’를 열고 있다. 지난달 열린 제8회 펜쇼에는 500명이 넘는 동호인이 모였다. 2008년부터는 전국 교보문고 지점에 근무하는 만년필 담당 직원들을 대상으로 만년필 강의도 해오고 있다. 국내 최대 만년필 동호회인 포털사이트 다음의 ‘펜후드’(회원수 1만8600명) 회장이기도 한 박 소장이 그동안 수리해준 만년필은 1만여개. 매주 토요일이면 50여명의 동호인이 연구소를 찾는다. 대부분 만년필을 수리하러 오는 사람들로 두 평 남짓한 방이 북새통을 이룬다고 한다. 수리비용은 무료, 즉 만년필과 관련한 수입은 없다.

박 소장이 보유한 만년필은 모두 100개 정도. 1999년 결혼 이전엔 갖고 있던 만년필이 1000여개에 달했다는 그는 금융 관련 일을 하는 평범한 직장인이다. 지금은 옥션, 이베이 등을 통해 제품 브로셔나 브로마이드 같은 50년 이상된 만년필 자료를 수집하는 데 공을 들이고 있다. “왜 만년필이 좋으냐는 질문에는 답이 없어요. 제게 만년필은 ‘무당의 방울’ 같은 존재랄까요. 논리적으로 생각하면 이해가 쉽지 않죠. 보고만 있어도 마음이 편해지고 기분이 좋아지는, 제겐 운명 같은 존재입니다.”

백승현 기자 argos@hankyung.com