'메이드 인 차이나'서 '차이나 인사이드'로…한국산 소재, 중국산으로 빠르게 대체

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

소재 강국으로 가는 길

최대 고객이던 中도 경쟁자 부상

최대 고객이던 中도 경쟁자 부상

이 과정에서 한국산 부품과 소재는 급속히 중국산으로 대체되고 있다. 게다가 한국과 중국 간 자유무역협정(FTA) 협상까지 급물살을 타고 있어 대응책이 필요하다는 지적이 제기된다.

그동안 한국은 매년 M&C 부문에서 2500억달러어치를 세계에 수출했다. 올 상반기에는 수출액을 더 늘려 국내 수출의 절반에 육박하는 규모로 성장했다. 수출이 증가하면서 M&C 무역수지도 개선되는 추세다. 2003년 62억달러였던 M&C 부문 무역수지는 이듬해 처음으로 100억달러 선을 돌파했다. 아예 2006년부터는 M&C 부문이 전체 무역수지를 떠받치기 시작했다. M&C 부문 흑자가 없으면 전체 무역수지가 적자로 돌아서는 구조가 된 것이다.

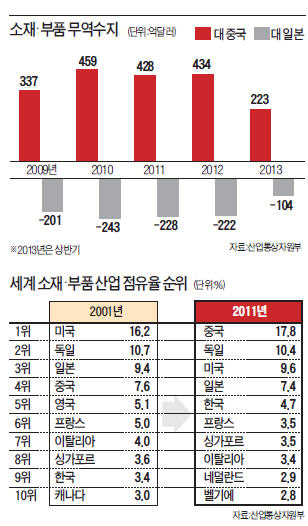

일등공신은 중국이었다. 2009년 M&C 부문에서 거둔 513억달러 흑자 중 65.8%인 337억달러를 중국에서 벌어들였다. 2010년엔 중국 M&C 무역 흑자 규모가 사상 최대인 459억달러를 기록했다. 일본과의 교역에선 매년 200억달러 이상의 적자를 봐도 중국 덕에 M&C 부문에서 대규모 흑자를 낸 것이다. 그러나 거기까지였다.

2011년엔 중국 상대 흑자가 426억달러로 줄었고, 전체 M&C 무역 흑자 중 차지하는 비율도 50% 이하로 내려앉았다. 이 비율은 지난해에 47.7%로 더 떨어졌다. 비슷한 시기에 5대 소재 영역 중 섬유와 화학제품, 고무·플라스틱 등 3개 부문에선 한국이 중국을 상대로 적자를 보기 시작했다. 5대 영역을 73개 세부 소재로 나눠보면 73%인 53개에서 대중 무역수지 흑자 규모가 줄어들었다.

중국의 전략 변화가 가장 큰 요인으로 꼽혔다. 중국 정부는 2000년대 중반 이후 ‘차이나 인사이드’를 전면에 내세웠다. 소재와 부품을 해외에서 가져와 중국에서 단순 조립만 하다 부품 제작과 조달을 자체적으로 하는 방향으로 전환했다. 이때부터 중국 대기업은 해외 협력업체에 중국산 소재·부품을 사용할 것을 요청하고 있다. 중국 대기업에 납품하는 국내 한 중소기업은 2000년 초반까지 모두 한국산 부품과 소재를 썼지만 지난해부터 78%를 중국산으로 대체하고 있다.

이의훈 KAIST 경영과학과 교수는 “중국이 원가 경쟁력을 앞세워 한국의 소재시장을 잠식할 수 있다”며 “중국이 따라올 수 없는 고부가가치 분야에서 기술력으로 승부해야 한다”고 말했다.

정인설 기자 surisuri@hankyung.com

![[속보] 트럼프 "캐나다·멕시코와 3일 관세 관련 대화할 것"](https://img.hankyung.com/photo/202502/02.22579247.3.jpg)