[책마을] 금속활자는 서양보다 빨리 발명했는데 한권 값이 쌀 28말…조선시대 책이 귀했던 이유

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

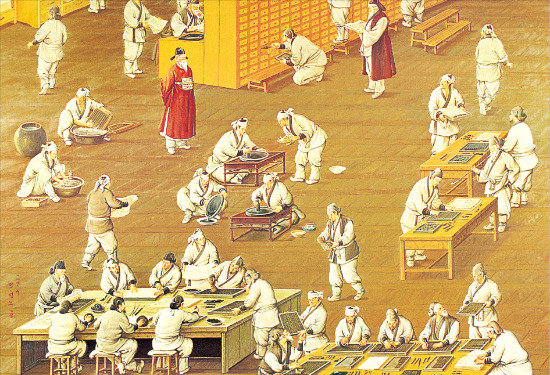

조선시대 책과 지식의 역사 / 강명관 지음 / 천년의상상 / 548쪽 / 2만5000원

한국에서 금속활자를 논할 때 흔히 ‘세계 최초’라는 말을 붙인다. 말하자면 구텐베르크보다 훨씬 빠른 시간에 발명했기 때문에 우리가 더 우월하다는 얘기다. 우리의 금속활자도 서양처럼 책을 대량생산하도록 바꾸고 지식을 유통시키고 세상을 바꿨을까.

![[책마을] 금속활자는 서양보다 빨리 발명했는데 한권 값이 쌀 28말…조선시대 책이 귀했던 이유](https://img.hankyung.com/photo/201401/AA.8210592.1.jpg)

구텐베르크의 인쇄술은 상업적 동기 때문에 나왔다. 생산가격을 낮추기 위한 상업적 목적으로 민간에서 제작했다. 반면 조선의 경우 성리학을 보급하기 위한 국가의 필요에 의해 국가가 제작했고 소량 제작에 그쳤다. 라틴어 활자보다 한자활자의 획수가 훨씬 더 복잡했던 것은 또 다른 이유였다.

조선시대 절대다수의 서적은 왕이 출간을 결정하거나 고급 관료들의 요청을 왕이 허락하는 식으로 탄생했다. 인쇄소에 해당했던 주자소도 궐 내에 있었고 유통은 왕이 하사하거나 개인 간의 물물교환이 주를 이뤘다. 현재의 형태와 비슷한 서점은 없었다. 서점의 출현은 지식의 ‘해방구’가 생긴다는 의미다.

그러나 애초에 책이 지배계급의 유교 이데올로기를 전파하는 도구였던 조선에서는 지식의 상품화가 이뤄지기 힘들었다. 중종 때 사림이 정계에 진출하면서 “(책을) 묶어 높은 곳에 두고 한 번도 펼쳐 읽지 않아 좀벌레의 먹이가 된다면 무슨 이로움이 있겠습니까”라며 서점 설치를 주장하지만 기존 관료들의 반대로 무산된다.

책값도 비쌌다. 분량이 많지 않았던 ‘대학’과 ‘중용’이 쌀 21~28말, 즉 논 2~3마지기에서 나오는 쌀의 양이었으니 엄청난 고가였다.

저자는 “전근대시대의 다른 문명권과 비교하면 오히려 조선의 서적문화는 우수한 것이었다”면서도, 조선의 책과 지식 독점을 비판적으로 바라본다. 저자의 이런 관점은 잘 알려지지 않은 조선의 책과 지식의 역사를 조명하고, 흔히 갖고 있는 ‘우리 문화의 우수성’과 같은 의식을 뒤집어보는 데 효과를 발휘한다.

박한신 기자 hanshin@hankyung.com

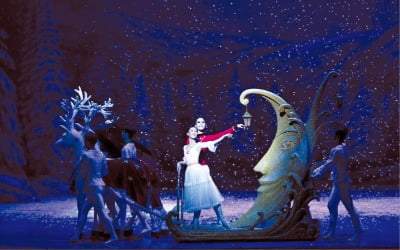

![[내일 날씨] 출근길 맹추위…아침 최저기온 '영하 15도'](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZN.38983734.3.jpg)