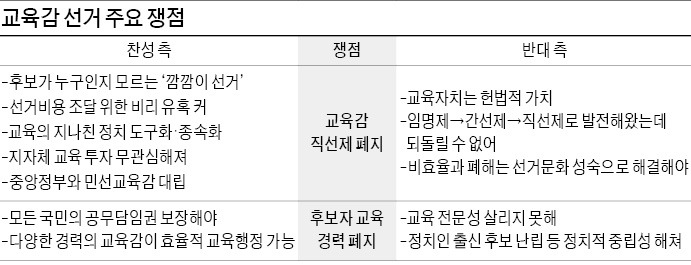

6월 교육감 선거 앞두고 '직선제 폐지' 쟁점화 "선거비 부정 등 정치판 전락…16명 교육감 중 9명 비리 연루"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

교총 등 "제한적 직선제로"…英·日선 지자체장이 임명

교육자치는 헌법적 가치…선거문화 성숙해지면 해결

교육자치는 헌법적 가치…선거문화 성숙해지면 해결

○“교육감 직선제 폐지해야”

시민단체인 선진사회만들기연대는 3일 서울 청계광장에서 ‘교육감 선거제 폐지 및 임명제 도입’ 캠페인을 벌인 데 이어 교육감 직선제 폐지를 위한 입법 청원에 나서겠다고 밝혔다.

이들은 △유권자들이 후보를 제대로 모른 채 투표하느라 투표율이 낮고(2010년 서울교육감 선거 투표율 53.9%) △막대한 선거비용 조달을 위해 각종 부정에 유혹당하기 쉬우며(2010년 당선 16개 시·도교육감 중 9명 각종 비리 연루) △지방자치단체가 교육에 대한 책임과 권한이 없어 교육 분야 재정 투입을 소홀히 하는 등의 문제점이 늘고 있다고 지적했다. 최종찬 공동대표(전 건설교통부 장관)는 “영국 일본 등은 지자체장이 교육감을 임명하고 미국도 14개 주만 선거로 뽑는다”며 “교육감 직선제를 폐지하고 시·도지사가 임명하도록 바꿔야 한다”고 주장했다. 진보 성향 교육감들이 학교폭력 학생부 기재나 전교조 시국선언 교사 징계 등 교육부의 명령을 거부하는 등 중앙정부와 갈등을 빚고 있는 점도 직선제의 폐해로 지적된다.

교수·교사 18만여명이 회원인 한국교원단체총연합회(교총)도 교육감 직선제를 제한적 직선제나 임명제로 바꾸는 ‘교육(감)선거특별법 제정’을 올해 최우선 핵심 과제로 추진키로 했다. 안양옥 교총 회장은 “교육감 선거로 교육의 정치 도구화·종속화가 심화되고 있다”며 “학부모와 교육계 종사자만 투표하는 제한적 직선제나 국회 동의를 받아 대통령이 임명하는 임명제로 바꿔야 한다”고 지적했다.

반론도 만만치 않다. 진보 성향의 한 교육계 관계자는 “헌법에 교육의 자주성 및 전문성, 정치적 중립성을 명시하고 있다”며 “헌법적 가치인 교육자치 실현을 위해 임명제와 간선제를 거쳐 직선제로 오게 됐다”고 말했다. 교육감 전국 동시 선거는 2010년에 이어 이번이 두 번째인 만큼각종 폐해와 비효율은 선거문화가 성숙해지면 해소될 것이라는 설명이다.

교육감 후보자의 자격 요건에 대한 논란도 재연되고 있다. 2010년 2월 지방교육자치법 개정으로 ‘교육 경력이나 교육행정 경력 5년 이상’인 자격 요건이 올해부터 폐지되기 때문이다. 개정 당시 정치권에서는 국민 모두에게 공무담임권이 있는 만큼 자격 제한은 안 되며 다양한 경력을 가진 교육감이 교육행정의 다양성과 효율성을 높일 수 있다는 논리를 내세웠다.

2009년 9월 헌법재판소가 교육(행정) 경력 요건에 대해 합헌 결정을 내리자 정치권이 아예 법을 바꿔 올해부터 자격 요건을 없앴다. 당시 교육계에서는 “대중적 인기가 높은 정치인이 교육감 선거에 나설 수 있도록 여야 정치권이 야합했다”며 “교육의 전문성과 정치적 중립성이 훼손된다”고 강력 반발했다.

올해 선거를 앞두고 교육계에서는 자격 요건 부활을 재차 요구하고 있다. 교총은 직선제 폐지를 추진하되 올해 폐지가 어려울 경우 자격 요건 부활을 추진한다는 계획이다. 교육부와 시·도교육청 고위 공무원들도 교육 경력 부활을 기대하고 있다.

○논란 거세질 듯

국회 정개특위는 오는 7일 공청회를 열어 교육감 직선제 폐지나 교육 경력 자격 요건 부활 등에 대한 의견을 수렴할 계획이다. 그러나 보수와 진보도 쟁점에 따라 같은 목소리를 내는 등 주요 단체 및 정치세력 간 의견이 엇갈리고 있어 교육감 선거를 둘러싼 논란은 더 거세질 전망이다.

교총이 최근 전국 17개 시·도교육감(세종시 추가) 후보군에 대해 분석한 결과 전·현직 교육부 장관, 교육공무원, 정치인, 전교조 위원장 출신 등 160여명의 다양한 후보가 출마 의사를 표시한 것으로 알려졌다. 이 중 교육 경력이 없는 후보군은 5% 안팎으로 추정된다.

정태웅 기자 redael@hankyung.com