[CEO를 위한 미술산책] 역할 강조한 동양·개성 묘사한 서양…초상화에 나타난 인간관

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정석범 문화전문기자의 CEO를 위한 미술산책

(28) 동양과 서양의 초상화

(28) 동양과 서양의 초상화

![[CEO를 위한 미술산책] 역할 강조한 동양·개성 묘사한 서양…초상화에 나타난 인간관](https://img.hankyung.com/photo/201401/AA.8214673.1.jpg)

왜 이런 차이가 발생했을까. 단언컨대 한국을 비롯한 동아시아 화가들의 솜씨가 떨어져서 그런 것이 아니다. 그 비밀은 바로 동아시아 유교사회와 서구의 인간관의 차이에 있다. 초상화는 개인을 대상으로 한 것인 만큼 거기에는 개인에 대한 관념이 투사돼 있기 때문이다.

이와 달리 동아시아 유교사회에서의 개인은 자신의 개성을 주장하기보다 집단의 화합과 안정을 도모하도록 권장됐다. 자신보다 타인을 먼저 배려하는 인간형이다. 처세를 중시한 건 그 때문이다. 인간관계를 크게 임금과 신하, 부모와 자식, 남편과 아내, 손윗사람과 아랫사람, 친구와 친구 등 다섯 개의 범주로 나눠 관계를 맺는 상대에 따라 그에 걸맞은 행동양식을 발현하라는 것이다. 한마디로 말해 개성보다는 역할을 중시한 것이다. 따라서 초상화도 개성적인 외모를 묘사하기보다는 역할을 강조하는 쪽으로 발전하게 된다.

특히 유교사회의 이상적인 개인은 세상의 평화를 가져오는 데 주도적 역할을 하는 관료가 되는 것이었다. 그런 관료 중에서도 국가의 안녕에 공을 세워 공신(功臣)으로 책봉되는 것은 최상의 영광이 아닐 수 없었다.

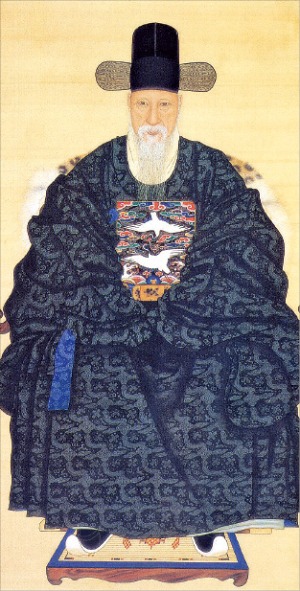

신은 유교사회의 롤모델인 만큼 외형의 치밀한 묘사보다는 역할의 묘사가 중요하게 여겨졌다. 개성보다는 관료로서의 위엄과 고귀한 성품을 드러내야 했다. 그 때문에 자세와 표정의 다양성은 제한될 수밖에 없는 운명을 지녔다. 호랑이 가죽이 덮인 의자에 앉아 하나같이 위엄 있는 표정을 짓고 있는 것은 그 때문이다. 후손의 경배 대상인 만큼 흐트러진 자세와 체통을 잃은 표정을 보여서는 곤란했다. 18세기 말의 화원화가인 이명기가 공신 초상화의 양식을 따라 그린 ‘오재순상’에는 그런 특징이 잘 드러나 있다.

풍경화와 마찬가지로 동아시아 초상화의 미적 가치를 서양 초상화와 동일선상에서 논의하는 것은 무의미하다. 서양의 초상화는 하나의 예술적 자율성을 지닌 작품으로, 동아시아의 제례용 초상은 집단적 이상을 드러낸 목적 예술로 파악하고 제각기 다른 미적 잣대를 적용하는 게 바람직할 것이다. 동아시아와 서양의 초상화는 서로 다른 인간관을 바탕으로 제각기 다른 길을 걸어온 예술이기 때문이다.

정석범 문화전문 기자 sukbumj@hankyung.com