"원하는 시간만 일"…선택근로·미니잡으로 실업률 잡았다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

신년기획 - 장벽붕괴 25년 게르만의 비상 (4) 저실업 비결은 '시간제 일자리'

실업률 5%로 뚝…유럽평균은 12%

여성·청년·노인 고용 늘어 '긍정적'

기업 1人봉급으로 2人채용 '효과'

실업률 5%로 뚝…유럽평균은 12%

여성·청년·노인 고용 늘어 '긍정적'

기업 1人봉급으로 2人채용 '효과'

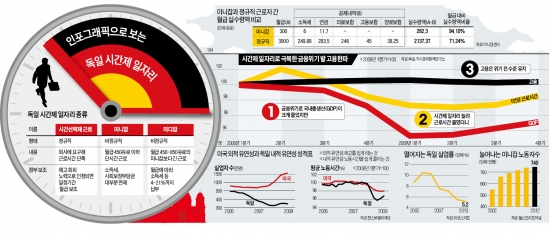

글로벌 금융위기와 남유럽 재정위기 등으로 한동안 선진국 고용시장은 얼어붙었지만 독일만은 예외다. 2004년 10%가 넘던 실업률은 금융위기에도 꾸준히 떨어져 지금은 사상 최저인 5.2%(지난해 10월 말 기준)를 나타내고 있다. 유럽 17개국의 평균 실업률이 12.1%에 달하는 것과 대비된다. 다양한 시간제 일자리 제도를 도입해 일자리를 나눴기 때문이다.

시간제 일자리로 이룬 고용 기적

독일의 시간제 일자리는 크게 세 가지다. 첫 번째는 루돌프 팀장의 사례와 같은 정규직의 시간선택제 근로다. 한 직장을 15일 이상 다닌 근로자는 누구나 고용주에게 근로시간 단축을 요구해 일정 비율만 일할 수 있다. 이를 활성화하기 위해 독일 정부는 노동시간 50% 단축시 해당 근로자의 임금을 6개월간 최대 30% 지원하는 정책을 마련했다.

두 번째는 미니잡(mini-job)이라는 이름이 붙여진 저임금 단시간 근로(평균 주 15시간 미만)다. 월 450유로(약 65만원) 이하의 봉급을 받는 대신 소득세와 사회보장 부담금을 대부분 면제받는다. 이 때문에 월급을 3000유로 받을 때 29%에 가까운 각종 세금 및 분담금, 연금을 제한 뒤 실수령액은 2137유로지만 300유로의 월급을 받는 미니잡 근로자는 282유로를 손에 쥘 수 있다. 2003년 600만명이던 미니잡 근로자는 2012년 740만명으로 독일 전체 고용의 20%를 담당하며 고용률 상승에서 가장 큰 역할을 하고 있다.

세 번째는 미디잡(midi-job)이다. 월 450~850유로의 월급을 받는 근로자로 해당 구간 내에서 월급이 많을수록 소득세와 사회보장 부담금의 면제 비율은 줄어든다.

‘내적 유연성’ 통한 일자리 나누기

독일의 시간제 일자리 확대는 정부와 기업, 근로자 모두에게 득이 되기 때문에 가능하다. 정부 입장에서는 미니잡을 통해 고용취약 계층의 취업 활성화에 성공하고 있다. 미니잡 종사자 중 55세 이상은 26%, 25세 미만은 19%를 차지한다. 여성 근로자의 비율은 72%에 이른다. 미니잡이 여성과 청년, 노인층의 고용 확대에 특히 성공하고 있다는 점을 보여준다.

기업 입장에서는 시간제 일자리를 통해 청·장년층 근로자를 미리 확보할 수 있다는 장점이 있다. 2020년 독일의 취업가능인구(20~50세)는 2008년 대비 540만명 감소할 것으로 예상된다. 시간선택제 근로는 비슷한 비용으로 보다 많은 인력 확보가 가능해 인력난에 대비할 수 있다.

루돌프 팀장은 “해고를 자유롭게 하는 미국식 고용제도가 외적 유연성이 높다고 한다면 근무시간을 단축하는 독일의 모델은 내적 유연성이 높다고 할 수 있다”며 “2000년대 초반과 비교해 독일의 총 노동시간은 큰 차이가 없는데도 일자리가 1.5배가량 늘어난 것은 이 같은 내적 유연성이 커졌기 때문”이라고 설명했다.

뉘른베르크=노경목 기자 autonomy@hankyung.com

한경·포스코경영연구소 공동기획