돈 더 내면 더 빠른 통신…'프리미엄 서비스' 제공 가능

중소 사업자 역차별 논란도

○“돈 더 낸 곳에 프리미엄 서비스”

미국 워싱턴DC 연방순회항소법원은 이날 통신사업자인 버라이즌이 망중립성 규제가 부당하다며 FCC를 상대로 낸 소송에서 “모든 네트워크 사업자는 콘텐츠 제공 업체를 차별해선 안 된다는 FCC의 망중립성 규칙은 법적으로 효력이 없다”고 판결했다.

법원은 판결의 근거로 초고속인터넷 사업이 강한 법적 규제를 받는 대상이 아니라고 해석했다. 미국 통신법에서는 유선전화와 같은 보편적 서비스는 공중통신사업자로 규정해 강하게 규제하고 있다. 하지만 초고속인터넷 사업은 정보 서비스로 분류해 상대적으로 느슨하게 관리했다. 재판부는 “초고속인터넷사업자에 차별 금지와 차단 금지 조항을 적용하려면 통신법에 있는 공중통신사업자 규정 자체를 수정해야 할 것”이라고 덧붙였다.

FCC 측은 기존 정책을 고수하기 위해 이번 판결에 불복하고 항소할 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 하지만 버라이즌 등 통신사업자들은 디즈니, 넷플릭스 같은 대형 콘텐츠업체들로부터 추가로 돈을 받고 프리미엄 서비스를 제공할 수 있는 길이 열렸다. 예컨대 네트워크에 고속도로 전용차로 같은 것을 만든 후 돈을 더 낸 업체에 이를 독점할 권한을 줄 수도 있다는 얘기다. 미국에서는 벌써 중소 사업자들이 역차별을 받을 수 있다는 우려가 나오고 있다.

○통신사 “유리한 판결” 기대

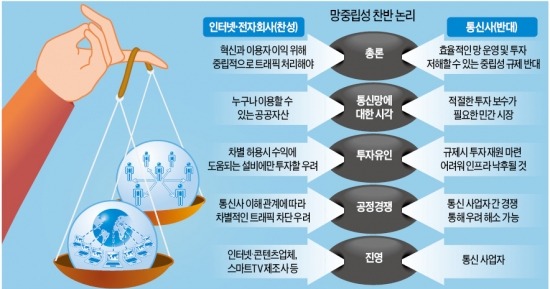

한국에서도 2005년 인터넷전화 도입 이후 망중립성에 대한 분쟁이 끊이지 않고 있다. 2011년에는 카카오톡과 마이피플 등 모바일메신저 서비스가 인기를 끌면서 통신사들이 추가 이용 대가를 내야 한다고 주장해 논란을 불러왔다. 2012년에는 KT가 과도한 트래픽 유발을 이유로 삼성전자의 스마트TV 서비스를 차단하기도 했다.

방송통신위원회는 이 같은 분쟁을 막기 위해 2011년 망중립성에 대한 가이드라인을 처음 내놓았고 지난해에는 ‘통신망의 합리적 트래픽 관리·이용과 트래픽 관리의 투명성에 관한 기준’도 발표했다. 관련 규제를 법으로 만들지는 않았지만 미국과 비슷한 규제 정책을 취했다.

하지만 미국의 이번 판결로 물밑에 가라앉아 있던 망중립성 분쟁이 재점화될 가능성이 높아졌다. 한 통신업체 관계자는 “이번 판결로 미국에서는 정당한 비용 부담 없이 네트워크를 사용해온 인터넷업체들에 대한 다양한 요금 부과 움직임이 생겨날 것”이라며 “국내에서도 네트워크 고도화, 프리미엄 서비스 확대 등 새로운 인터넷 거래 질서를 확립하는 계기가 돼야 한다”고 말했다.

미국과 한국의 통신법 체계가 다른 만큼 영향이 크지 않을 것이라는 분석도 있다. 미래창조과학부 관계자는 “초고속인터넷 사업을 정보서비스로 분류한 미국과 달리 한국은 기간통신 사업으로 분류해 강하게 규제하고 있다”며 “미국처럼 돈을 받고 데이터 트래픽을 관리해주는 프리미엄 서비스 도입 등과 관련해 사업자별로 다양한 해석이 나올 수 있는 만큼 망중립성에 대한 추가 지침 마련을 검토해 나갈 것”이라고 말했다.

■ 망 중립성

인터넷망을 구축, 운용하는 통신사들이 망을 이용하는 데이터의 내용과 유형, 사업자, 단말기 등 모든 주체를 차별 없이 동등하게 취급해야 한다는 의미. 통신사들이 특정 업체의 서비스를 먼저 처리해주거나 이를 차단하면 인터넷 시장의 공정한 경쟁 체제가 무너질 수 있어 만들어진 규제다. 미국에서는 통신사업자들에 ‘차별 금지’와 ‘차단 금지’ 등의 의무를 부과하는 ‘오픈인터넷규칙’을 법으로 만들었다.

김태훈/전설리/임근호 기자 taehun@hankyung.com